世界の涯て・・・古代中国人にとって、その象徴は2つ在った。1つは《海》でありもう1つが《万里の長城》であった

特に「万里長城」は、自然界の「海」とは異なり、人間世界の帝王達によって、人々の意識の中に強烈に設定されて来た、最も象徴的で明確な〔世界の涯て〕であった。それから先は思考停止の別世界であり、ましてや人間の支配の及ぶ所では有り得無かった。

・・・・それなのに今、その禁忌を犯して「神の領域」へ軍団を押し込もうとしている人間が居た。その、地の涯てすらも越えて征く男の名はーー【曹操孟徳】・・・・人か、魔か神か・・・・彼は今、その「歴史」を超えようとしている。それは又、新たな《伝説》の誕生でもあった。

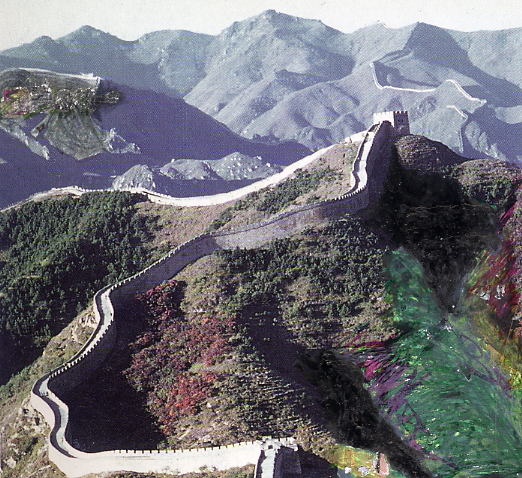

−−風が吹き渡る。万里の城に立つ曹操。龍の背の如くに蜿蜒とうねり、広大な山塊の中に忽然と出現した巨大遺跡・・・・人間どもの壮大な愚かさ、無用の長物・・・・曹操は遂に、【万里の長城】に立って居た。有史以来、自らの足で此の城壁に立った君主・帝王は、この曹操孟徳以外には無い。

「・・・・始皇帝よ!是れが地の涯てと言うか?漢の武帝よ!是れを世界の涯てと呼ばせるのか?では、この曹操孟徳は何と呼ぼうぞ!?」

真夏とは言え、長城を吹き抜ける山岳の風は、其処に立つ者達に涼しかった。曹操の青いマントが、心地良く歴史の風を孕んでは、後方に居流れる諸将の前で翻った。

真夏とは言え、長城を吹き抜ける山岳の風は、其処に立つ者達に涼しかった。曹操の青いマントが、心地良く歴史の風を孕んでは、後方に居流れる諸将の前で翻った。

「見よ、歴史は我々の足下に在る。この大いなる作業、人の手に拠る大工事の跡を、然と己の眼と心に刻むのじゃ!・・・・そして、此処から先の1歩1歩は、我ら中国人にとっては、新たなる歴史を刻む1歩1歩と成ってゆくのだ!即ち、是れから始まる我等の行軍は、正に未知への挑戦なのじゃ!皆、心して征こうぞ!!」

「見よ、歴史は我々の足下に在る。この大いなる作業、人の手に拠る大工事の跡を、然と己の眼と心に刻むのじゃ!・・・・そして、此処から先の1歩1歩は、我ら中国人にとっては、新たなる歴史を刻む1歩1歩と成ってゆくのだ!即ち、是れから始まる我等の行軍は、正に未知への挑戦なのじゃ!皆、心して征こうぞ!!」諸将・兵士等の顔も全て感動に溢れていた。

「・・・殿は既に、この北伐の目的の半分を達せられましたな・・・。」

脇に佇む郭嘉も、感慨深気であった。

「今、長城に立たれた事そのものが、漢の人々にとっては壮大な驚きであり、巨大な畏敬なのです。曹操は人か神か・・・・と呼び合いましょう。其の眼に見えぬ風評こそ、覇王たる者には不可欠な勲章で御座居まする。」

「成る程な・・・・じゃが、高く付いたか?」

「いえ、高く付くのは、是れからで御座居ます。」

「うむ、感傷は此処迄じゃ。」 互いに過去は振り返らない。

「よし、直ちに、我々は長城を突き抜けるぞ!」

曹操は田疇の手勢に先導させ、全軍を徐無山に登らせ、「盧龍」に出た。〔万里の長城〕を真北に貫いたのである。

其の軍の後姿を、歴史が見守っていた・・・・。

だがーー其処から先に道は無かった。曹操が通る所が道になるのであった。眼の前に在るのは・・・・只、山また山、谷また谷の、涯し無き200キロであった・・・・。

だがーー其処から先に道は無かった。曹操が通る所が道になるのであった。眼の前に在るのは・・・・只、山また山、谷また谷の、涯し無き200キロであった・・・・。曹操軍が、袁兄弟の逃げ込んだ「柳城」目指して東方に進む為には、その広大無辺な峡谷と山塊に、自分達で道筋を穿たねばならなかった。然もーーただ人が通る普通の道では許され無かった。〔軍道〕として、使用に耐え得る物でなくてはならないのだった。即ち、軍の命とも言える「輜重部隊」の通れる軍道の確保であった。

輜重の中心は、牛の引く車である。この時代、馬車は存在しない。(可動・可変式の軸受けが発明されて居無かった為、高速走行の馬に車を引かせる事はカーブを曲り切れず危険であり、メリットが無かった。)だから道幅は、その牛車が少なくとも3列縦隊に進めるだけの物を要求される。そうでなくては50万と号する将兵の胃袋を満たす事は出来無い。然も、木製車輪の強度を考えれば、道は飽くまで平坦である事が、最低条件であった。・・・1回の片道しか使用しない壮大な無駄が始まった。実質30万の全員が、兵士・将校である事を棄て、ひたすら工事

人夫と化したのである。

読者諸氏には此処で、万里の長城付近・荒涼とした大山塊の景観を想い起こして戴きたい。人跡未踏の大山岳地帯が、気の遠くなる様な無限さで、遠慮容赦も無く打ち続いている・・・・何と其処に、ドリルもブルドーザーもダンプも無い時代に、200キロ(九州縦断に匹敵)に渡って完全舗装の軍道をブチ貫こうと謂うのである。然も、期限は1ヶ月・・・是れはもう、国土開拓の国家的大プロジェクトである。

10万単位の男達が3交替制で、谷間を埋め尽し山肌に攀じ登る。夜もなく昼もなく、山を穿ち、谷を埋めた。各部隊が順繰りに切羽の先頭と成り、不眠不休の突貫工事に挑戦した。汗まみれ泥まみれの男達が、蠢き怒号し合っては猛烈に働く。苛酷な重労働であった・・・・。そんな将兵全員の心を支え、彼等を奮い立たせ、突き動かしているのは唯1つ・・・・営々と万里の長城を築き上げて来た名も無き古代人達からの無言のメッセージであった。

《地の涯てとは謂え、長城が築けて軍道が築けぬ筈は無いではないか!我等の此の事業は困難であればある程、必ずや後世に語り継がれよう!そして我々は、覇王の軍、覇者の尖兵と成れるのだ・・・・!!》

〔盧龍〕から〔白檀〕までは濡水沿いの渓谷を埋め尽し・・・・そして

〔白檀〕から〔平岡〕への山塊に対しては、逆に”地球”を突き崩し、繰り貫いて進むしか無かった。

『始皇帝を超えるのだ!漢の武帝を凌いで見せるのだ!』

そうした熱に浮かされた30万の男達が、ぬくぬくと座す世間を

尻目に、人知れず営々として、地の涯てで足宛き喘いでいた。

曹操軍が〔無終〕から完全撤退して行った光景を、己の眼で確認したカッパ頭の斥候騎兵が、〔柳城〕に在るトウ屯頁の元へ駆け戻って来た。彼等の技量を以ってすれば、単騎で海岸沿いの洪水など屁でも無かった。ちなみに斥候騎兵は、高札の文字自体を判読できなかった。だから引っこ抜いて持ち帰った。

曹操軍が〔無終〕から完全撤退して行った光景を、己の眼で確認したカッパ頭の斥候騎兵が、〔柳城〕に在るトウ屯頁の元へ駆け戻って来た。彼等の技量を以ってすれば、単騎で海岸沿いの洪水など屁でも無かった。ちなみに斥候騎兵は、高札の文字自体を判読できなかった。だから引っこ抜いて持ち帰った。「フム、曹操も大洪水には克てぬか・・・。だが、泥水が退けば必ず来る!油断せず、覚悟だけは決めて置いた方がいいな・・・・。」

ツングースの族長トウ屯頁は高札を手にしながら小首を傾げた。

「海岸沿いの街道、間道は、斥候を今迄の3倍に増やし、監視の距離も3倍に延ばすように致せ。曹軍の気配あらば、直ちに狼煙(のろし)で報せるよう、周知徹底させるのじゃ!」

そう命じつつも、この老人は、何か己にも説明のつかぬ胸騒ぎに、人知れず不安を覚えるのであった・・・・。

前人未到の悪戦苦闘の末、曹操率いる30万の強行軍は、何とか〔平岡〕に至り、ついに200キロの軍道は貫通した!!

前人未到の悪戦苦闘の末、曹操率いる30万の強行軍は、何とか〔平岡〕に至り、ついに200キロの軍道は貫通した!!

強固な意志の形容として『山をも貫く』とする表現が有る。曹操の執念の凄まじさは、単なる形容では無く、まさしく歴史の事実として達成されたのである!日照りと大洪水、更には道なき道に軍道を敷設すると云う三重苦・・・・人間の領域を超える試練にも挫ける事無く、遂には強引に初志を貫徹してしまう・・・恐るべき壮図、飽くなき敢闘精神・・・・やはり曹操孟徳こそが、天下を制する第1人者なのであろうか。ーーその後、曹操軍は輜重部隊の集結を待っていよいよ最後の行軍へと移っていった。この突貫作業に要した1ヶ月余の時間の費えは、遅れていた後方からの食糧輸送を充足させると云う、もう1つの大きな成果も生んでいたのである。かくて準備は万全となった。更に東へ、最終目的地である【柳城】目指して全軍が発進した。其処は既に「鮮卑族」の版図内であった。その版図の最南端・鮮卑族の裏庭を、密かに東へと横切りつつ、トウ屯頁らの拠城へとヒタ寄せたのである。−−だが実は・・・・史書の記述から割り出すと・・・・この最後の”詰め”の段階に於いても尚、 曹操と云う男は必勝を期す為の〔ひと捻り〕を加えようとしていた事が判る。即ち、全軍は「柳城」の在る”東”へと直進したのでは無かった・・・のである。何と、更に100キロ以上の遠回りになる事を厭わず、「平岡」の手前で大きく迂回して”北”へと向ったのであった。その曹操の読み筋は・・・・ 分厚く堅固な防禦陣地が構築されているであろう”柳城の南”は勿論の事、万が一に備えてあるかも知れぬ”柳城の西”をも避け・・・・全く襲来を想定されずに無防備であろう”北側”から、柳城を攻めようと企図したのである!!

実に以って大胆かつ細心な男ではある!!お陰でーー春3月・勇躍、業卩を発してから早6ヶ月が過ぎ去り、時は既に8月に入っていた・・・・。

実に以って大胆かつ細心な男ではある!!お陰でーー春3月・勇躍、業卩を発してから早6ヶ月が過ぎ去り、時は既に8月に入っていた・・・・。「−−ねえ、何か感じない?」

「ああ、感じて居るとも。こうして美しい君を抱いて居られる幸せを充分にね!」

大草原の青空の下で、烏丸の若い恋人達は抱き合っていた。

「バカねえ。そうじゃ無いの!私の背中の、地面から何か伝わって来るのよ。あなたも私から降りて、ちょっと地面に耳を当ててみてちょうだい。」

「何だよ。折角これから好い処なのに!」

「違うの!今まで感じた事も無い、何だかとても恐い音が、大地の底から轟いて来る様な気がするの!恐いわ!!」

「全くもう、仕様が無いなあ〜。君は本当に怖がりなんだから。」

烏丸の青年は、余りにも真剣な彼女の眼差に、渋々、恋人の体

から身を離すと、自分も草原に腹這いになって、その耳を大地に押し当ててみた。

「ね、聞こえるでしょう?」

「ね、聞こえるでしょう?」

「・・・・シッ!」 指を唇に立てて彼女を黙らせると、青年はもう

一度、今度は真剣に、全神経を耳に集中させて物の気を探った。

「−−確かに聞こえる!然も之は只事では無いぞ!地面全体が震える様な不気味な轟きだ・・・・。」

「地震とか云うもの?」

「いや違う。地震は、こんな風に何時までも鳴り続けはしないよ。」

「じゃあ、何?”白き狼様”が、怒っているのかしら?」

彼女が指さす北の高みには、緑に蔽われた〔白狼山〕が迫って見える。

「・・・・もしかしたら・・・・之は、馬蹄の轟き・・・か!?」

「なに言ってるのよ。女の私だって馬の足音位は判るわよ。いくら馬の大群が通っても、こんな音にはならないわよ。」

「でも、矢張り、馬蹄の轟きが混じっている気がする。」

「じゃあ、あの高い場所に登って確かめてみましょ!」

「よし、行こう!」

烏丸の恋人は愛馬に飛び乗ると、台地状になっている小高い丘を目指して、まっしぐらに草原を疾駆し合った。

「−−あっ!・・・ア、アレは・・・・!!」

「・・・・あ、あなた・・・・!!」

2人は絶句した。

「−−グ・ン・タ・イ・・・・・だ・よ・な・・・!?」

台地上に立ったた2人の視界には・・・・・大草原を真っ黒に埋め尽くした人馬のうねりが、大津波の如くに迫っていたのだ!!いつもは壮大な緑の絨毯の様な景色が一変し、見渡す限りの眼下一杯が黒く染められて揺れていた。

信じられぬ大軍であった・・・・。

柳城とは目と鼻の先、僅か北西に70キロの地点である。

「−−す、凄い・・・・。」

「い、一体、何処から湧いて出て来たのだ??」

不気味な地鳴りの原因は之であったのだ!2人はただ呆気に取られ、暫し思考力を失った。だが、もはや地面に耳を押し当てる迄もなく・・・・大地を揺らし、大気を震わせていた物の怪の気配は、徐々にでは有ったが確実に、気配から体感に変わって来ていた。

「こっちに遣って来る・・・・。」

「−−もしかして・・・・曹操!?」

彼女の言葉にハッとして、若者は我に返った。肌が粟立ち、総毛だっていた。

「−−大変だあ〜・・・トウ屯頁様にお知らせしなくては!!」

烏丸の若者は愛馬に飛び乗るや恋人に叫んだ。

「俺はこのまま柳城へ走る。お前は族長の所へゆき、直ぐに

皆んなを避難させるんだ!」

その直後、2頭の汗血馬は左右に別れると、台地上から素晴しいスピードで草原の彼方に消えて行った・・・・。

「何っ、大軍が現われただと?然も南でも西でも無く、北で見たと言うのか!」

俄には信じられぬ話であった。だが、先の若者に案内させて、もう一度、腹臣を派出して確報を待つ間に、【トウ屯頁】は其れが事実だろうと悟り始めて居た。

「曹操と云う男、我らが想っていた以上に恐ろしい敵じゃぞ・・・・。」

まさか〔北〕からやって来るなどと、一体誰が想定し得ようか。だから柳城の背後に当たる”北面”に対しては、一切の防禦措置を施しては居無かった。

「事実で御座居ました!曹操の軍およそ30万、北の白狼山方面に向って行軍中!手薄な城の北方に廻り込んでから、我らを攻める心算かと推察されまする。」

「そうか、矢張りな・・・。

曹操め、長城を踏み超えてやって来たのか・・・!!」

大混乱する城内。あらぬ情報が乱れ飛ぶ。30万は忽ち50万!となり、100万の大軍!!となっていった。

「騒ぐでないと伝えよ。既に我が胸に策は有る。陣布れ致せ!

迎え撃つぞ!!」

泰然として動ぜぬトウ屯頁。やがて・・・呼び寄せる迄も無く、全将が自ずと彼の廻りに集まって来た。 いざとなれば、やはり頼りにするのはトウ屯頁を置いて他に無かった。

「どんな作戦でゆく!?」 若い単于の『楼班』も、流石に緊急の実戦ではトウ屯頁に縋るしかない。

「長征して来た曹操は、白狼山に本陣を置くに違いありませぬ。」

トウ屯頁は地図を開いて作戦を示す。

此処・柳城の北西55キロの地点に〔白狼山〕と云う峰が在る。白狼堆とも呼ばれ、荒々しく樹木に覆われてはいるが、高峰では無い。ただ、烏丸の民にとっては”聖なる山”、霊峰としての思いが込められれいる。だが、曹操軍が一挙に柳城に雪崩れ込もうとすれば、城の背後から逆落としに攻め下る、絶好の位置取りとなる。

「我々は先廻りして、この白狼山を占拠します。そして曹操軍が散兵状態で登り始める処を、一挙に山頂から攻め下り、敵を分断し、我が騎馬軍団の恐ろしさを見せつけまする!」

「名案じゃ!流石、歴戦の勇者だな!」

「一刻を争う!直ちに出陣じゃ!!」

有無を言わさぬ、凛呼とした下知であった。

《それにしても、もしあの若者が発見して呉れて居無かったら・・・。

彼はきっと、白き狼様が遣わした下さった、

救いの使者であったに違い無い。》

一刻後、騎馬の全軍5万余騎を率いると、トウ屯頁は本拠地・柳城から出撃していった。若き単于の楼班も、袁熙・袁尚兄弟の姿もその中に在った。 と言うよりも、戦える者の全てが、一人残らず城を出たのである。柳城に残るのは、老人と女・子供達だけにしたのである。

この戦術に首を傾げる者も在った。大長征して来た曹軍に対しては、初めから籠城して戦う方が有利な点も多いのだ。特に兵糧の点では、敵の方が苦しい筈である。兵糧不足に陥って撤退しかけたら、そこを猛追して大打撃を与える・・・・潰滅状態にして追い返せば、今後2度と北伐する意志は諦めるかも知れ無い。 ・・・・が一方、烏丸族最大の優越点である《騎馬軍団》の勇猛さは、籠城戦では発揮し尽くせぬのも確かである。

「全軍、下馬!白狼山に登頂し、姿を隠せ!」

山頂で待ち伏せ、逆落としの勢いで敵に奇襲を加えた上、その儘敵陣を突き貫けて、柳城内に駆け込み、籠城する・・・・成る程!!

・・・と各自が推測しつつ、行動に移った。曹操軍は、そのトウ屯頁の動きを知らない。

「おお、あれが白狼山か・・・・!」

「おお、あれが白狼山か・・・・!」「雪で被われれば、きっと、白い狼にでも見えるのでしょうな。」

轡を並べた曹操と曹丕が、自信たっぷりに駒を進めて来る。その直ぐ後に居る郭嘉が言った。

「先ずは、あれに我が軍の本陣を置きましょう。輜重隊が追い着いて来る迄、其処で暫し兵馬に英気を養わせまする。流石に皆疲れて・・・おり・・・ます・・・・」

言いつつ郭嘉が、手で口を押さえた。その手が鮮血で赤く染まっていた。

「・・・・奉孝よ。休養が一番必要なのは、お前の様だな。無理せず牛車に乗れ。」

「いえ、こんな事は毎度の出来事。さして何うと云う事はありませぬ。此処まで来て、寝込む事など出来ましょうや!」

綺麗に其れを拭き去ると、郭嘉は怒った様に言い返した。

「分かった、分かった。好きな様にせよ。烏丸騎兵の突撃を防ぐには、絶対にお前の軍略が必要になる。その時、へばるではないぞ!」 悪口を浴びせて、彼の気力を引き出す曹操。

「お任せあれ! この郭嘉奉孝、常に曹公の傍らに在ってこその軍師でありまする!」

−−と、その時であった。

−−と、その時であった。

軍列の先頭と思しき辺りで絶叫が上がった!

「ン、何事ぞ?」 だが、大地の凹凸で、然とは判ら無い。

『白狼山ニ登ッタ所デ、突然 敵ト遭遇シタ。敵ノ軍勢ハ甚ダ勢イ盛ンデアッタ。公ノ輜重車ハ後方ニ居リ、鎧ヲ着テイル者ハ少ナク、廻リノ者ハ皆、恐怖シタ。』 −−〔正史〕ーー

完全に不意を衝かれた、烏丸の奇襲攻撃であった。いや、トウ屯頁の”待ち伏せ策”に嵌まり込んだのである。何がし、〔逆の逆〕を取られた格好となった。曹操の位置からは全く見え無かったが、それでも先鋒の部隊が大混乱を始めたらしい空気は伝わって来た。 夥しい絶叫と突撃する馬蹄の轟きが体感され、凸の地形から転げ落ちる様に逃げ戻って来る歩兵の姿も見え始めた。準備して居てさえ、烏丸騎兵の突破力は破壊的である。それが武防備状態の処に襲い掛かられたのだから、堪ったものではない。

「待ち伏せに遇ったのか?」

此の地点からでは、大きく畝った大地の波間で、事態の全況が

把握でき無かった。

「殿、あちらの高みに移られませ。戦況が一望できましょう!」

素早く眼を配っていた郭嘉が、後方の高台を指差した。

「よし、解った。急げ!」

幸いにして斜め後方に、小高い丘が在った。参謀達を引き連れ、急遽曹操は高みへと疾駆する。駆け登った丘の頂上は敵味方の全局面が俯瞰できる、絶好な場所であった。咄嗟に郭嘉が示した此の位置取りが・・・結果的には、曹操軍を恐慌から立ち直らせる事となる。

−−その数刻前・・・・

白狼山中に全軍を折り敷かせた【トウ屯頁】は、密かに長老達を呼び寄せていた。楼班や若い世代には内緒の、一見、世間話しでもするかの如き、立った儘の会談であった。

白狼山中に全軍を折り敷かせた【トウ屯頁】は、密かに長老達を呼び寄せていた。楼班や若い世代には内緒の、一見、世間話しでもするかの如き、立った儘の会談であった。

彼の廻りには・・・・遼東単于の『速僕丸』、遼西・北平の『酋長』 (氏名は不明)、そして腹臣の『速附丸』、『烏延』等が集められた。

「−−我が意、確かに伝えたぞ。よいな!!」

厳しいトウ屯頁の横顔であった。

「ハッ!然と承りました・・・・。」 そう誓いはしたものの速僕丸は、意外な話しの内容に一瞬だけ戸惑った。

「決して違えるでないぞ!これはツングースの神の御託宣だと思え!!」

トウ屯頁は、遂に神の名まで出して、全員に誓約させた。

「御懸念には及びませぬ。 この速僕丸も、最長老様の言われる通りだと得心致しました。之こそ、我ら全于と呼ばれる者の使命だと、承知致しまする!」

「うん、悪名は全て、このトウ屯頁が背負う。お主は、民族の滅亡を防いだ単于として、名を残すのじゃ。遼西・北平の族長よ、お主達も速僕丸と心を一にして、遺漏無きよう事を運んで呉れ!・・・・そして速附丸、烏延よ。悪いが御前達は儂に命を預けて呉れ!」

「何を今さら水臭い・・・・この速附丸、トウ屯頁単于の右腕として、永く御供させて戴いた仲。共に生きて参った事、些かも悔いるものでは御座らぬわい。」

「この烏延とて、若者達や女・子供を失いたくはありませぬ。如何様にも御使い下され!」

「・・・よう言うて呉れた。・・・では一同、其の様に動いて呉れ。」

ほんの1刻足らずの会談であった。速僕丸らは膝を折って深く1礼すると、万感の思いでトウ屯頁の元を辞していった・・・・。

観るや今し、白狼山頂から駆け下った烏丸騎兵の軍団は曹軍の先頭歩兵集団めがけて襲い掛かっている最中であった。逃げ戻ろうとする歩兵達が、丸で蟻の子の様に蹴散らされ、薙ぎ倒されている。

観るや今し、白狼山頂から駆け下った烏丸騎兵の軍団は曹軍の先頭歩兵集団めがけて襲い掛かっている最中であった。逃げ戻ろうとする歩兵達が、丸で蟻の子の様に蹴散らされ、薙ぎ倒されている。「フム、郭軍師、如何に観る?」曹操、慌てず騒がず、郭嘉に声を掛ける。その隣りの軍師・【郭嘉奉孝】・・・・研ぎ澄まされた眼光で、忽ち全況を把えようとしていた。

「見える、見えまする!全て、敵の動きと其の意図が、完全に判りまする。」

《・・・・ああ曹公、今わが頭脳は、生涯で最高に冴えているのが

分かりまする!》

蝋燭の燃え尽きる瞬前、パッと最後の曙光が綺羅めく様に、郭嘉の脳髄は冴え渡っていた。

「山の中腹に、動かぬトウ屯頁が居ります。 そして、駆け下った軍勢の動きには、躊躇が観られます。 突き貫けんとする意志と

留まらんとする意志とが、不統一に鬩ぎ合っており申す・・・・。その間隙に、我が重装騎馬軍団を割り込ませ、分断いたさば、 敵は大混乱に陥りましょうぞ!」

出発直後から、まさか?まさか!の誤算続きの、この〔北伐〕・・・・

かくて最後まで、想わぬ遭遇戦となった。一体、選りに選ってこんな山の中での決戦になるなど、誰が想定していたであろうか。然し又、それでこそ、いかにも曹操の戦いらしいとも謂えようか。

「よし!張遼将軍、君の仕事だ!先鋒と成って中央に斬り込め!そして其のまま敵中突破して、山腹のトウ屯頁を捕えよ!」

「徐晃将軍は右手へ、張合卩将軍は左手に廻り込め!」

「楽進らは後詰めとなって、張遼に続け!」

「弩弓隊!前進して折り敷け!敵の馬だけを、充分に引きつけてから狙い撃ちにせよ!乗り手には構わず、馬だけを狙うのだ!」

矢継ぎ早の曹操の命令に、控えて居た本軍主力は俄に活気付きサッと隊伍を密集させ、逆襲に転じていった。何と謂っても30万は巨きい。たとえ先鋒が総崩れに為ったとしても、本軍主力にまで影響が及ぶ事は無かった。それが是れ迄の5万・10万の戦いとは、根本的に違っていた。ビクともせぬ”王者の戦い”が可能であった

一時、泡を喰らった戦況も、的確な曹操の指令の下、味方の総攻撃が始まるや、忽ちにして形勢逆転し始めた。・・・・だが然し、これ見よがしに幟を林立させているトウ屯頁の本陣は、山腹から1歩も動く気配すら見せていない。

「烏丸の真の総帥は、トウ屯頁に外なりません。全ての者達から尊崇されている彼を捕えた時点で、この戦さは終わりましょう。

我らに曹公が在る如く、烏丸にはトウ屯頁が在るので御座居ます

「−−潮時じゃな・・・・。これ以上、無益な血は流せぬ。参るぞ!」

ついに、トウ屯頁は白狼山を降りて、平原に撃って出た。

「−−父上、信じられませんな!」

戦闘経験の少ない曹丕にすら、其の軍事行動の不味さが判る。

何うやったら、こうも不利な状況の時に、敵の其のど真ん中へ出て来られると謂うのか?丸で包囲網の内側へ、自ずから飛び込んで行く様な、愚かしい姿であった。

「血迷うたかトウ屯頁。天佑じゃ!此の機を逸すな!!」

思わず【郭嘉】は、叫びながら 《勝った!!》 と確信して居た。

一方の【トウ屯頁】・・・・早くも重包囲に直面していた。

「時を稼ぐのじゃ。済まぬ、速附丸、烏延よ。

今ここで儂に命を呉れ〜ィ!」

「おう〜!喜んで、あの世とやらへ御供つかまつらん!」

「よ〜し、退却じゃああ〜!!退却せよ!よいか、《襄平》だぞ!〔柳城〕では無いぞ!襄平へ退くのだ!襄平の『公孫康』殿を頼れ!速僕丸、暮れ暮れも楼班を頼んだぞ!退け〜ィ!此の場は逃れて生き延びるのじゃ!よいな、ツングースの若者達よ、命を無駄にするでは無いぞ!襄平へ向え!襄平へ逃れよ!!」

〔襄平〕は此処から東へ更に250キロの彼方である。曹操は柳城さえ落とせば、更なる追撃はしないかも知れ無い。 【公孫康】は交戦を嫌い、『袁尚・袁熙の首』を、曹操に差し出すであろう。

本気で天下を狙うなら、曹操も、こんな辺境の地に長く留まっては居られぬ筈だ・・・それがトウ屯頁の、民族生き残りの奇策・秘策であった。だが叫びつつも、トウ屯頁自身は、一歩も動こうとしない。総帥の旗を目掛けて、全ての敵が殺到して来る・・・・。

「愚かな戦術であったな。」 と、曹操。

「その通りで御座る。」 一向に悪びれぬトウ屯頁。

「縄目の恥を受けずに、何故、らしく討ち死にしなかったのだ?」

「戦の果てを見極めたきが故。」

「命乞い致すのか?」

「いや、此処で涯て申す。」

「辻褄が合わんな。」

「ツングースの神の思し召しじゃ!」

「ツングースの神?」

「烏丸・鮮卑・匈奴・・・・草原に生きる民の願いじゃ。漢人のお前には、所詮、解らぬ。之れ以上の問答は無用じゃ!さ、直ちに我が老い首一つ、刎ねて貰おうか。」

いずれ、許す気も許される気も無い、曹操とトウ屯頁とであった。

トウ屯頁の首は、張遼の手によって、白狼山にて斬り捨てられた。享年不明。それが武人に対する、せめてもの手向けであった・・・。

武器を携えた一兵卒すら残って居ない〔柳城〕へは、当然ながら無血の入城となった。城内で脅えて居た老人・女・子供達の命は全て保たれた。だが其の後、若き単于・楼班も捕えられ、その首が送られて来た。

「・・・トウ屯頁とも在ろう者が・・・・。」

口に出してみて初めて、曹操は老いた将の気持が判った様な

気がした。

《−−奴め、みずから死んで、民の守り神・白き狼と成ったか・・・》

結局、数万騎の殆んどは降伏して捕虜となった。が、処罰は一部上層部の者に限り、あとは帰順を容された。曹操が抱いていた、今回の北伐の真の狙いが、《烏丸騎馬軍団の編入!》に在ったのだから、当然の処置・帰結と言えよう。更には、周辺に残存していた各地の烏丸もが、帰順を申し入れて来た。

かくて・・・トウ屯頁の目論見とは若干異なったが、烏丸族の命脈は保たれたのである。

だが、『袁尚・袁熙』兄弟・速僕丸らは、僅か2・3千の兵と共に、遼東太守・【公孫康】の元へと奔っていた。 トウ屯頁の奇策は、

一番救いたかった「楼班」の代わりに、一番どうでも良い ”部外者2人”の命を延ばす展開を招いたのでもあった。

「追い詰めるか?」

「お止めなされ。窮鼠猫を噛む、の譬えも御座居ます。公孫康は、父親の公孫度ほど世間知らずでは無い様ですから。」

中軍師・「荀攸」の答えである。大軍師の「郭嘉」は、終いに気力も体力も使い果たし、病床に伏せった儘になっていた。

−−9月・・・・曹操は袁兄弟を放置し、公孫康に手紙一本

出すでもなく、柳城を退き払い、帰還の途についた。

折角ここまで来たのだから、追求して息の根を止めるべきだ・・・・と謂う意見具申が相次いだが、曹操は笑って言うのであった。

「まあ見て居れ。兵を煩わせずとも、事は済むであろうよ。」

果たして・・・間も無く、袁尚・袁熙・おまけに速僕丸の首が、公孫康から送り届けられて来たのである。

《こ奴が甄洛の夫だったのか・・・・》 内心複雑な心境を隠しつつ、曹丕が尋ねた。

「父上、何故こうなる事が御判りでしたのですか?」

「儂が厳しい態度で追及していれば、力を合わせて反抗をしたであろう。緩めれば己で始末を着ける・・・・ 勢いとは、そう云うものなのじゃ。」

此方からは敢えて何の手も打たずに、無言の圧力を感じさせる。謂わば、《無策の策》−−の成果であった。

「人間と云う生き物は、行動を起こす時は勇敢に成れるものだが、只ジッと運命を待つ場合は不安になり臆病に成るものなのじゃ。」

−−かくて此処に、4世3公の大名門と謳われて来た華北の雄・【袁一族】は此の地上から其の痕跡を完全に消す事と為った。亡び去る者の末路は、常に哀れである。

又、いずれ前夫・袁熙の死を知らされる時、今や曹丕の妻と成っている絶世の美女『甄夫人』の胸中は、如何ばかりと為るであろうか・・・・。

柳城からの帰途、曹操は生まれて初めて『海』と云うものを見た。曹操ばかりでは無い。内陸育ちの大多数の将兵にとっても、其れは初めての体験であった。

柳城からの帰途、曹操は生まれて初めて『海』と云うものを見た。曹操ばかりでは無い。内陸育ちの大多数の将兵にとっても、其れは初めての体験であった。

古代中国の漢民族にとって、「海」は飽くまで”裏庭”であった。

海は大陸民族に対して、大した恵み・幸を齎さなかったのだ。

人々の意識は恒に大陸中原、『中華』を向いていた。海洋に頼らずとも、豊かな大地の恵みが有った。人々に恩恵を齎すのは海では無く、寧ろ肥沃な大地を形成している4大河=4 シ賣 (江水・済水・淮水・河水)であった。・・・・つまり有史以来、彼等の生活は、およそ東に在る”海”とは無縁なもので在り続けて来ていたのだ。その上、異郷の文明・文化も、西方から遣って来るのだった。

海は精々、蛮地の使者・倭人(日本人)がノコノコと朝貢に遣って来る、政事セレモニーの意味位しか持って居無かった。

だから漢の人々にとって、『海のイメージ』は暗いものであり、「無」しか産まぬ場所であり、”世界の涯て”なのであった。

「儂はこれで、世界の涯てと謂われているものを、

2つ見た事になるな・・・・。」

中原育ちの曹操にとって、その初めて見た風景は、彼の心象に、どの様に映ったであろうか・・・・。

曹操の詩心は、「碣石」と云う地で、海に対する一篇の想いを生んでいる。”海”を詠うこと自体、この当時の人間としては非常に稀しい。(ちなみに、20世紀の指導者・毛沢東は、三国志の大ファンであったが、悪人とされていた曹操にも賛同する処を認めた人であった。同じ碣石の地を訪れた時、曹操を偲んで詩を残している。)

曹操は、《滄海を観る》 と云うタイトルの詩賦をのこしている。

水 何ぞ 澹澹たる

洪波は踴起す

日月の行くは

其の中より出ずるが若し

星漢の粲爛たるは

其の裏より出ずるが若し

幸 甚だしく至れる哉

歌いて以って志を詠む

海は晦いものと中原の人々は言うけれど、俺には時空も天の星々も、全ては此の海より生まれ来ると感じられる。

海は、俺の壮図を祝うが如き、雄大なものであったのか・・・・!

−−11月・・・・来る時には、夏の日照りと大洪水と云う、二重の辛酸を舐めさせられた幽州を通過。帰りも亦、厳寒の中の苦寒行に曝される。やっとの思いで、冀州の入口・「易水」に到着。

すると、それを待ち構えていた様に、代郡と上谷郡(幽州の最東地方)の烏丸族の単于代行の2人(普富盧と那楼)が、配下の名王を引き連れて祝賀に駆けつけて来た。曹操サマに単于就任をお伺い立てし、帰順同化を認めて貰う為であった。即ち、東西にバカ広い幽州内に割拠して居た全ての烏丸が、一部族も余さずに、曹操に従ったのである。 是れで、黄河以北の大華北平原および山間盆地の全ては、完璧に曹操のものと成ったのである。ーーつまり

・・・・中国の北半分を独占するに至った訳である!!

而して省みれば、この『北伐』は、あれほど周到に準備したにも拘らず苦難の連続と為っていた。今、功成り、帰還を目前にして、曹操の感慨たるや如何なるものであったろうか。

〔・・・壮き心の已む事は無し・・・〕で有名な、『歩出夏門行』と題する彼の詩賦は、この北伐を歌ったものである。抜粋して措く。後半部には「存在と無」・「存在と時間」・「死に至る病い」・「ツァラトウストラは斯く語りき」に共通する死生観・人生哲学すら覗える、味わい深い逸作である。

〔・・・壮き心の已む事は無し・・・〕で有名な、『歩出夏門行』と題する彼の詩賦は、この北伐を歌ったものである。抜粋して措く。後半部には「存在と無」・「存在と時間」・「死に至る病い」・「ツァラトウストラは斯く語りき」に共通する死生観・人生哲学すら覗える、味わい深い逸作である。【歩して夏門を出ずるの行】

孟冬十月 凍て付きし十の月

北風徘徊 北風は吹き巡り

天気粛清 凛気に身は引き締まり

繁霜霏霏 霜は白一面に地を覆う

郷土不同 ここは異郷ぞ

河朔隆寒 黄河の北の寒さも厳し

流斯浮漂 砕けた氷は川面を漂れ

舟船行難 船の行く手も難しく

錐不入地 凍て付く大地に錐(ノミ)立たず

荳藾深奥 荒れ草ぞのみ地中に在りて

水竭不流 水は竭(か)れはて 流れもとだえ

氷堅可踏 堅き氷は踏めども割れず

士隠者貧 兵みな飢えて心暗くも

勇侠軽非 真のおのこは 軽きに非ず

戚戚多悲 ここに至りて悲しみは募る

神亀雖寿 神な亀は 寿しと雖も

猶有竟時 猶お 竟る時有り

騰蛇乗霧 そら騰る蛇は 霧に乗るも

終為土灰 終には 土灰と為れり

老驥伏櫪 老いたる驥は櫪に伏すも

志在千里 千里の彼方に思いを馳せる

烈士暮年 烈き士は 暮年にしも

壮心不已 壮き心の 已む事は無し

盈縮之期 盈く縮かき期というは

不但在天 但り 天のみに在るには非ず

養恬之福 養い恬ばして福に之けば

可得永年 永き年をば 得可きなり

(ジ〜〜ン・・・・筆者)

−−中国全土に衝撃が走った。

《曹操孟徳、長城を越えて凱旋す!!》

恐るべき偉業であった。世界の涯てすら従えてしまう「神」の仕業で無くて何であろう・・・・。

この北伐に拠り曹操が得たものは、こうした世間の名声だけでは無かった。曹操は軍事的にも、更に強大と成ったのである。勇猛果敢を謳われる「青州兵」30万に加え、遊牧騎馬民族である〔烏丸騎兵〕5万騎が一挙に其の傘下編入されたのである。

《青州歩兵》と《烏丸突騎》・・・・以後、曹操軍事力の

2大象徴となってゆく。

神か魔か、全能の超人か!?

「万里の長城」を越えた男の眼の前には、クッキリと【天下】が見えて来た・・・・!!

【第119節】 独裁官・《丞相》 誕生! →へ

【第119節】 独裁官・《丞相》 誕生! →へ