う が ん

その4月・・・・【黒山軍】10万が、その衆民100万と共に曹操の下に”正式に”投降・帰順を果した。既に業卩城攻防戦の最中、

”内密には”曹操側への臣従を誓い救援を頼みに来た「袁尚」を欺いて足止め喰らわせた、南匈奴の領袖・張燕(ちょうえん)であった。

彼等は是れ迄、袁紹と敵対する公孫讃に味方して来た為、公孫讃が滅亡して以後は、袁紹によって衰弱させられ、困っていた。然しその袁紹を曹操が官渡で大破してから、情勢は一変した。

《衰勢を盛り返し、【南匈奴】民族が生き残る為には、此処で曹操と手を結ぶに限る。》ーー即刻、安国亭侯に叙せられ、領有500戸を与えられた。以後、子の「張方」、孫の「張融」が跡を継ぐ。

(※ 黒山衆については、第42節にて詳述してあるが・・・・彼等の”面白い命名法”が『典略』に在るので紹介して置くと、こんな塩梅であったと言う。・・・・黒山の頭目たちは元々高官の出ではなく、夫れ夫れ自分勝手に号や字を付けていた。例えば、白馬に乗っている者を「張白騎」と呼び、敏捷な者を「張飛燕」と呼び、声が大きければ「張雷公」、

鬚が豊かであれば「于羝根」、目玉が大きければ「李大目」てな調子。)

匈奴の騎兵は《胡騎》として、その勇猛さを以って天下に知られている。これで曹操軍の戦力は、また飛躍的に強力に成ったのである。元・黄巾軍から成る〔青州歩兵〕30万に、黒山軍から成る〔匈奴騎兵〕10万・・・・”黄色”と”黒”だけですら、もはや充分に天下を狙える。

然し、投降して来る者あれば、反抗する者もあった。正確には反抗では無く、権力の空白を狙った、一種の”火事場泥棒”の類いではあるが、「袁熙」の本拠地であった〔幽州〕に、新たな火の手が上がったのである。袁熙と袁尚の主君追放劇を果した〈故安〉の地はその劇を演出した者達全員が、将兵もろとも曹操の元へ去ってしまったので、一時権力の空白が生じていたのであった。それに付け込んだのが「趙犢」・「霍奴」等で、幽州刺史とシ豕郡太守を攻め殺害する挙に出た。それだけなら何と謂う事も無いのだが、彼らに呼応する形で、厄介な勢力が動き出したのであった。

--【3郡烏丸】と呼ばれる異民族が北辺を犯し、不穏な南下政策を採り始めたのである。そして其の鉾先を、曹操が引き続きの統治を許し、〔烏丸校尉〕=(烏丸族監視長官)に任命したばかりの『鮮于輔』に向けて来たのである。場所は漁陽郡の獷平県で、「至急、救援軍を派遣されたし!」との急報が届いた。ーー戦火は止まず・・・・・特に幽州は、未だ未だ完璧とは言えぬ、為政者泣かせの《難治の州》なのであった。

--8月・・・・新たに麾下と成った黒山騎兵を加えた曹操軍

40万は〈故安城〉の趙犢らを斬りシ路河を渡り、〈獷平県〉に入る。 業卩から片道の直線距離でも500余キロ、実際の往復では1000キロ以上にも及ぶ、文字通りの”遠征”である。だが、未だ〔大遠征〕と記し難い処に、中国と云う大陸の懐深い広大さが有る・・・・。

『曹操来たる!』の報に接すると、【烏丸族】は獷平の囲みを解き、中国との国境伝いに退却していった。曹操は守備部隊を残し、再び業卩への帰途に着いた。

--さて、此の処、頻りに出て来る様になった

--さて、此の処、頻りに出て来る様になった

【烏丸族】についてだが、学術小説を標榜する『統一志』としては、この際、キッチリと観望して措かねばなるまい。

【烏丸族】・・・・ツングースの民である。

今から7、800年前の春秋戦国時代に、蒙古高原に繁栄した遊牧騎馬民族で、当時は中国人から『東胡』と呼ばれた。その勢力範囲は中国北辺にまで及んだが、約400年前に「匈奴」によって覇を奪われ蒙古高原を追われた。逃れて集結した場所が〔烏丸山〕であった事から、この呼び名が付けられた。(同じ東胡の別派は〔鮮卑山〕に逃れたので、現在は『鮮卑族』と呼ばれているが、

元は同根である。但し現在では、”鮮卑”の方が広大な地域を活動 支配しており、”烏丸”の勢力圏は幽州一帯に限られて来ている。) 尚、『史記』『漢書』『後漢書』では”烏丸”を【烏桓】と表記している。

元来、烏丸の最小単位は、移動式テント2、3張りの20数人の

集団で「落」と呼ばれた。その上の単位はテント30張りの100余人集団で「邑落」と呼ばれていた。然し匈奴に追われて烏丸山に集結せざるを得無くなってからは、大集団社会に変貌していたのである。

さて、その彼等の軍団だが、その精強ぶりは《烏丸突騎》として、中国全土に轟き渡っていた。何しろ、生まれて直ぐ、馬に乗せられる儀式を行なう民である。全力疾走させた騎馬の上から地上に有る布切れを易々と剣の刃に掬い上げてしまう技量を持つ。戦場では、布切れ代わりに敵の首が宙に飛ぶ。

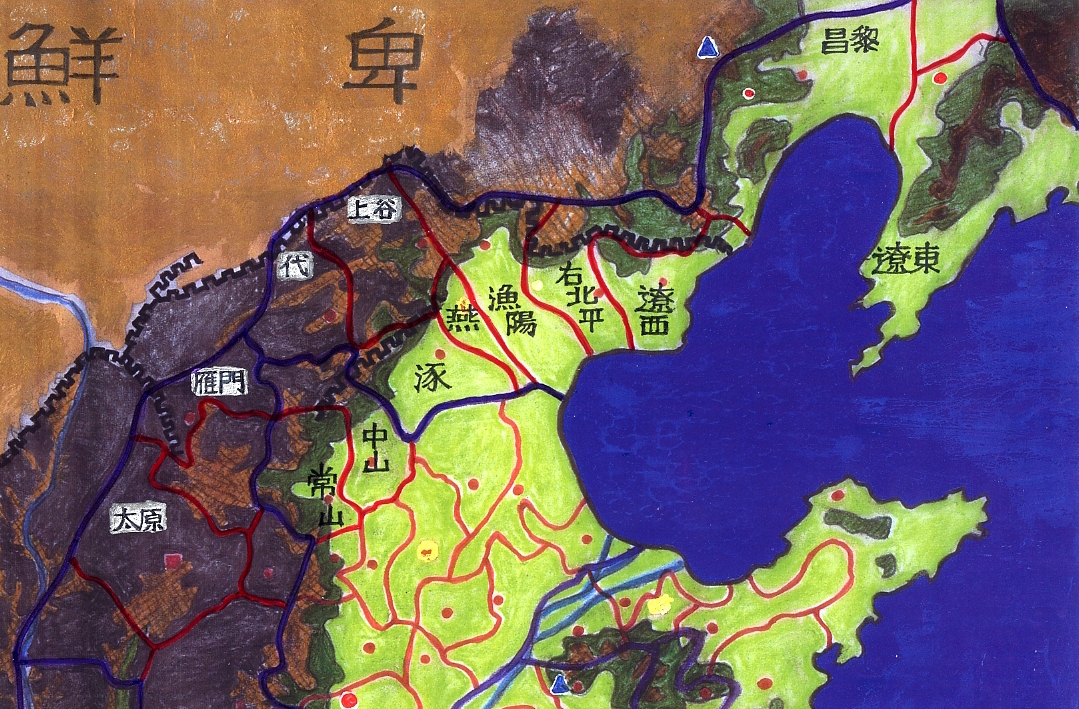

彼等の勢力圏は、朝鮮半島の付け根・遼東半島から渤海の北辺一帯までの幽州内外で、其の地域に3つの勢力が有った。中国側では『3郡烏丸』と総称した。

(※但し、万里の長城の位置を観れば判る事だが、東西に広く多くの異民族と接している幽州の権力構造は複雑で、中国人

(漢民族)と烏丸族とが斑状態で混交・共存して居り、幽州の中央~西半分は、《襄平》を居城とする遼東太守の【公孫度】が有力で、一種、独立国家の観を呈していた。先日、曹操が上表して、公孫度を武威将軍・永寧郷侯に封ずると、『儂は遼東の王じゃ!何が永寧郷侯だ!』と嘯き、曹操が贈って来た印綬を武器庫の中に放り込んでしまっていた。)

その3郡烏丸は、左から右へ、「上谷」・「遼西」・「遼東」の3グループが並存していた。このうち、冀州とは最も近い中央の

グループ・〔遼西烏丸〕の王が、全体のヘゲモニーを握っていた。地の利から、今は亡き袁紹との連携を強めて来た結果である。

その王とは【トウトン】であった。

(※ トウの正字は、足へんに日の下に羽。トンは屯に員。)

かつて袁紹が懐柔策のため、『単于』と云う称号をつけて厚遇した。そもそも彼等には今でも《文字が無い》のであるから、それが呼称となり、故に『トウトン単于』と呼ばれている。

つい先ごろ、行方不明だった前王の子【楼班】を探し出して来たのだったが、彼が成長したので、トウトンは〔単于〕の位を譲った

ばかりである。然し、一段下の王の位に就いたとは言え、過去の実績と人望から言っても、部族の実権は今も【トウトツ】が握っている。こうして、ツングース内部で、若き新・単于が誕生したばかりの頃ーー『袁尚・袁熙』兄弟が逃げ込んで来たのである・・・・。

ちなみに、【楼班】・【トウトン】の居城は《柳城》であった。

ーーその、《柳城》の高楼・・・・

「追い返しなされ。」 と、トウトン。

「それは出来ぬ!」 と、若き単于・楼班。

「曹操が攻め込んで来ます。」

「贅閹の遺醜ではないか!!」

「民族が滅亡しますぞ!」

「袁氏と我が烏丸は親戚ではないか!!」

かつて袁紹は、我が娘を単于に娶らせる同化政策まで施していたのである。(実は部下の娘なのだったが)

「あちら(中国本土)では、今や親戚どころか、親子・兄弟でさえ争って居ますぞ。そもそも袁兄弟自身が、その節義破りの張本人ではありませぬか。」

「何を言う!だからこそ尚の事、それを糺すのだ。袁紹と袁術兄弟も、最後には和解したではないか。」

若く理想に燃える楼班は、最初から興奮している。

「そんな事より、もっと重大なのは、曹操が朝廷を壟断して居る!

・・・・と謂う事だ。ジジ様の申される事は《義》に反し、人倫に悖る行為ではないか!そんな事は断じて《天》が許さぬ!!」

--かつてのツングースには、

《義》や《天》などと謂う価値観は無かった・・・・。

文明開化、つまり中国化する事を至上命題として来た「トウトツ」の努力の結晶が、今、眼の前に居る。

《・・・・皮肉な事に成ってしもうたワイ・・・・。》

《・・・・皮肉な事に成ってしもうたワイ・・・・。》

中国本土では、とっくに廃れ、欺瞞性のみが残る儒教倫理が、此の辺境の地では、今や若者達の心を捉え、新鮮な《至上理念》として彼等を突き動かしているのであった。

100年以上遅れての、辺境での息吹・・・・・

〔其の1〕・・・・・『魏書』より(一部、後漢書を併用する)・・・・・

烏丸とは古しえの東胡である。漢代の初め、匈奴の冒頓単于が

其の国を滅ぼし、生き残った者達は烏丸山に立て籠もった。その事からこの民族を烏丸と号する事となった。

(鮮卑も同根の東胡で鮮卑山に逃れて其の名が付いた。)

その風俗は、騎射に巧みで、水や牧草を追って放牧を行ない、定住地は無い。穹盧(きゅうろ=テント)を家とし、入口は全て東の太陽の方向に向ける。鳥獣を狩りし、肉を食べ酪乳を飲み、毛毳(もうぜい=獣の細毛)で衣服を作る。 若者が貴ばれ老人は賤しめられ、その性格は猛々しく頑固で、立腹すれば父親や兄をも殺したが、母親には決して危害を加えない。何故なら、母親には母方の一族が居るが、父や兄は自分と同族の為、報復する者が居無いからなのである。勇悍壮健で、互いの訴えや争い事を裁いてゆける者を推戴して大人(たいじん=酋長)とするのが例である。 邑落(ゆうらく)ごとに下級の小帥(しょうすい=統率者)が居るが、世襲では無い。数百から千の落が集まって一つの部族を形成している。大人が人を集める時には、木に刻み目を入れて信とし、邑落の間を廻す。文字は無いが、部族民は決して大人の召集を違える事は無い。定まった姓氏は無く、大人や勇者の名や字をとって姓とした大人以下、夫れ夫れに牧畜を仕事とし、徭役に駆り出される事は無かった。

彼等が結婚する時には、皆まず密かに情を通じて、娘を奪い去っていく(略奪婚)。半年あるいは百日も経ってから媒人を遣り、馬や牛や羊を贈物として嫁取りの礼を行なう。 婿(むこ)は妻に付いて妻の実家に入り、妻の家の者には尊卑の別なく、朝ごとに拝礼を行なう。然し自分自身の父母を拝する事はしない。妻の家の為に下僕の仕事を2年間すると、妻の家の方では手厚い贈物をして娘を送り出す。その際、住居や生活用品は全て妻の家が整える。

こうした事から、彼等の習わしとして、全ての事が婦人の指図で決められるが、ただ戦闘の際にだけは、男子みずからが事を決定する。

父と子、男と女が、向かい合って立て膝で坐る。みな頭を剃っていて(頭の真ん中だけを落とす髪型)、この方が軽便なのだと称する。娘は嫁入りする時になって髪をたくわえ始め、分けて髻を結い、そこに句決を着け、金や碧玉を飾りとした。其れは、中国にある幗(首飾り)や歩揺(髪飾り)の様な物である。

父や兄が死ぬと父の後母(未亡人)を妻とし、或いは嫂を娶った。亡父に弟が無くて娶って貰えぬ寡婦は、自分の子供に夫の後を

継がせ、自分は伯叔の次妻となる。彼女が死ねば、元の夫と一緒に葬られる。

暦は無かったが、人々はみな鳥や獣が孕み、子に乳を与える時期を観て4季を区別した。畑を耕し種を蒔く時候は、布穀鳥(カッコウ)が鳴くのを合図にした。 (※ 21世紀の現代でも、北海道の農家はカッコウを

春告げ鳥と呼び、その鳴き声を楽しみに待って、作物の種を蒔く。)

その土地は青黍(くろきび)や東牆(とうしょう)の栽培に適していた。東牆は蓬の様な草で、この実は葵の種に似て、10月に実る。

白酒を作る技術はあるが、麹の製法は知ら無かった。米は常に中国から運んで来た。

男子は、弓矢や鞍・勒を作り、銅や鉄を鍛造して兵器を作る事が出来、また皮に綺麗な刺繍をし、毛氈を織る技術をもっている。

病気になると、彼等の知識では、艾(もぐさ)で灸をしたり、或いは焼いた石を患部に押し当て、火を焚いて温めた土の上に寝転がり或いは痛みの有る病気の個所ごとに、小刀で血管を切って血を出したりする。また天地山川の神々に病気の平癒を祈願する。鍼(はり)や薬は無い。

戦闘の中で死ぬ事が貴ばれる。屍体を収めるに棺が用いられる。死んだ当初は哭泣するが、葬儀の時には歌舞によって死者を送り出す。充分に肥らせておいた犬を采のある綱で繋いで、死者が乗っていた馬や着物、生前の装飾品と一緒にまとめ、それらに火を掛けて死者に付けてやる。特に其の犬は、死者の神霊を護って「赤山」まで導いてゆく役目を負わされている。赤山は遼東郡の西北数千里の所に在り、ちょうど中国の人が、死ねば魂が「泰山」に戻ってゆくのと同じ様に考えられている。埋葬の日には、夜になると親族や古なじみ達が集まって車座になり、犬と馬を引いて順番に其の座を廻る。歌ったり哭したりしている者達は、肉をやったりする。2人の者に呪文を唱えさせ、死者の魂が険阻な場所をまっすぐ通り抜け、悪い精霊たちに邪魔されず、無事に赤山に行き着けるようにする。それが終ると、犬と馬を殺し、衣服と一緒に焼く。

彼等は鬼神を敬い、天地や日月星辰や山川を祀り、死んだ大人のうちで武勇の誉れ高い者にも、同様に牛羊を捧げて祭る。祭りが終ると、捧げ物はみな焼いてしまう。飲食をする場合には、先ず其の一部を神々への捧げ物とする。

彼等の間の掟として、大人の命令に背いた者は死刑、盗みを止めない者は死刑、の2条の定めがある。殺害事件が起こった時には部落と部落との間で報復を行なわせる。互いに報復をしあって止まぬ時には、大人の元に出て判決を受ける。有罪とされた者が自分の牛や羊を出して生命を購う事によって、事件は落着する。

自分自身の父や兄を殺した時には罪にはならない。逃亡したあと大人に捕えられた者は、どこの邑落も其の身柄を引き受けようとはせず、みな雍狂の地に追い遣ってしまう。雍狂の地と云うのは、山は無く砂漠と水沢と草木が生えるばかりで、蝮や蛇が多く、丁令(民族)の西南、烏孫の東北に当たる。其処に追いやって苦しめるのである。

《烏丸の歴史》

《烏丸の歴史》

(※補足・・・以下の文章は・・・中国王朝と大民族・匈奴との狭間に置かれた弱小民族・烏丸の、難しい生き残り策・舵取りの歴史と言える。又、中国側から観れば、北辺・幽州の統治の難しさの歴史でもある。尚、文中に出て来る”鮮卑”も烏丸とは同根のツングースであるが、現在では寧ろ烏丸よりは優勢で、広大な内モンゴル一帯を支配している。ちなみに、匈奴は更に北の大モンゴル高原に展開。それに比べ、烏丸は今現在では、幽州の長城以北の狭い地域に逼塞している状態である。)

--『魏書』の続き--

〔およそ今から400年前に〕 その祖先が匈奴に打ち破られてからは、烏丸の人々は孤立して弱体で匈奴に臣下として仕え、年ごとに牛や馬や羊を貢いでいた。もし定めの時期を過ぎても其の数が揃わぬ時には、彼等の妻子が匈奴に連れ去られるのが常であった。

匈奴の壱衍提単于の時代になると、烏丸の力が次第に強くなり、匈奴の単于の墓を発いて、冒屯単于に破られた時の恥に報復した。壱衍提単于はこれに激怒し、2万の騎兵を遣って烏丸に攻撃を掛けた。漢の大将軍の霍光は、その情報を得ると、度遼将軍の范明友を送り、3万の騎兵を率いて遼東郡から出陣し、匈奴の後を追って攻撃を掛けさせた。范明友の軍が到着した時には、匈奴は

既に引き上げた後であった。烏丸は匈奴の兵から手痛い目を受けた直後であったが、范明友は彼等が力を失っている機に乗じて、軍を進めて烏丸に攻撃を掛け、6千余の首級を挙げ、3人の王の首を獲て帰還した。その後も烏丸は幾度か長城地帯に侵攻して来たが、范明友は其の度ごとに兵を出して撃ち破った。

王莽の末年(AD24年)になると、烏丸は匈奴と共同して侵略を行なうようになった。

光武帝が天下を平定(AD25年)すると、伏波将軍の馬援を遣り、3千の騎兵を率い、五原関から長城の外に出て、征伐を行なわせた然し何の戦果も上げられず、馬千余匹を死なせただけであった。烏丸は引き続いて勢力を盛んにし、匈奴に略奪や攻撃を仕掛けた。匈奴は千里の彼方へ居住地を移し、漠南の地は空っぽになった。光武帝の建武25年(AD49年)、烏丸の大人・赤卩旦ら9千余人が部下を引き連れて漢の朝廷にやって来た。その主だった首領たちが侯や王に封ぜられ、その数は80人以上にものぼった。

彼等を万里の長城の内側に居住させ、遼東属国=遼西・右北平・漁陽・広陽・上谷・代郡・雁門・太原・朔方の諸郡に分散させて住まわせ、同じ烏丸族の者達を内地に移るよう招き寄せさせた。彼等に衣食を給し、護烏丸校尉の官を置いて、その統治と保護に当らせた。こうした施策の結果、烏丸は中国の為に塞外の偵察と警備の任に当り、匈奴や鮮卑に攻撃を掛けるようになった。

永平年間 (AD58~75年)になって、漁陽の烏丸の大人の欽志賁が部族を糾合して中国の命令を聞かなくなり、鮮卑も再び中国への侵攻を始めた。遼東太守の祭月彡は懸賞を出して欽志賁を暗殺させ、その混乱に乗じて一味を撃ち破った。

永平年間 (AD58~75年)になって、漁陽の烏丸の大人の欽志賁が部族を糾合して中国の命令を聞かなくなり、鮮卑も再び中国への侵攻を始めた。遼東太守の祭月彡は懸賞を出して欽志賁を暗殺させ、その混乱に乗じて一味を撃ち破った。

安帝の時代(106~124年)になると、漁陽・右北平・雁門の烏丸の率衆王・無何たちは、また鮮卑や匈奴と連合して、代郡・上谷・シ豕郡・五原で略奪を働いた。そこで大司農の何熙に車騎将軍を

兼任させ、羽林と五営の兵士(近衛兵)をその旗本に付け、国境地帯の7つの郡と黎陽営の兵士を動員して、合わせて2万の軍で攻撃を掛けさせた。匈奴は降伏し、鮮卑と烏丸とは夫れ夫れ長城の外へ引き上げていった。これ以後、烏丸は又徐々に中国と接近して来たので、大人の戎末嵬を都尉の官に就けた。

順帝の時代(126~143年)には、戎末嵬は主だった配下の咄帰や去延らを率い、烏丸校尉の耿曄に従って長城を出、鮮卑を攻めて手柄を立てた。帰還すると夫れ夫れ率衆王の位を与えられ束帛(きぬ)を賜わった。

〔其の2〕・・・・『正史・三国志』(一部後漢書で補填)より

〔其の2〕・・・・『正史・三国志』(一部後漢書で補填)より

漢の末年(霊帝初年168年)の頃、烏丸の大人では、遼西の丘力居が5千余落、上谷の難楼は9千余落の部衆を配下に置き、夫れ夫れ王と名乗っていた。又遼東の蘇僕延は1千余落で峭王と称し右北平の烏延は8百余落で汗魯王を自称したが、彼等はみな勇悍で智謀の有る者達であった。

霊帝の中平4年(186年)6月、中山太守の張純は、漁陽郡の張挙らと挙兵して右北平太守の劉政を殺し、逃亡して遼西烏丸・丘力居の元に行き、みずから弥天安定王(天子)を僭称し、3郡烏丸の

総帥と成って、青・徐・幽・冀の4州を侵略した。

中平5年(188年)、朝廷は劉虞を幽州牧に任じた。幽州に赴任した劉虞は、使者を烏丸の王達に遣わして和睦を勧説し、賞金を出して張純の首を求めた。すると張純は塞外に逃れ、烏丸は恭順した。やがて張純は王政と言う者に殺され、その首が送られて来た。こうして北方の諸州は、やっと安定したのである。

のちに丘力平が死ぬと、息子の楼班は未だ幼く、従子のトウトツに武略が有ったので、トウトツが代って立ち、3王の配下を統括した。人々は皆、彼の命令をよく聴いた。袁紹が公孫讃と幾度も戦いながら勝負が着かずにいる時、トウトツは使者を袁紹の元に送って和親を求め、袁紹を助けて公孫讃を攻撃し、袁紹の勝利に寄与した。袁紹は勝手に朝廷の命令を偽造して、トウトツと趙王と汗魯王とに印綬を与え、夫れ夫れを単于に任じた。又袁紹は部下の娘を自分の娘という事にして単于に妻として与え、親戚関係を結んだ。

のちに楼班が成長すると、趙王はその配下を取り纏めつつ楼班を奉じて単于と成し、トウトツは単于より一段下の王と成った。然し尚多くの場合、トウトツが計略を行なった。

のちに袁尚(と袁熙)が敗れてトウトツの元に逃げ込み、

トウトツの勢力を恃んで冀州の奪回を目論んだ。

--こうした歴史を有する、ツングースの部族長会議・・・・民族の最高意志決定機関である。この会議に於いて、最後に《単于》の口から発せられる言葉が、すなわち民族の正式な意志と成る。

従って、単于たる【楼班】は、その結論を下すまで、もっぱら人々の議論を聴く。又、その後見役である【トウトツ】も、その直前まで意見具申を差し控える。その最終決断が下される迄は、各人が意見を述べ合う。

「よいか、冷静に、そして大きく時代を観よ。されば、今は是れ迄とは状況が異なっている事に気がつく筈じゃ。」

各地から呼び寄せられた”大人”達が、『柳城』に会同していた。 「圧されれば退き、退いたら出る。相手が盛んなれば降り、衰えたれば立つ・・・・是れが、我ら限り有る少数民族の採って来た”生き残りの道”じゃ。」

トウトツの周囲に座る老人達に対して、楼班の周囲には自ずから若者達が座り、割れた意見の様子をそのまま映し出していた。

「では、一戦もせずして、敵に降れと申されるのか!」

「未だ、”敵”と決まった訳では無い。それに今の曹操は強大じゃ。公孫讃や袁紹の頃とは時流が違う。今や黄河以北に、曹操を脅かす者は誰も居無くなっておる。その勢いは止まる事を知らぬ程と成っている。」

「では、我等を頼って来た親戚縁者の首を斬り落とし、曹操に差し出せと申されるのか!」

ここで言う親戚とは無論、『袁尚・袁熙』を指す。彼等の多くはかつて袁紹の推し進めた同化政策によって、袁氏ゆかりの女性を妻に娶っていた。

「そうでは無い。関わり合いになるなと申して居るのじゃ。あの二人と無関係な立場を保っていれば、如何様にも打つ手が広がり、柔軟な対応が出来ると申すのじゃ。」

「柔軟な対応とは、いかにも耳触りが好い言葉だが、結局は降伏の事ではありませぬか。我ら何の為に、日頃から我が身を鍛え、鍛錬して来たのか?それは、こうした事態にこそ備える為である。御老体の手は借りぬ。我ら若い者の血気だけで充分で御座る。」

「恭順の”振り”をすれば良いと申しているのじゃ。」

「では訊くが、我ら烏丸の歴史に於いて、攻めて来る敵に対して一戦もせずに降った事が有ると言うなら、それを聞かせて貰いたい!」

「我等の方から攻め入るのでは無いのですぞ。敵が我が故郷の地を侵しに遣って来る時に、それを守る気概も無く、ただ手を拱いて降伏せよと申されるのか!」

「降伏では無い。曹操とて本心では、我等を敵に廻す事は望んで居らぬ筈だと申しているのだ。だから決して無体な要求を押し付けて来よう筈も無い。いっとき名を捨て、恥を忍んで、”実”を取れば善いのじゃ。」

「何を申される!今こそ、”義”を明らかにし、仁道の何たるかを、曹操めに知らしむる時では御座らぬか!」

「そうだ!義に背いて生き残るより、死を賭してでも、人の道を

行なうべきである!」

「我等は誇り高きツングースの子孫ぞ。”利”のみの議論は不要である。利では無く、”徳”に基づいた義侠の真髄こそが、我等の血の中に流れているのだ!」

「その通り!文化面では一歩遅れを取ると雖も、こと戦さとなれば我ら父祖より騎馬の民だ。大平原での戦いに於いては、決して後手は引き申さぬ。我が烏丸突騎の馬蹄の下に、きゃつ等を屠って呉れようぞ!」

「曹操めは、業卩から数千里を往復するのですぞ。そもそも兵糧と輜重の補給が持ちませぬ。何十万もの大軍を動かす事は不可能です。又、きゃつの南には荊州の劉表が居り、更に江東には孫権が居り、此の地に長く留まって居る事も出来ぬ筈。緒戦に勇戦して叩けば、曹操に残された道は撤退しか無いではありませぬか。

それを過大評価の影に怯えて竦み上がるとは、笑止千万!そんな腑抜けた臆病者は、我が烏丸には一人も居りませぬ!」

「まさに其の事よ。長く伸び切った糧道を各地で分断すれば、勝敗の帰趨は自ずから明白。曹操の首を挙げる事も可能である!」

「待て待て。若い者は短気でいかん。よいか、長い眼で物事を観よたとえ今次一勝しても、我等が徹底抗戦すると判れば、曹操はいずれ大軍団を以って、烏丸を根絶やしに掛かって来よう。」

「だからこそ今、我等の力を骨の髄まで判らせて措かねばならないではありませぬか!」

血気盛んで純粋な、若者達の主戦論が、老人達の非戦論を圧倒した。古今東西、運命の岐路に於いて、慎重な非戦派が強硬な主戦派を、議論に拠って押し留めた例は無い。威勢が良い方が常に議論でも相手を制するのであった。況してや烏丸の伝統として、

”老人は軽んぜられ、若者が尊ばれる風習”が存在していた。

--やがて・・・・それまでジッと議論の行方を聴いて居た、若き単于・【楼班】の右手がゆっくりと挙がった。すると、それ迄の喧騒がピタリと止んだ。

「もはや議論は出尽くした様だ。最後にジジ様の意見を聴こう。」

一斉に、全員の視線が【トウトツ】に注がれ、その彼の言葉に固唾を飲んだ。

「今し、何をか言わんや。改めて儂の口から言う事は御座らぬ。」

実権者の意外な返答に、一瞬、部屋全体がざわめいた。是れ迄、事ある毎に、楼班を諌め続けて来たトウトツの”曹操無敵観”ぶりからして、当然、此の場でも、その長年の体験を基にした”非戦・融和路線”を主張するものとばかり思って居た単于であった。

「--本当に、それで良いのか??」

「はい。楼班どのの御意志の儘に。・・・・但し、斥候や偵察を一段と厳しくし、曹操の動きだけは、委細漏らさず正確に把んで措く事ですな。」

実は・・・トウトツは既に、楼班が袁尚・袁熙を招き容れた時点で、議論の余地は去った・・・・と覚悟を決めて居たのである。

「では、烏丸の単于として、私の断を伝える。・・・・曹操には断じて降らぬ。ツングースの神に懸けて、逆臣を討ち果たす!我が民族の誇りと名誉に懸けて、義を果たすのだ!!」

オウ~!!とばかりに、若者達が立ち上がった。

--かくて、烏丸民族の方針は、若き単于の意志通り、

曹操との全面対決と最終決定された。

《汚れを知らぬ、純粋培養の息子達よ・・・・。》

トウトツは、愛うしげに楼班の若い頬を見遣った・・・・。

--9月・・・・曹操は又、新たな布令を出した。

『阿諛迎合して徒党を組むことは、過去の聖人が憎んだ事である。聞くに、冀州の風俗は、父と子が党派を異にし、互いに批判し合い称誉し合うとか。昔、直不疑は、兄も無いのに、世間から嫂と密通したと言われ、第五伯魚は三度、親の無い娘を娶ったのに、嫁の父を笞打ったと言われ、王鳳が権力を我が物としているのに谷永は彼を申伯になぞらえ、王商が忠誠な議論を述べているのに、張匡は其れを邪道だと言った。これらは全て、白を黒とし、天を欺き君を蔑ろにする者である。余は風俗をキッチリと整えたいが、上の4つの事が除去されないのを、恥と考える。』

ーーさて、この布令の真意とする処は・・・・

儒教に言う「善行」と表裏を為す「偽善」が横行する世を憎む。

およそ、世間が「悪」と言うものは「善」と同様に、かくも好い加減なモノなのである。曹操悪玉論が喧伝されようとしている昨今だが、よ~く眼の玉を開いて物事を観よ。

何が善で、何が悪であるかは、その判断の大前提である世の中の基準が変われば、土台から変容するものなのだ。

今まさに、時代は変わろうとしているのだ。この儂は今、新しい基準に拠る風俗習慣を整えようとしている処なのだ。それに気付きもせず、理解しようとしない頑迷さは誠にもって遺憾の極みである。

目醒めよ!共に新しき世を歩まん・・・・!!

--10月・・・・ほぼ1年掛かりで『冀州』を平定した曹操

本軍は、千里の道(実際は3000キロ)を踏破して、業卩の城下に帰還を果した。

【司馬孚】が気を利かせて、盛大な凱旋セレモニーを、10里も先から準備して待ち受けていた。

(※この、司馬懿仲達の弟の司馬孚と云う人物は・・・真に爽やかな風の様なたたずまいで、およそ言動に裏の無い人柄であった。

ひたすら曹魏を主家と信じて仕え、終生疑わない。そう云う点では兄の司馬懿の評価を側面から支え続けていって呉れる、稀少な存在で在り続ける。はしなくも、兄の司馬懿が最晩年に、一世一代の大芝居を打つ時にも、全く蚊帳の外に居て、穏やかな煙幕役を果す事となる程である・・・・。)

そんな司馬孚が誠心誠意に準備したセレモニーだから、おのずと雰囲気にも真心が感じられる。曹操にはそれが又、何よりも嬉しい心置きなく手放しで、全面的に信頼できる家臣は、そうそう居るものではない。

人々の歓呼の声と音曲の興奮の中、将兵は初めて心からの安堵と疲れを、誇らしく感じるのであった。その一方、凱旋の隊列の中に夫や兄、恋人を探す必死の眼差し、嬉し涙、悲嘆、傷付いた身体、死者の怨み、恩賞と名誉ーー血の代償として将兵が得るものは、一体何なのか・・・・ふと曹操は、以前にメモった詩賦の一部を思い出す。

万性以死亡 民人の死は数知れず

念之断人腸 我が腸は断ち切らるる念い

ーー論功行賞の上表文ーー

『軍師の荀攸は、当初から臣を輔佐し、あらゆる征伐に従軍致しました。前後にわたる勝利は全て荀攸の策謀のお陰で御座居ます』

・・・・→→【荀攸】を《陵樹亭侯》に封ず。

・・・・→→【荀攸】を《陵樹亭侯》に封ず。『武力が優れている上に、計略は行き届き、忠義にして純一なる性質を持ち、固い操を保持しております。戦闘攻撃に臨めば、常に指揮を取り、奮迅して堅陣を突き破り、堅固であっても陥落させない事は無く、自身で抱と太鼓を取り、手を倦む事を知りません。

また別働軍として征伐に派遣されると、軍隊を統率し、兵士達を可愛がっては和を基本とし、命令をかしこみ違反する事無く、敵にぶつかって決断を下す場合も失敗は御座いません。功績を調べ、働きを記し、夫れ夫れ顕彰され恩寵を下さるべきと存知ます。』

・・・・→→【于禁】は《虎威将軍》に、

・・・・→→【于禁】は《虎威将軍》に、

・・・・→→【楽進】は《折衝将軍》に昇進せしむ。

・・・・→→【楽進】は《折衝将軍》に昇進せしむ。そんな最中、別働軍として八面六臂の奮戦を続けていた【張遼】が凱旋して来た。今時一連の平定戦に於ける、彼の勲功は随一である事は、誰の眼にも明らかであった。曹操はわざわざ郊外に出向いて、彼を待ち受けた。そして張遼の姿を認めるや、彼の手を握り手を取ったまま車駕へ誘い、衆人歓呼の中、みずから馭者を買って出る厚遇で報いた。張遼の喜悦たるや、如何ばかりであったろう。大いに面目を施した。

・・・→→【張遼】は《盪寇将軍》に2段階昇進せしむ。

・・・→→【張遼】は《盪寇将軍》に2段階昇進せしむ。その1方で、刑殺された者も居た。将軍の『婁圭』であった。彼は古くからの譜代将軍であり、各戦で数々の大功を立てて来ていたが、先日・・・・曹操は子供達を連れて、終日の行楽に出かけた。

これを見た婁圭は、思わず舌打ちした。

「--この様な危急の時に、遊びに出かけるとは・・・・!」

その呟きが、曹操の耳に達した。以前から、彼の増長慢の態度が気に喰わなくなっている曹操であった。曹操を君主としてより、同僚として見ようとする気持が許せない。譜代であったとて見逃さない。君主権への軽視である。危険な者は、たとえ宿将であろうとも抹殺した。見せしめである。

それにしても、呟きが届いてしまうとは、げに恐ろしき諜報網ではある!(事実としては、”嵌めた”とする方が正しいではあろうが。)

--12月・・・・・平定し終えたばかりの「冀州」の西に、寄り添う様に隣接する『并州』(へいしゅう)・・・・其処で事は起こった

冀州は全て平野であるが、并州は全て山岳地である。当時の意識としては、「辺境の地」であった。故に、この并州は、時代に忘れ去られた様に、戦乱に巻き込まれる事も無く、取り残されていた。一応は袁氏の支配地域とされて来たが、南匈奴(黒山衆)が居たり盆地毎に各勢力が分散して居た。

昨年8月、業卩城が陥落し、袁尚が北へ敗れ去った時、并州の牧であった【高幹】は、観念して降伏して来た。曹操はそれを許し、引き続き、彼に并州の刺史を任せて統治せせていたのである。

この【高幹】は袁紹の甥で、字は元才・・・・

大キナ才能ト野心ヲ持チ、文武トモニ傑出シテイタ・・・・と『後漢書』にはある人物であった。その高幹が反乱を起こしたと謂うのである世に言う〔高幹の乱〕である。監視役の上党太守を殺害した上并州と冀州との出入り口に当たる要害の地「壺口関」に軍を配し、反逆の意を明らかにしている・・・・との報であった。業卩から僅か

100キロの近さである!ーー『正史』の記述は、こうである。

『その昔、袁紹は甥の高幹に并州の牧を受け持たせたが、公(曹操)

が業卩を陥した時、高幹は降伏し、そのまま刺史に任命された。

高幹は公の烏丸征討を聞くと、州を挙げて反乱を起こし、上党の

太守を捕え、兵を集めて壺関の入口を守った。』

--だが・・・・曹操はニンマリした。

「正史」は曹魏の手前、高幹の方から反乱を起こしたかの如く記すが・・・・どう考えても、そんな事は在り得無い。選りに選って、袁氏一族が全て平らげられた後の今の段階で、高幹は態々、孤立無援な自殺行為を選ぶ筈が無い。つまり、曹操はニセ情報を流し、高幹を”引っ掛けた”のである。譜代の将・婁圭さえ信用しなかったのだ。何で袁氏の血筋を残して置こうか。まして、并州は業卩城の直ぐ背後に在る。今後、南北いずれに大遠征を敢行するにしても、気が気でない存在と成り、この儘では思い切った全軍遠征に出発出来無い。

「正史」は曹魏の手前、高幹の方から反乱を起こしたかの如く記すが・・・・どう考えても、そんな事は在り得無い。選りに選って、袁氏一族が全て平らげられた後の今の段階で、高幹は態々、孤立無援な自殺行為を選ぶ筈が無い。つまり、曹操はニセ情報を流し、高幹を”引っ掛けた”のである。譜代の将・婁圭さえ信用しなかったのだ。何で袁氏の血筋を残して置こうか。まして、并州は業卩城の直ぐ背後に在る。今後、南北いずれに大遠征を敢行するにしても、気が気でない存在と成り、この儘では思い切った全軍遠征に出発出来無い。《その前に、禍根は断って措く!!》その為に、高幹が切羽詰って挙兵せざるを得無い様なニセ情報を流して”嵌めた”・・・・と、読み取るべきであろう。

--かくて・・・・昇進したばかりの折衝将軍【楽進】と、裨将軍【李典】が、討伐の指令を受け、壺口関へと向かった。片や昇進して意気上がる楽進、一方は未だ昇進なくジリジリして機会を待っていた両者の組み合わせである。

「楽進軍」は北道を採り、迂回して”壺口関”に迫り、一番手柄を望む「李典軍」は正面から并州に直行、両者で挟み撃ちの戦術を採った。--結果、裏を取られた高幹軍は混乱を来たし、やむなく

”関”を棄て、すぐ西の『壺関城』に立て籠もった。然し、それからが存外てごわかった。攻城戦は野戦とは異なる。本気で殲滅に掛かれば、10倍の兵力を要するとされる。つまり、攻める側は野戦の10倍の出血を覚悟しなければならない。面目ないが、本軍及び攻城用の各種大型ウエポンを要請せざるを得無い。

「まあ、焦るな。年が明けたら、ゆるりと参ろうぞ・・・・。」

曹操は動揺の気配すら見せない。

英雄・曹操孟徳の胸中に在るのは・・・・

既に、天下制覇に向けての

「次の大作戦」の事であった・・・・。

【第113節】 長江を出前させた奴(まほろばの艦隊)→へ