お う さ く ふ し

槊を横たえて詩を賦す。固に一世の雄なり。(蘇軾)

年新たまり、205年(建安十年)1月・・・(赤壁決戦3年前)、

この年の寒波は異常である。例年にも増して苛酷であった。然し、凍て付く大気を裂いて、曹操軍は「平原城」を発った。

目指すは北北東へ直線で100キロ余、実質150キロ彼方・・・・

【袁譚】の立て籠もる『南皮城』である。

※この【袁譚】は、亡き袁紹の長男で、末子の【袁尚】と後継争い

で内部分裂。劣勢に陥った為、何と袁一族の仇敵である曹操と同盟する。その抗争に付け込んだ曹操は業卩城を落とし、破れた袁尚は独り北へと落ち延び、2男の袁熙を頼る。・・・当然、曹操は次の標的を袁譚に定め、同盟を破棄。平原城から南皮城へと退いた袁譚の首を狙って、殲滅軍を率いて来ているのであった。

(その間の詳細は、第1章の9節〜14節を参照されたい)

河川の氷結が無ければ、ここ平原からその行程の半分(50キロ)を船で北上する事が出来るのだが、この異常寒波は其れを妨げた。そこで曹操は、一帯の住民に命じ、河の氷を叩き割って水路の確保を命じたのである。下手をすれば割った氷と共に流され、寒水に呑み込まれる。命懸けの重労働であった。然し厳命を下し、逃亡する事を断じて許さ無い。苛斂誅求であった。残り半分の行軍も亦苛烈となった。吹き荒ぶ寒風は肌を刺し、凛冽たる雪道は兵士達を凍傷に罹患させた。まさに『苦寒行』となった。

【曹操】は、兵士の労苦を代わって賦う。

北上太行山 北のかた太行山に上れば

艱哉何巍巍 艱しき哉 何ぞかくも巍巍たるや

羊腸坂詰屈 羊腸の如くに坂は詰れ曲り

車輪爲之摧 車の輪も之れが為に摧く

樹木何蕭瑟 樹木は何故 これ程にわびしきや

北風聲正悲 北風の声は正や悲し

熊羆對我蹲 熊と羆は我に対して蹲り

虎豹夾路啼 虎と豹は路を夾みて啼き

渓谷少人民 渓谷に人影少なく

雪落何霏霏 雪の落つること何と霏霏たるや

延頸長歎息 頸を延ばして長き歎息をす

遠行多所懐 遠き行は懐う所多し

我心何怫鬱 我が心 何故かくも怫ぎ鬱ぼるや

思欲一東歸 一たび東に帰らんと思い欲うに

水深橋梁絶 水は深くして橋梁は絶え

中路正徘徊 路の中に正し徘徊す

迷惑失故路 迷い惑いて故の路を失い

薄暮無宿棲 暮に薄るも宿り棲むところ無し

行行日已遠 行き行きて日まし已に遠く

人馬同時飢 人馬 時を同じくして飢えたり

擔嚢行取薪 嚢を担いて行きて薪を取り

斧冰持作糜 氷を斧き持にて糜を作る

悲彼東山詩 悲しきは彼の東山の詩

悠悠使我哀 悠悠として我を哀しま使む

この一ヶ月前の昨年暮(204年末)・・・・曹操の頭を越えて、荊州に密使が飛んだ。

【袁譚】から『劉表』への”最後の賭け”であった。

・・・・その書簡にいわく・・・・

『−−どうか、どうか、この私と同盟を結んで戴きたい!!

2年前を思い出して下され。曹操は荊州を討つべく南征の途に着いたではありませんか。途中で私が呼び戻したから無事に済んだものの、曹操が荊州を狙っているのは明々白々ではありませんか。今、我々が手を結び、挟み撃ちにし、曹操の野望を砕いて

措かぬと、いずれ両者とも破滅の淵に追い込まれてしまいまする。

元々、我々は、古くからの友誼に結ばれた家同志でありました。利と情の両面から、是非、同盟の実行をお願い致しまする!!』

その密書を受け取った【劉表】−−この時63歳・・・・

既に病魔に犯され始めていた。

劉表は躊躇した。言われる迄もなく、流石に彼も曹操の野望には薄々気付いて居る。いや、気付かない様にして来たと言ってよい。 だが、事実を突き付けられて《どうしよう!?》と気が動転した。自分独りでは決せられない。最近とみに老いを感じ、果断な覇気が失せて来ている。そこで相談した相手は【劉備】であった。4年前から客将としてここ荊州に亡命して居た。初めは、曹操の南下を押さえる爪牙(番犬)として、荊州の玄関口に当たる「新野城」を与えられていた。だが、つい最近、劉表の考えによって、州都・襄陽の対岸軍事都市・「樊城」に移って来たばかりであった。(ちなみに未だ諸葛亮は出仕して居無い。)

「・・・・お止めなされ。」 −−それが答えであった。

「曹操は各個撃破を旨とする大将です。もし今、同盟すれば、落ち目の袁譚など捨て置いて、全軍あげて荊州に攻め込んで来ますぞ。・・・・時を稼ぎなされよ。その間に、内外呼応して迎え撃つ準備を整えれば宜しいでしょう。」

劉備自身、この荊州には下心が有った。今、曹操に攻め込まれでもしたら、それも出来無くなる。時が欲しいのは劉備の方である。その間に、己の地歩を固め、荊州に於ける実力を確保して措かねばならないのだ。

「・・・・そうだの!」

元来、領土的野心は持たず、漢王室の一忠臣・州牧として、自国の治世・繁栄だけを心掛けて来た劉表である。それにも況して、病魔に気力が萎えていた。劉備からそう言われて、取り合えず安心した。そして、やんわりと同盟拒否の返書を送ったのであった。

−−その返書(全文は既述)の要旨ーー

『・・・先ず、兄弟が力を合わせて、曹操に当りなされ。他人に協力を求める前に、やるべき事が有る筈ではないか・・・・内部分裂している現状の袁一族に、どうして助力など出来ようか・・・・!』

曹操の背後を脅かし、その兵力の一部を引き付けて置いて貰う

・・・・と云う、袁譚の最後の頼みの綱は、こうして敢え無く潰え去ったのであった。

「−−・・・・・。」

劉表からの手紙を読み、ため息をつく袁譚。彼の傍らにはもう一通、長い長い手紙が置かれていた。其れは、今は亡き『審配』から届けられていたものであった。届けられた頃は、審配も業卩城に籠城して居たし、《憎っくき袁尚の片割れ!》とのみ思い込んで居たので、ろくに目も通していなかった。だが、骨肉争う相手も居無くなり、気付いてみたら全くの孤立無援となった今、ようやく其れを読む気になった。袁譚の直臣では無かったとは言え、”袁家の為に”忠節を示して死んで逝った審配の手紙は、別の重みを持って、袁譚の心に切々と訴え掛けて来る・・・・・

−−抜粋ーー

『・・・・国君は社稷の為に死に、忠臣は王命の為に死ぬものです。

・・・・将軍(袁譚)は心を一つにし気持を同じくして、混然一体となって、必ずや威力を合わせて勢いを共にして、敵を防ぎ一族を安泰にさせられるものと思って居りました。

処が、凶悪で邪悪な人々がやたらに根拠の無いデッチ上げをし、不正な利益を知って誘いを掛けた結果、将軍は翻然として態度を改められ、親兄弟に対する仁愛の徳を忘れて、山犬や狼の策謀に耳を傾け、先君の言葉を蔑ろにし、先ごろ服喪された時の位階を無視し、政治制度の筋を乱し、順逆の定めを省みず、勝手に冀州の主を取り替え、先君の後継ぎに成ろうとなされるなどとは、思いも寄りませんでした。・・・・その結果、町々は破壊され尽くされ、入り乱れた屍は野原に満ち、民衆は裸になって野に溢れ、無実の罪で死んだ者達、傷付いた者達は草原で哀号して居るので御座います。この有様を観て私(審配)は、軍隊を動かさず、両手を胸の前に重ねて沈黙し、側近の方の意図に任せようと思いました。然し、それでは君命の為に死ぬと云う節義に背向き、母君に測り知れない憂慮を与え、世に優れた先君の御事業を潰す事になります。その上、全軍は悲憤慷慨し一人一人心に怒りを抱いており、我が将軍(袁尚)が拒否されてもどうする事も出来ず、そこで《館陶の戦い》に立ち至ったので御座います。

(※最初の兄弟戦で、袁譚が袁尚を襲い、一時優位に立つ。)

この時私(審配)は、あえて貴方様に御挨拶は致しませんでしたが、内心やはり、将軍(袁譚)が幾らかは親族を親族として扱う仁愛をお示しになり、親族の為には追撃の手を緩めると云う恩恵を施されるだろうと考えて居りました。処が将軍には執拗に追跡なさって、絶体絶命の所まで追い詰められました。困窮した獣は必ず闘い、警戒線を突破します。ですから結局、この館陶の戦いで貴方様の軍隊は破れ、瓦が砕け散る様に崩壊しました 是れは人の力によるものでは無く、つまりは天の意志であります。

これ以後私は、将軍が過去のあやまちを改め、将来の行為を整え、自分の欲求に打ち克って、人間の踏むべき道にたち戻り、最初の頃の兄弟愛を取り戻される様に願って居りました。然るに、将軍には感情の動くまま怒りの赴くままに、俄に一族の連帯を破り、外敵(曹操)と連合して、爪先立つ鶴の様に首を伸ばして待ち望み、千里に渡って血の海と成りました。これを観て、どうしてジッとして居られましょうか。・・・・それにしても将軍(袁譚)の軍旗を望み見る時、我々はどうしても長く歎息せずに居られましょうか・・・

もし此処で、天が御心を開かせ賜い、即刻、郭図(袁譚の参謀)らを処罰なされるならば我が将軍(袁尚)は将軍(袁譚)の腿や手の平の上で平れ伏し泣き叫ばれ、私どもも亦、謝罪の意を表して衣服を脱いで右肩を出し、極刑の御沙汰を待つ所存で御座います。

もし飽くまで改悟なさら無いのであれば、たとえ国全体が滅亡したとしても、郭図の首を獄門に晒す迄は、軍は決して後に退きません。

どうか将軍には、事の道理を充分に御考え下されて、御決断なされますように・・・・。』

今にして思えば、(それが仮令袁尚の家臣であったとしても)・・・・

袁家の為に己が命を賭してまで忠節を貫き通して呉れた、唯一の烈士の言葉であった・・・・今更ながらの様に、【袁譚】は己が欲望の罪深さを悔やみ、取り返しのつかぬ過ちを噛み締めるのであった・・・・。

−−もはや、残された道は唯一つ・・・・・

《せめて最期は潔く!4世3公・天下随一の名門と謳われし此の

袁家。その嫡男としてこの袁譚、贅閹の遺醜めに、清流一族の

誇りと意地を見せ付けて呉れるわ!!》

覚悟は定まった。己の力だけで戦うのみ!!そして袁譚は、諸将の前で明言した。

「事ここに至って、今さら引き留めは致さぬ。去る者は去って構わぬ。もはや咎め立てはせぬ。この拙い袁譚に、それでも最期まで生死を共にして呉れようとする者だけが残って呉れれば良い。」

生まれて初めて、家臣達の前に、己を曝け出す事が出来た一瞬であった。

「何をおっしゃられます。我等一同、その気なれば、もう、とうの昔に去っていたで御座いましょう。この南皮の城に今在る者達は、

全て其の覚悟の出来ている武士ばかりに御座います。我等一同、美事死に花を咲かす所存にて、殿には御懸念には及びませぬ。」

その言や好し!・・・・とばかりに応える家臣団。

「−−そうか、よくぞ申して呉れた・・・・。」我執を捨て、命を捨てた今、初めて袁譚は、心の底から家臣の心根を知った思いだった。

「よし!我等が誇りと意地の為に、命惜しまず、存分に戦おうぞ!そして、此処で共に死のう。但し、無駄死には致すまい。今、天下中の人々の眼は、我等の戦い振りに注目して居よう。我等、袁家の遺臣、死して尚、その名を青史に語らしめるのじゃ!」

「おう〜!!」と、それに応える諸将も皆、眦を決した。

死を期した兵ほど手強いものは無い。そして、決死の軍は強い!その数は減ったとは言え、今ここに残った万余の将兵は、みな誇り高く、あの世でも臣従を誓う烈忠の志士のみであった・・・・。

戦闘は激烈を極めた。

戦闘は激烈を極めた。

曹操側では、遊撃将軍【楽進】

が一番乗りして、東門を打ち破り城内に突入した。偏将軍・【徐晃】

が一番乗りして、東門を打ち破り城内に突入した。偏将軍・【徐晃】 が続いた。

が続いた。

・・・激戦一刻・・・・曹操軍は城外に押し戻される。すかさず袁軍が撃って出る。すると今度は、中堅将軍に昇格したばかりの、

【張遼】

軍が其処に殺到する。城内からも袁譚の決死隊が加わる。総兵力では圧倒的に優位な曹操軍も、タジタジとなって乱戦が続く。

軍が其処に殺到する。城内からも袁譚の決死隊が加わる。総兵力では圧倒的に優位な曹操軍も、タジタジとなって乱戦が続く。

−−強い!

一時、曹操本陣に迄、敵の斬り込み隊が肉薄する事態に至った。【許諸】

の奮戦なくば、あわや!と云う場面が出現

の奮戦なくば、あわや!と云う場面が出現

してしまったのである。

「袁譚自身が、本軍を率いて出撃して参りました!!」

そこへ、この伝令である。

「ウヌ、後詰めの”夏侯惇”

を出撃させよ!」

を出撃させよ!」然し、それでも決死の袁軍を止められない。

「”曹仁”

も出せ!!」

も出せ!!」予想だにしなかった総力戦となった。袁譚率いる近衛軍は、阿修羅の如き戦い振りを示した。曹操軍の兵卒は次々と倒れていく。

「・・・・ここは一旦退くか・・・・?」

その呟きを控えで聞いたのは、司空軍事・《虎豹騎》を率いる

【曹純】であった。この曹仁の弟は、勇猛さでは兄をも凌ぐ。

「殿、弱気はなりませんぞ!千里を越えて来た我が軍です。

退けば周辺に反逆も起こり兼ねません。敵は今、つけあがり、

驕っております。しかも敵に余力・予備は残っていません。

殿みずから強き意志を御示し為さるべき時ですぞ。この曹純、

虎豹騎を率い、ただ袁譚の首だけを狙いましょう!」

ーーこの、泣く子も黙る《虎豹騎》・・・・全員が将校で構成されていた。勇猛で鳴る”胡騎”の中の、百人隊長の中から更に選抜された精鋭中の精鋭で、曹操直属の近衛騎兵と成っている。千騎に一騎の勇者揃いで、曹操の最後の切り札であった。故に、歴代の司令官は、絶対に〔身内の者〕に限られてた。いかに胡騎のエキスパートであろうとも、『張遼』が司令官に就く事は生涯に渡って無いのである。その任は、【曹純】→【曹真(子丹)】→【曹休(文烈)】と、一族の者だけが受け継いでゆく。後には”白馬義従”や”烏丸突騎”が加わり更に天下最強になるのだが、今でも、戦場で狙い定めた獲物は必ず仕止める能力は充分であった。

「ウム、いま一度、この眼で戦況を見極めてみよう。」

誰よりも多く、戦いの機微を体験して来ている曹操である。その鷹の様に鋭い眼光が、物見台上から戦場を俯瞰した。

「・・・確かに今、敵は攻勢の頂点、沸騰点に在る。後はもう、勢いが衰えるだけの状態だな!」

20世紀の軍事天才・クラウゼビッツの謂う”攻勢限界点”を嗅ぎ取ったのである。

「よし、儂みずから陣頭に立つ!」敵の勢いが伸び切った・・・・と見切るや、曹操はみずから輿に乗り込み、戦場の真ん中へと押し出させた。そして肩肌脱ぎとなるや、その台上から『ゼングン トツゲキセヨ!』と、陣太鼓のバチを振るったのである。その効果は抜群であった。それまで気迫で圧倒されていた曹軍将兵の士気は、一気に挽回された。

曹軍の将兵は、その陣頭に〔戦さの神〕の姿を見たのである。

若き日から神出鬼没、どんな苦境をも乗り越えて来た〔曹操孟徳の神威〕は、至弱を以って至強を制した”官渡戦”を境に、もはや

”伝説”の域を超えて”不敗の信仰”と化していたのである。

未だ軍の規模も弱小で、気合だけで遮二無二ぶつかっていった草創期とは訳が違うのだ。その事は将兵もよく識っている。総大将たる曹操みずからが陣頭に立つと謂う事は『勝利が近い』何よりの証拠であった。

「殿のお出ましじゃ〜!殿の御前でこそ功名を挙げよ〜!!」

言われる迄も無く、〔勝利の神様〕が戦場に現われたと云う事は、勝利の保証を得たに等しい。戦功の稼ぎ時なのである。恩賞と厳しい軍律・・・・是れが、曹操軍の強さの秘訣であった。

『南皮城攻防戦』・・・・と言うよりも、死に花を咲かそうとする

『袁譚の自決戦』は、いよいよ終局を迎えようとしていた。

決死の覚悟で神がかっても、所詮人間の体力には限界が有る。

午前中、押しに押していた袁譚軍も、ついに・・・”破断界”に近づきつつあった。生き残ろうとしない軍は、一瞬、爆発的に強かったが引く事をしないので、やがて重包囲に陥いった。

『曹純』率いる、精鋭近衛騎馬軍団・《虎豹騎》は、城外で

十重二十重に敵を包囲している味方を押し割って、真一文字に

袁譚本軍に駆け込んでいった。

「袁譚ぞ!袁譚の首だけを狙え!!」

おめくや、曹純みずからが槍の切っ先と成って駆け抜ける。既に存分に生命の燃焼を果し終えた袁譚は”此処ぞ死に時!”とばかりに、曹純を迎え撃つ。

「来たか、小わっぱ!!」この一言が、袁紹の長男として生まれて来た【袁譚】の、此の世に残した最期の言霊となった・・・・。

曹操に約束した通り、曹純自身が袁譚を斬ったのである。

参謀【郭図】【辛評】も、乱戦の中、桑畑の中で斬り殺された。

・・・・袁譚軍としては、持てる力の限りを尽くした奮戦であり、その最期の戦い振りだけは、流石に大名門の長男に相応しい壮烈な

ものであった。−−そして・・・・業卩城陥落の時とは異なり、その妻子は一人残さず処刑された。

曹操側も相当の将兵が傷付き、命を失った。・・・・だが、未だ未だ天下統一の道程は遠く、将兵達の戦いも、更に涯てし無く続く。

そんな心境を、ふと訪れた戦場のしじまに、曹操は賦す。

奈何此征夫 戦さに征く此の夫は

安得去四方 なぜに四方に安住の地なきか

戎馬不解鞍 軍馬の鞍を解くこともなく

鎧甲不離傍 傍に鎧甲を離すこともなし

冉冉老将至 何時しか忍び寄る老いの時も

何時反故郷 何時の日にか故郷に反らん

狐死帰首丘 狐は死す時 生まれた丘を振り返るとか

故郷安可忘 故郷は如何で 忘らるるものかは

ーー曹操は又、己が心情をメモる。

万性以死亡 民人の死は数知れず

念之断人腸 我が腸は断ち切らるる念い

この南皮城陥落の直後・・・・曹操の元に馳せつけた袁譚の家臣が在った。主君・袁譚の遺骸を引き取り、埋葬したいので許して欲しいと願い出て来たのである。

この南皮城陥落の直後・・・・曹操の元に馳せつけた袁譚の家臣が在った。主君・袁譚の遺骸を引き取り、埋葬したいので許して欲しいと願い出て来たのである。

その人物の名は【王脩】・・・・字は叔治と言い、北海郡営陵県の人。北海太守の「孔融」が召し出して主簿としたが、彼のお陰で幾度も危難を救われた。その後、青州太守の『袁譚』が、彼の評判を聞きつけて召し出し治中従事に任じていた。爾来、しばしば耳に痛い諫言をズバズバ上申したが、袁譚はそれを活かす事が出来ず反対に閑職に遠ざけられていた。但、そうした王脩の進言が、全て彼の節義の固さから来るものである事だけは理解していた。解っていても、そうした人物を煩さがって使いこなせないのが、袁譚と云う男であった訳である。

主君・袁譚が南皮城で曹操と戦いの火蓋を切った時、「王脩」は兵糧輸送を担当して楽安に居たが、袁譚の危急を知るや、配下の兵と従事たち数十人を引き連れ南皮城へと急行した。だが高密まで来た時、袁譚の死を知らされ、馬を下りて号泣した。

「嗚呼、主君が居られなくなった。

何処を頼って行けばよいと謂うのか!」

かくて王脩は曹操の元に至ったが、曹操は彼の性根を見極めたいと思い、わざと黙ったまま返答せずに居た。すると王脩は、血を吐く様な誠を見せて言い切るのであった。

「私は袁氏の御厚恩を受けて居ります。もし袁譚様の遺体を収容できましたならば、その後に、此の身は死刑に処せられようとも、何ら後悔するものでは御座居ませぬ。どうか、御主君の埋葬を

させて戴きたい!」

それを聴いた曹操は、彼の義心を嘉して其の願いを聞き届けてやった。そして更に兵糧監督の任を与えたのであった。曹操としては己の度量の寛さを誇示して見せた心算であった。だが、王脩と云う男は、曹操が処遇した以上の人物で有る事が次第に明らかに成ってゆく・・・・。この直後に曹操は、最後まで支城に立て籠もり頑として降伏しない「管統」の首を取って来るように王脩に命じた。然し管統が烈忠の士である事を知る王脩は、その命令に反して、管統に縄も打たずに出頭させた。すると曹操は上機嫌で管統を放免したのだった。・・・・更には戦後処理に際し、袁氏の重臣達の財産記録を没収し、その資産調査を行なわせてみると、権勢ある官職に在った者達は巨額の蓄積をしている事が判明したが、王脩の家を調べてみると穀物は10石に満たず、書物が数百巻あるだけだったのである。その事を知らされた曹操は、己の人物眼の拙さを歎息し、改めて王脩と云う人物を見直すのだった。

「士と云うものは、みだりに名声が有るのでは無いものだ!」

そして直ちに厚い礼を以って召請しなおすと、王脩を司空の掾(自分の補佐官)とし、司金中郎将(武器を作る為の鉄の精錬担当長官)の重職を代行させた。すると王脩は十二分に職責を果たしてみせたが、元来が生真面目な上、譜代の重臣を差し置いての大抜擢に、『自分は未だ未だ力量不足であり、気がひけまする』と上申して寄こすのだった。それに対し曹操は書簡を送り、『儂には君に届く程の充分な真心が在り、君には、疑心を抱かないだけの充分な儂への理解が在る。』と励まし、今度は更に〔魏郡太守〕に昇進させるのであった。するや王脩は、その治世能力を遺憾なく発揮し郡民からも讃えられる様な政事を実行して見せるのであった。そして王脩は、この後も大司農・郎中令・奉常の大官を歴任する事となるのである。ーーそれにしても曹操の人材登用に関する真摯な態度と炯眼は、ひとり王脩の例に限らず、押し並べてかくの如しであったのである・・・・・

《ーーこれで、冀州は片付いたな・・・・。》亡き「袁紹」が生前に支配していたのは冀・青・幽・并の4州であった。そのうち、冀・青・幽の3州には、”我が子”を〔州牧〕として着任させていた。すなわち

《ーーこれで、冀州は片付いたな・・・・。》亡き「袁紹」が生前に支配していたのは冀・青・幽・并の4州であった。そのうち、冀・青・幽の3州には、”我が子”を〔州牧〕として着任させていた。すなわち・・・・本拠地の冀州には末子の『袁尚』、青州には長男の『袁譚』、幽州には2男の『袁熙』を担当させていた。だが曹操は、今回の平定戦で、その3州はほぼ手中にした。残るは〈并州〉だが、これには甥の『高幹』が任命されていた。−−然し、その并州の高幹は、業卩城が陥落した時点で降伏して来ていたのである。そして曹操は、それを受け入れて許し、高幹には引き続いて并州牧の地位を与えていたのである。無論、曹操はこの高幹のケースだけは、相手が袁一門であるだけに、全面的な信任を抱いている訳では無かった。が、とまれ、帰順して来たのは結構な事であった。と、なれば・・・・

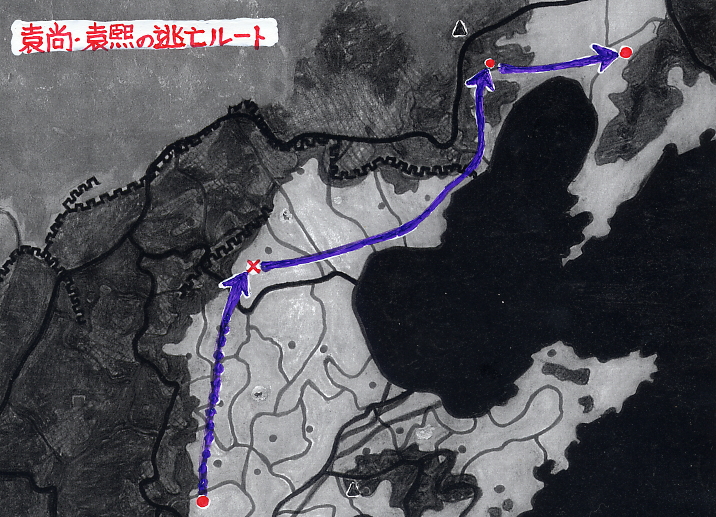

残るは2男・【袁熙】の籠る〔故安城〕だけとなった。其処には業卩城から単身逃げ込んだ【袁尚】も居る。南皮からは北北西へ180キロである。が、其処は、かつて「公孫讃」が己の勢力を張って袁紹と覇を争った、中国最北部の《幽州》であった。その北はもはや文明人の住む世界では無く、中国国外なのである。

すなわち・・・曹操の覇望は、もはや故安の小城に籠る袁尚・袁熙などと云う個人の追討ではなく、”北の地の涯て”を完璧に、余す所無く、我が物とする!・・・・と云う、天下統一の覇業の一環・・・・幽州全土の平定戦へと、本質が大きく変容していたのであった。

その《故安城》・・・全く意気が上がらない。主将の【袁熙】がヤケ酒ばかり呑んでいる。奪われた妻の『甄洛』の姿が忘れられないのである・・・・絶世の美女として知られる自慢の妻が、夜な夜な曹丕の若僧にその裸身を晒し、女体をくねらしては喘ぎ顔を見せているかと想うと・・・・彼の全ての思い出、人生そのもの迄もが、ズタズタに陵辱されてゆく。かと言って、非力な己の力では、取り戻す事など到底覚束ない。そもそも袁家が、こんな惨状に陥った事態に関しては、袁熙自身には直接的な責任は全く無い・・・・と思っている。長男と末っ子が勝手に始めた御家騒動のお陰で、自分だけがトバッチリを喰らいとんだ貧乏籤を引かされた・・・・と怨む。その癖、何の手を打つでも無く、只ただ悶々と無為の裡に諦めだけは早い。酒に溺れ、部下部下に八ツ当りするが、その幻影がこびり付いて離れない。頭に血がのぼり、胸が張り裂けそうな拷問の日々であった。ーーそこへ、業卩城を失い、たった独りで尾羽打ち枯らした弟(袁尚)の到来であった。惨めさが倍加するばかりである。ただ、ヤケ酒を喰らう人間が一人増えただけに過ぎぬ・・・・。

その《故安城》・・・全く意気が上がらない。主将の【袁熙】がヤケ酒ばかり呑んでいる。奪われた妻の『甄洛』の姿が忘れられないのである・・・・絶世の美女として知られる自慢の妻が、夜な夜な曹丕の若僧にその裸身を晒し、女体をくねらしては喘ぎ顔を見せているかと想うと・・・・彼の全ての思い出、人生そのもの迄もが、ズタズタに陵辱されてゆく。かと言って、非力な己の力では、取り戻す事など到底覚束ない。そもそも袁家が、こんな惨状に陥った事態に関しては、袁熙自身には直接的な責任は全く無い・・・・と思っている。長男と末っ子が勝手に始めた御家騒動のお陰で、自分だけがトバッチリを喰らいとんだ貧乏籤を引かされた・・・・と怨む。その癖、何の手を打つでも無く、只ただ悶々と無為の裡に諦めだけは早い。酒に溺れ、部下部下に八ツ当りするが、その幻影がこびり付いて離れない。頭に血がのぼり、胸が張り裂けそうな拷問の日々であった。ーーそこへ、業卩城を失い、たった独りで尾羽打ち枯らした弟(袁尚)の到来であった。惨めさが倍加するばかりである。ただ、ヤケ酒を喰らう人間が一人増えただけに過ぎぬ・・・・。

上層部が此の体たらくでは、部下は堪ったものでは無い。家老の「焦触」と「張南」は急遽相談の末、曹操に攻め亡ぼされる前に、落ち目の主君を見限る事にした。その事を周囲に話してみると、家臣団の全員が1言の反駁も無く賛成した。こうして主君がヤケ酒を浴びて居る間に家臣団による”主君追放劇”が決定された。

「もはや我々は、お二人を御主君と仰ぐ心算はありませぬ!」

「−−な、何だと!?」

「是れ迄の経緯もあれば、お命まで奪おうとは申しませぬ。どうぞ、何処へなりとも御随意に立ち去られよ。」

「ウググググ・・・・お前達、我が袁家からの厚恩を忘れたか!」

「いえ、忘れなど致しては居り申さぬ。但し、我等が受けた恩義は先代・袁紹様までの事。あなた様からは何等の恩義も受けては居りませぬぞ。先代様が亡くなられて以後、一体あなた様は、どんな善き事を為されたと言うのでしょうか!?」

「お、おのれ、おのれ外道めが!」

哀れを留めるーーとは正に此の事であった。妻を略奪された上、家臣一同から見限られ、居城を追われて行く当ても無い・・・これが4世3公を誇って来た名門・『袁一族』の統領の姿とは・・・・・。

《ーーとにかく北へ、北へ逃れよう・・・・。》其処はもう、中国民族の地では無い。異民族・【烏丸族】の地であった。ではあったが、亡き父・袁紹は其の異民族にさえ多大な恩恵を与えて来たのであり、爾来、袁家への臣従を固く誓った者達なのであった。

「其処で再起を期そう。北へ行けば、冀州と幽州から烏丸に逃亡した吏民10万戸も居る。彼等と共に袁家の再興を果すのだ。」

飽くまでオポチュニストの袁尚は、そう言って自らを励ました。だがその民の逃亡は、決して袁氏への忠節を思ってでは無く、噂に聞く曹操の大虐殺を恐れた故であった。然し、それを自分に都合の好い様に解釈するしか、今の袁尚には光明が見えない。

「まさか、そんな地の涯て、中国国外までは、曹操めも追っては

来まい・・・・。」

袁熙も、その地の利に余命を賭けるしか無かった。袁家3兄弟のうち、今や袁譚亡く、残った袁尚と袁熙は、付き従う供とて無く、唯2人だけで異民族を頼って〔地の涯て〕に落ち延びていった・・・・

主人を見限って追い出した、その「焦触」と「張南」の2将が、軍兵もろとも投降して来たのは、未だ月も改まらない裡の事であった。2人を叙し、列侯とした。

主人を見限って追い出した、その「焦触」と「張南」の2将が、軍兵もろとも投降して来たのは、未だ月も改まらない裡の事であった。2人を叙し、列侯とした。

これで更に北の《幽州》の一角をも、労せずしてほぼ掌中にした事となる。将兵に一息つかせたら、程無く幽州全部を平定するであろう。だが時間は一日でも惜しい曹操である。そこで、幽州の”完全平定”をより迅速にする為に、曹操は、中堅将軍・【張遼】に特別任務を指令した。

すなわち、幽州海岸部(遼西郡の地)の平定と、更に進んで遼東半島への進撃路確保・地ならしを命じたのである。張遼がその任を果し、業卩に帰還するのは10ヶ月後の事となる。ちなみに張遼は、業卩平定直後にも、やはり特別部隊として、その北の「超国」と「常山郡」を攻め落とし、山沿いの豪族達や黒山衆の別派を誘降させている。八面六臂、獅子奮迅・・・・酷使と言ってよい程の仕え方である。

すなわち、幽州海岸部(遼西郡の地)の平定と、更に進んで遼東半島への進撃路確保・地ならしを命じたのである。張遼がその任を果し、業卩に帰還するのは10ヶ月後の事となる。ちなみに張遼は、業卩平定直後にも、やはり特別部隊として、その北の「超国」と「常山郡」を攻め落とし、山沿いの豪族達や黒山衆の別派を誘降させている。八面六臂、獅子奮迅・・・・酷使と言ってよい程の仕え方である。大物の帰順が相次ぐ中、ささやかな投降者も出た。”氷割り”の課役を厭い、逃亡した農民の自首であった。

「お前を許せば布令に違反するし、お前を殺せば自首した者を

処刑する事になるしな・・・・。そうだの、帰って深く隠れて居れ。

くれぐれも役人に捕えられないようにせいよ。」

人情味に溢れる曹操であった。が、思い直した曹操は、その後、捕縛を命じ其の農民を処刑している。一見、採るにも足らぬ瑣末なエピソードであるやに思われるのだが・・・実は此処にこそ曹操の狡猾な(政治的には老獪な)治世の秘訣が隠されているのである。すなわち、刹那的な温情より、今後の為の〔法秩序〕を保って見せたのである。それにしても感心するのは、たかが農民一人と謂えども、その多忙の中で忘れ去らずに、しっかり銘記して拘り続けていく、その姿勢である。普通なら失念するか、有耶無耶に終わっても、誰も文句など言わない些事である。処が、この執念深さはどうだ!曹操の《法に拠る支配》の徹底ぶりは、かくの如きであった。上は重臣から下は農民に至るまで、一人の例外も認めない

・・・それが人口に膾炙して、やがて民草の隅々にまで広まる事を計算済みであったに違い無い。

こうして、華北平原一帯を占める《冀州》は平定された。

−−さて、これで・・・差し当っては「北」からの不安材料を一掃し、謂わば曹操は覇業のフリーハンドを得た事となった。

即ち、新たな国の首都と定めた〔業卩〕を基点として、東西南北

どちらへでも、好きな相手を選んで征討の軍を動かせられる様に成ったのである。無論、どの方面を平らげるにしても、充分な作戦兵員・物資・休養などの準備は必要ではあったが、天下統一への覇業は、より現実的で具体的な問題として、戦略会議の日程に上る段階に差し掛かった・・・・と言えるのだった。

「さあ、新しい気分で再出発しようぞ!」

その曹操の言葉が、そのまま”布令”となった。

『過去の罪は一切不問に付す。だから、さあ、

今まで袁氏に加担してしまった者も、我等と心を一緒にして、新時代へ出発するのだ!』

この寛大な触れと、焦触・張南や王脩・管統らへの実際的な厚遇によって、冀州の人心は少なからず曹操に帰順したのだった。

とは言え、10万戸にも及ぶ吏民が、烏丸の地へと逃亡し去った事実は、改めて曹操に、かつて己が行なった〔徐州大虐殺の後遺症の重さ〕を思い知らせたのであった・・・・。

ーー処で、革命児たるの面を有する曹操には、どうしても許せない拘りが残っていた。”其れ”は、殊に此の地に根強い。”其れ”とは400年の間、漢の時代を一貫支配して来た「儒教」の《欺瞞性》である。日常のあらゆる社会規範として尊ばれて来た「礼教」の非現実性である。『仇討ち』と『厚葬』が、此の地では尊ばれ持て囃されていたのだ。親兄弟の仇を討つ・・・・《孝》を最高の”徳”とする儒教社会では、最高の美徳とされていた。だが戦国乱世の今の時世に、いちいち個人的復讐が行なわれたとしたら、一体どう云う事になるか・・・・!?治安は何時まで経っても保たれず、収拾が着かなくなる。戦争と個人的殺人が同列視されてゆく。ひいては、曹操を個人的に付け狙う、刺客のオンパレードにも成り兼ねない。公私の混同である。ーー盛大な葬儀・・・・莫大な金品の多寡に拠って、《孝》の価値も上がる・・・・とされる。そして結局は、金で〈孝行〉を買った者が〔孝廉〕に推挙される。だが天下は今、戦乱に疲弊しきり、民草はその日の糧にさえ困窮して居るではないか・・・・心ある者が耳を澄ませばーー着実に【新時代の足音】が聞こえるではないか!にも拘らず、未まだに旧態依然の儒教の呪縛に、がんじがらめにされて居る者の何と多い事か・・・・・。

《綿々として過去の遺物にしがみ付く勢力は、

断じて許さぬ! この俺の時代は、合理的で

現実に則した、新しき価値基準に拠ってのみ

成り立つのだ!!》 その思いの丈が、又、新たな布令と成った。

『個人的な復讐を許さず。贅沢な葬儀も禁ずる。』

この布令は、儒教(礼教)の虚名と訣別し、法治優先の実を採り、現実の生活を直視した救民政策でもあった。

《戦国乱世、この現実世界を動かすのは”徳”では無い。

実際的で有用な、様々な”才能”である!!》

曹操の人材登用はこの価値基準で一貫され、割り切られている。

他人の悪罵など気にもしない。生育の過程で、〔贅閹の子!〕と散々に叩かれ、打たれて来ているのだ。他人から見れば革命的(或いは非常識な)言動と取られる事も、彼自身にしてみれば特別気負う程の事でも無く、極く当たり前の思考軸なのかも知れ無い。

全体、この頃の中国には、《儒教》の他には何の規範・教条・イデオロギーも存在して居無かったのだろうか??

全体、この頃の中国には、《儒教》の他には何の規範・教条・イデオロギーも存在して居無かったのだろうか??・・・・否!ちゃんと在った。「道家」と「法家」の思想とが存在していたのである。但し、その趨勢は、時の国家権力にとって有用か否かで、その支持範囲・広まり具合が違ってくる。

《道家》−−無為自然を説く。

心情としては、疲弊している民心(庶民では無い)に最も受け入れ易くアナーキーである。だが無政府状態では、国家は成り立ちっこない。事実、古代王朝ですら失敗している。

《法家》−−法秩序に拠り、経国済民を為す道である。

かつて中国史上初の統一王朝となった『秦の始皇帝』の其れである。然し失敗した。何故か?・・・歴史的に時期早尚であったのだ。

国家権力が、法の実効を隅々まで行き届かせる為には、巨大な官僚機構と途方も無い維持費が必要となる。始皇帝には(古代と云う時代そのものには)未だ、それだけの実力(環境)が備わって居無かったのだ。然し今、曹操が次々と打ち出す政策の基本理念はどうも、この《法家の思想》を強く意識している風に思われる。達成し得るものなら、国としての形態は一番堅固である事は間違い無いのだが・・・・。さて、

《儒教》ーー後漢王朝成立と共に400年間、国家イデオロギーとされて来た。何故か?・・・・安上がりであったからである。

古代社会から連綿として続いていた「家族道徳」・・・・上下父子の礼節を尊び、上には忠義を尽くす「礼教社会」を、そのまま横滑り

させて国家レベルに置き換えさえすれば済んだ。為政者にとって、これほど安上がりで有用な教義は無かった。父子の延長線上に君臣の関係が在るとする。皇帝はおのずと、権力の頂点に立ち続ける事が出来る・・・・。

だが今は、戦国乱世である。儒教社会が、漢王朝と共に、その欺瞞性を打ち破られようとしていた。

その執行官と成るのは・・・・【曹操孟徳】と云う男の裡に

秘められた”神”の部分なのか?

それとも”人”としての部分なのか?

はたまた”魔”の力なのであろうか・・・・!?

だが然しであった。 ・・・・その「儒教」が純粋培養された儘、未まだに本来的な輝きを放ち続けている場所が・・・・此の世に唯1ヶ所だけ在ったのである。

それは中国本土では無く、中原からは数千里も北の彼方ーー

中国人から見れば地の涯て・・・・

異民族・〔烏丸の地〕の事であった・・・・。

【第112節】 誇り高きツングース (烏丸伝)→へ