--【龍】が、時を待って伏せていた。

己の背に乗せて、天翔けるべき相手との

「出会いの時」を待っていた・・・・。

【龍】・・・・大蛇の胴と、背に81枚の鱗片を持ち、 5本の指と爪の有る4脚、頭には「尺木」と呼ばれる一対の角・耳・ひげを有し、首に鬣、眼は金色に光る。

四瑞 (麒麟・鳳凰・亀・龍) 四神 (白虎・朱雀・玄武・龍)

・・・・ともに属し、人を守り、幸いを齎す。

平素は水底・地の淵に棲み、時至らば、雲を伴って天に駆け昇る。

この地上と、超越世界を結ぶ天帝の馬・・・・

変幻極まり無く、およそ偉大なもの、

大きな才を持ちながら、未まだ世に現われぬ人物

ーー中国の人々は『龍』と呼んだ。

その【龍】が伏せている。

その【龍】が伏せている。

龍が臥して、天へ駆け昇る秋を待っている。

『ケタ外れのダメ男』 との ”邂逅”を待っていた。

ーーその 《臥龍》・《伏龍》とは・・・・・

三国時代を創り出した男・・・後世に「天才軍師」・「清廉忠烈」の名を欲しい儘にした、三国志のヒーローである。自ずからは、生涯、身に寸鉄を帯びる事無くして、その頭脳と口舌だけを以って、『魏』と『呉』の前に立ちはだかった男。

ーースラリとした長身痩躯に純白の鶴敞を纏い、頭には青い綸巾を戴き、そして常に手には羽毛扇を携える。清廉潔白を

イメージさせる、白を基調とした服飾のダンディズム・・・・・。

弱小『蜀』の命運を独り担い、生命を賭して【司馬懿仲達】と

対決し続けた男。まさしく・・・・「三国志は、彼の登場を待っている」

と言ってよいであろう。〔男達の美学〕を、壮大に演出し続けた人物。

中国と云う大地を舞台に、戦乱と云う時空を背景に、登場人物に明確な役柄を持たせ「仁」と「愛」と「義」を主題とした、壮大な【人間史劇】の中心に在り続けた人物ーー

その者の名こそ 【諸葛 亮 孔明】 であった。

「三国時代」は1800年かなたの、単なる歴史事象としてでは無く、深く人々の記憶の中に残って生きている。我々を含めた後世の人間が、『三国志』に惹かれる理由は、一体何であろうか?・・・・所詮戦いは悪業である。人間の野望・欲望の権化であり、どう取り繕っても、戦乱は殺戮の歴史である。跡に遺されるのは・・・・虚無、人間と云う生き物の愚かしさ、業の怨み、やりきれぬ苦々しさばかりであるにも拘らず、我々がこの戦乱・三国時代の歴史に惹き込まれるのは諸葛孔明と云う、曇りの無い『写し鏡』が存在するからであろうか。その鏡に次々に映し出される時、厖大な登場群像は、独り独りが生き生きと ”歴史的な命” を吹き込まれ、善くも悪くも輝いて来るのである。単なる力だけの支配、殺戮の連続だけではウンザリする。もう一度読み返してみたい、もっと深く識りたいとは思わない。孔明在るが故の確かな手応えは、二千年の時を経ても尚、我々を魅了するのであろうか。ーーその事は又、取りも直さず『三国志演義』が創り出し、多くの人々が信じて来た、『完全無欠』・『神の如き天才軍師』・『清廉潔白の孤高の人』・・・・・と謂う、〔熱烈な孔明ファンの期待〕にそぐわない、【実寸大の人間・孔明】を探し当てる旅であり、【孔明の虚像】を排する作業の道程でもある。

西暦181年(光和4年)、諸葛亮は此の世に生を享けている。

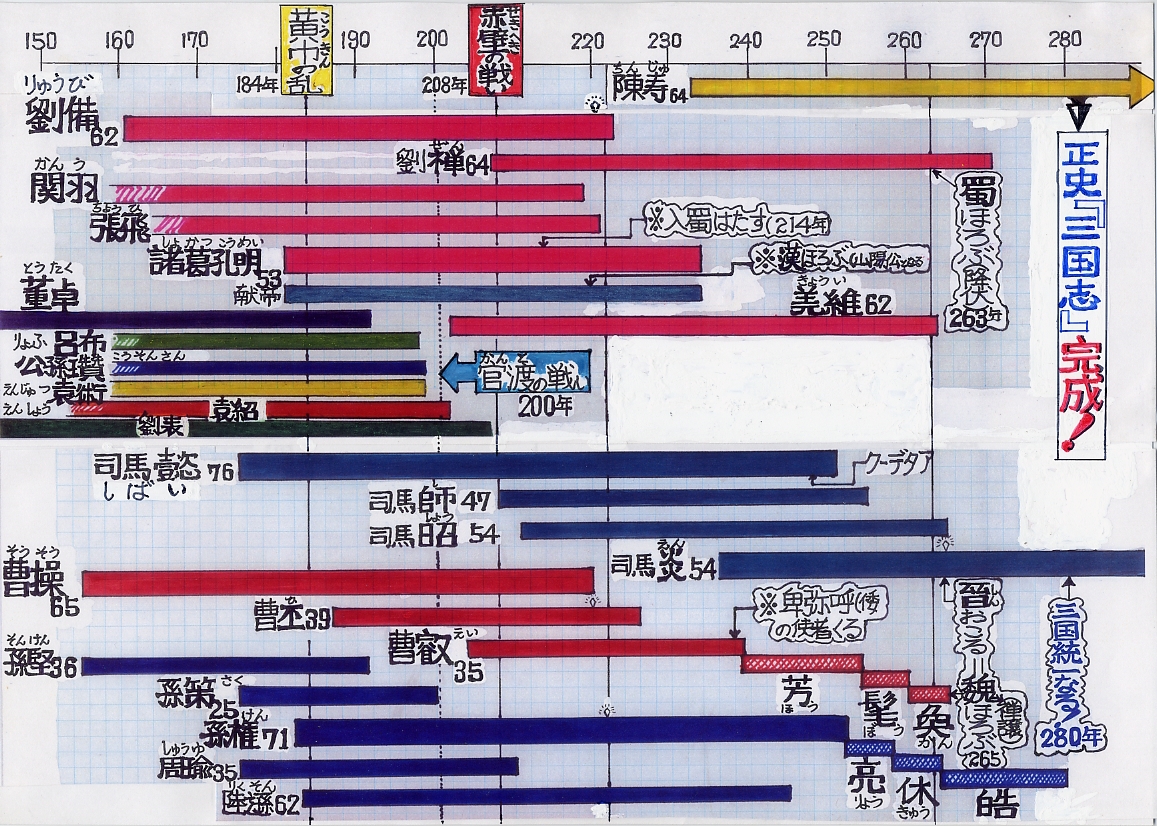

この時、《天》は、壮大な人間ドラマを展開させるべく、此の地上世界に、あまたの生命を降り撒いた。即ち同年、後漢王朝最期の皇帝・劉協(献帝)にも生が授けられ、孔明と全く同じ寿命を与える。そして既に、「曹操」には27歳、「孫堅」には25歳、「劉備」には21歳の齢を与えていた。更に「周瑜」には7歳「广龍統」(ほうとう) には3歳、「孫権」には1歳が与えられ、「司馬懿仲達」には2歳と云う享年が与えられていた。

折りしも時は、第二次党錮の禁が吹き荒れ、宦官全盛期の頃であった。直後、黄巾党(太平道)の乱に拠り、三国時代の序幕が用意される事と成ってゆく・・・・ さて我々は、先ず此処で、【諸葛亮孔明】の出身地や一族・親兄弟・彼の幼年期について、又なぜ『荊州』に青年孔明が伏臥して居たのか?・・・・などについて、『正史』の記述を観て措こう。(その後に、若干の解説を付記する事とする。)

諸葛亮。字孔明。琅邪陽都人也。漢司隷校尉諸葛豊後也。父珪。字君貢。漢末爲太山郡丞。亮早孤。從父玄爲袁術所署豫章太守。玄將亮及亮弟均之官。會漢朝更選朱皓代玄。玄素與荊州牧劉表有舊。往依之。

諸葛亮、字は孔明。琅邪 陽郡の人なり。漢の司隷校尉・諸葛豊の後なり。父の珪、字は君貢。漢末、太山郡の丞となる。亮、早くより孤なり。従父の玄、袁術の署する所の豫章太守となる。玄、亮 及び亮の弟・均を将いて官に之く。たまたま漢朝、更に朱皓を選び、玄に代う。玄、素より荊州牧の劉表と旧あり、往きて之れに依る。

中国に於いて、【諸葛】と謂う”2文字の姓”は極めて珍しい。元々は『葛』と言う”1文字姓”であったようだ。では何故、その『葛』に『諸』が付いたかと言えば2説有る。

1説では、祖先が(現・山東省の)《諸県》に来た時、既に「別の葛氏」が先住して居た為、是れと判別すべく『諸県の葛氏』--すなわち【諸葛】と名乗った、とする説。

2説では、秦末の「陳渉」の武将・『葛嬰』の孫が、漢の始めに《諸県》の侯に封じられ、爾来、【諸葛】と名乗った、とする。いずれにせよ、両説とも・・・・〔諸県の葛氏〕→→から【諸葛】の姓は来ているとしているから、一族の由来は《諸県より始まった》事は確実であろう。 又、一族の由来としては・・・・前漢・元帝(BC48~33年在位)の時、司隷校尉(都長官+警視総監+官吏監察官)に抜擢された、諸葛豊の末裔と称していた。

【諸葛亮孔明】が181年(黄巾の乱の4年前)に生まれ、以来13歳~14歳まで育った土地は、その祖先以来の本貢の地に近い、徐州・琅邪郡・陽都県(現・山東省沂南県)である。孔明の「母親」は、彼を産むと直ぐに他界してしまった。孔明の「父親」の名は諸葛珪、字は君貢。泰山郡の副知事と成った。だが父親も亦、孔明が幼い裡に死んでしまった。すなわち、孔明は幼くして両親を失い(=孤)、父と実母の愛を全く知らぬ儘に幼少期を過ごしたのである。なお孔明には7歳上の兄・『諸葛瑾』と、弟の『諸葛均』(継母の子)、そして2人の「姉」が居た。こうした孤児たちを心配した、従父の『諸葛玄』が彼等を引き取り保護する事となった。そこで孔明たちは、従父の任地である豫章郡へと(揚州・長江の南に在る)赴く事になった。(兄の「瑾」は、洛陽に遊学中だった。)

処が・・・・まさに其の準備を整えていた時、〔トンデモナイ事態〕が勃発した。その為に、諸葛一族は、代々住み続けていた故郷の徐州・琅邪を、否応も無く、棄て去らねばならなく成ってしまったのである。

その緊急事態とは・・・193年(孔明13歳)と翌年194年(同14歳)の2度に渡る【曹操の徐州大虐殺】であった。

(※事の詳細は第47節等にて既述したが・・・一時、”琅邪”へ避難して居た曹操の父・

「曹嵩」を、財貨に眼の眩んだ徐州牧・陶謙の部下が殺してしまったのが発端。)

曹操の大虐殺は主に徐州中部地帯であり、その軍が直接、北の琅邪まで攻め込んだと云う記録は無いが、もし来られたら、生きて居られる可能性はゼロであった。『戦乱ヲ避ケ』、孔明たちは、追い立てられる様に故郷を棄て、遙か南西に長江を越えて、叔父の任地である豫章郡(揚州)へと難を逃れたのである。

だがこの時、南に逃れる兄弟は、互いに離れ離れと成る道を選ばざるを得無かった。理由は年老いた母親(継母)の体力であった。一族の危急を知って洛陽から帰って来た兄の『諸葛瑾』は、継母への孝行心も厚い人物だった。 とてもの事、老いた母親を急かせて、遙か1000キロの道程を、豫章まで辿り着かせるのは無理だと判断した。そこで自分だけは母親を連れて、最短距離で長江を越えられる、

”江南”への直下の道(道程は半分以下になる)を選び、弟達のみを叔父の元へ行かせる事としたのである。

(※その結果、諸葛瑾は後に『呉国』の重臣となり、弟・孔明と

再会するのは、15年後の赤壁戦直前の事となる。)

この兄・「瑾」の決断に拠り、13歳か14歳かの【孔明】は、弟・「均」と「二人の姉」の4人で豫章郡へと向かったのである。

さて、その叔父・「玄」が就任していた”豫章郡太守”の地位だが・・・・実は、任じたのは朝廷では無かったのである。既述の如く、この頃になると、各地の群雄達は、己の勢力拡大と権威付の為に、事実上衰亡した後漢朝廷(献帝)の専権事項である人事権を全く無視して、夫れ夫れが勝手に郡太守を任命し合っていたのだった。叔父・諸葛玄の場合は、寿春を占拠して居た【袁術】の任命であった。前任の正式太守・「周術」が病没した事を聞き知った袁術が、これ幸いとばかりに任命したのである。そもそも袁術が曹操に打ち破られて、寿春に落ち延びて来たのが、この年の1月であり、前任の刺史・陳温を殺して乗っ取ったのが3月。曹操の侵攻は6月であったのだから、叔父・諸葛玄は豫章太守に着任したばかりの事である。

ところが、漢朝廷(長安の李崔政権)が、この”勝手な任命”を認める訳が無かった。正式な豫章郡太守として『朱皓』を派遣して来たのである。そこで「諸葛玄」は朱皓に追われて、(都で)旧交の有った、直ぐ西隣の荊州牧・【劉表】を頼って、彼の元に身を寄せる事と成ったのである。無論、到着したばかりの孔明たちも伴っての事である。ちなみに、この時、【諸葛孔明】は15歳であった。

と、以上が、【諸葛亮孔明】の出自・幼少期・及び、荊州に在った理由の一部始終である。(※尚、天涯孤独の孔明が、山羊を追いながら、天下10余州を巡って、その見聞を深めた、とする〔俗説〕は、この時期の事をフィクションしたものである。)

続いて『正史』は、荊州に於ける孔明の青春期を、

続いて『正史』は、荊州に於ける孔明の青春期を、

こう伝えている。

玄卒。亮躬耕隴畝。好爲梁父吟。身長八尺。毎自比於管仲・樂毅。時人莫之許也。惟 博陵崔州平・潁川徐庶元直與亮友善。謂爲信然。

玄、卒す。亮、躬ずから隴畝に耕す。好んで梁父の吟を為す。身長八尺。毎に自ら管仲・楽毅に比す。時人、之れを許すものなし。惟、博陵の崔州平・潁川の徐庶元直、亮と友となり善し。謂うて信に然りと為す。

荊州に迎え容れられてから程無くして、叔父の玄は死亡した。孔明は自耕地主の様な生活を送ったが、よく”梁父吟”を口ずさんでいた

(※梁父吟については、後述する。)身長は184センチもあり、ひときわの大男であった。(※諸葛亮の風貌についてだが・・・・彼の兄・諸葛瑾の子の『諸葛恪伝』の中に、『諸葛瑾ハ驢馬ノ様ニ長イ顔ヲシテオリ』と云う記述がある事から推せば、孔明も、たぶん面長であったろうか?但し、兄の瑾は実兄では無く、族兄であったかも知れ無い。)

孔明は常々、自分を管仲と楽毅になぞらえていた。だが時の人々はそれを孔明の大風呂敷だとして、認める者は居無かった。そんな中で唯、学友の崔州平と徐庶元直だけは、善き友人として、 孔明の才能を心から認め、孔明の言う事は、正にその通りだと信じて居た。

孔明が劉備と出会う迄の期間=即ち〔荊州に於ける15歳~27歳〕についての、『正史』の記述は、以上に過ぎ無い。・・・・然し、是れだけでは如何にも大雑把であるので『補註』などを見ながら、もう少し詳しい経緯や考察を加えて措こう。そこで、エピソードの宝庫である裴松之の『補註』をみると、その真偽は兎も角・・・・青年期に於ける諸葛亮の人生観を垣間見る(想像する)事が出来る。

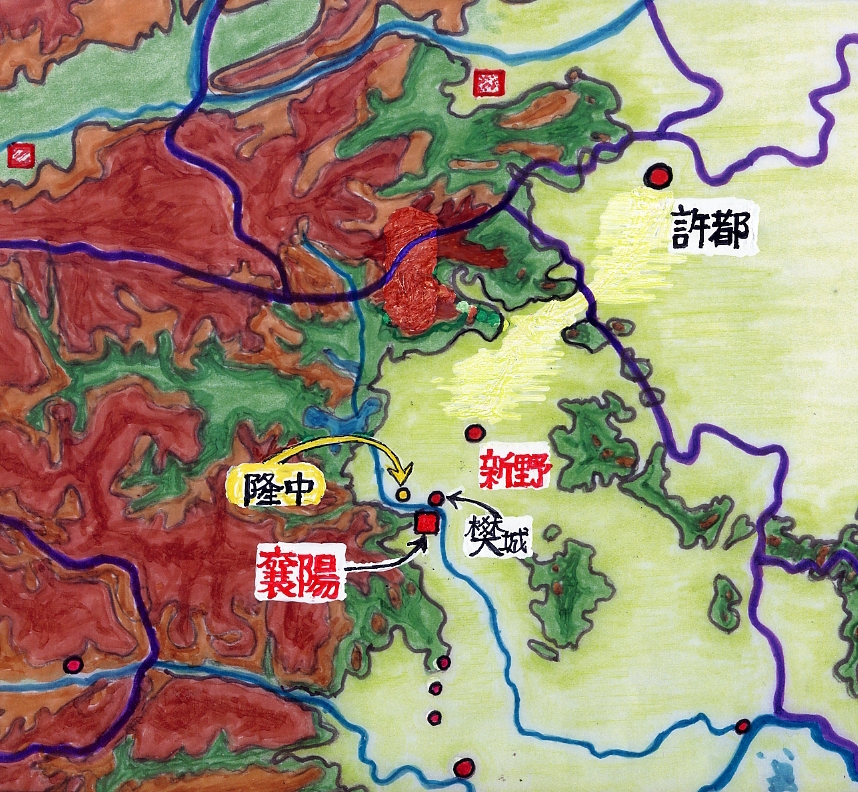

ーー先ず、諸葛亮の住居だが・・・・『漢晋春秋』によれば、彼は南陽郡の鄧県に住んだが、其処は襄陽(城)の西方20里(8キロ)に在り、〔隆中〕と称していたとある。だが彼は、荊州居住12年間の全てを、その〔隆中〕で送った訳では無い。むしろ隆中での晴耕雨読生活は、終盤の短い期間であったと観る方が適当であろう。何故なら、何と言っても、学問の中心は州都・「襄陽」なのであった、からである。

既述の如く、戦乱打ち続く当時の世に在って、ひとり安寧を保っていた荊州には、各地からの亡命士人・学者達の流入が著しく、正に州都・「襄陽」は、〔天下の学問所〕の観を呈していたのであった。況してや諸葛亮の年齢は、丁度これから学問を身に修め、世に出てゆかねばならぬ修学の時期であったのだ。兄の瑾が、この直前に長安に遊学していた様に、未まだ無名の弟・諸葛亮としては、何としても自身の才能を世に認めさせ、『名士層』への仲間入りを果さねばならぬ時期だったのである。その場合、推薦登用制度の中国社会に於いては、それは、取りも直さず、《人脈作り》と同義語でもあった。より良い師に付く事、より高名な名士と知り合いに成る事、そして彼等から、より高い評判を得て推薦される事が、世に出る事なのであった。ーー当然の事、無名の青年・諸葛亮には、〔隆中〕などと云う、山の中で悠々自適の生活を送って居る余裕など無かった。やはり、青き彼の行動の中心地は〔襄陽〕であった。その〔襄陽〕には既に名を成した、高名な「名士」達が私的に主宰するサロン(塾)が幾つも形成され、多くの若く無名な「名士のヒナ」達が勉学に励んで居た。若き諸葛亮も、そんな書生の一人として、青春の殆んどを此処襄陽で過ごしたのである。ちなみに、この頃、襄陽で最も有名だったサロンは、『宋忠仲子』の私塾と、もう1つは、『司馬徽 徳操』の私塾とであった。そこで我々は、そんなサロン(私塾)の1つを、覗いてみる事にしよう。選んだのは、今風に言えば「サロン・ド・水鏡」とでも呼ぶべき、【司馬徽】の私塾の方である。処で、なぜ『水鏡』なのか?

実は、その名付親は、このサロンの経済的支援者=パトロンである

”或る人物”に所以していた。その人物と、サロンを主宰する司馬徽(徳操)との関係を観る時、其処には自ずから・・・・『地方豪族』と

生まれたばかりの『名士』との、”相互補完関係”の構図が浮かび上がって来る。すなわちーー

経済力は有るが、社会的名声の低かった「地方豪族」と、その

反対に、”士大夫”に代わって、社会的名声は獲得しつつ在るが、

未だ経済的基盤の脆弱な「初期・名士層」とが、互いに互いの

欲求を補完し合いつつ、社会的地位を高め、確立してゆく過程の

一典型が顕われているのである。

司馬徽を支援している或る人物とは・・・・地元・襄陽の在地豪族・

【广龍 徳公】であった。補註に在る『襄陽記』(習鑿歯・撰)の記述によれば・・・・

『諸葛孔明を”臥龍”、广龍士元を”鳳雛”、

『諸葛孔明を”臥龍”、广龍士元を”鳳雛”、

司馬徽を”水鏡”であると言い出したのは、全て

广龍徳公の言葉である。广龍徳公は襄陽郡の人であった。孔明は其の家を訪れる場合、いつも唯一人、寝台の下に額ずいて挨拶したが、徳公は全く(その行為を)止めようとはしなかった。司馬徽は或る時(潁川から荊州へやって来た時)、徳公の元を訪れたが、たまたま徳公は祖先の墓参りに行っていて留守だった。すると司馬徽はズカズカと居間に入り、徳公の妻子を呼んで、急き立てて黍を炊かせると、こう言った。「徐元直(庶)が以前に、『御客様が私(徐庶)の所へ来て、广龍公に話しに行かれる筈です。』と伝えていったと思いますが」と。(夫にとって重要な賓客だと思わされた)その妻子は皆、堂の下に並んで挨拶すると、接待の為に駈けずり廻った。やがて徳公は帰って来ると、(重要な賓客が来て居ると聞かされ)直ちに居間に入って司馬徽の所へ行った--だが、其処に居た客(相手)が、一体何者であるのかさえ判ら無かった・・・・。(チャンチャン!)

(※この記述は、どこか人を喰った様な、司馬徽のさばけた・

破茶目茶な人柄の一端を示そうとしたものであろう。)

司馬徽は徳公より10歳年少であったので、司馬徽は彼に兄事し、

广龍公(ほうこう)と呼んだ。だから世間の人が、广龍公と云うのが徳公の名前だと思い込んだのだが、間違いである。 ・・・・・(略)・・・・・广龍統(ほうとう)は徳公の従子であって、若い頃未だ誰にも評価され無かった時に、徳公だけが彼を重んじ、18歳の時、司馬徽に会いに行かせたのである。司馬徽は广龍統と話したあと、感嘆して言った。「徳公は本当に人を観る眼が確かだ。この人は真に立派な徳をお持ちじゃ!」と・・・・。』

--以上、つまり、「サロン・ド・水鏡」の師範・先生は【司馬徽徳操】であるが、其の実質的オーナー・経済的支援者は、地元豪族の【广龍徳公】であった・・・・と云う構図が理解出来るのである。そして又、お互いが如何に相手を尊重し合う利益関係であったかをも、窺い知る事が出来るのである。

そのオーナーの『广龍徳公』が・・・・

〔世の人材を曇り無い眼で照らし出す水鏡で在れかし〕と名付けた

『水鏡先生』こと 【司馬徽徳操】・・・・

元は潁川郡の人で清廉・温雅、人物ヲ見分ケル鑑識眼ヲ持ッテイル事で有名な大名士であった。 己自身は生涯、何処にも出仕せず、専ら若い人材の発掘と育成に当たり、「名士層の産婆役」に徹した人物である。『正史・劉广異伝』によると、司馬徽が未だ潁川に居た時の事・・・・経書を講義する学堂で遊んでいた10歳の劉广異は、司馬徽から頭を撫でられ、こう訊かれた。「坊や、坊や、『黄が中にあって道理に通ずる』って事を、ちゃんと知っているかい?」・・・・『易』にある言葉で、臣下の職をかしこみ、万物の道理に通暁する意味であるが、10歳の子供が理解したかは兎も角、そんな子供(兄の劉望之は既に秀才の誉れが高かった)に迄、これと思う相手には啓蒙を施していた一例である。(※この坊や=劉广異は、のち劉表に仕えるが、兄が讒言によって処刑された事で劉表に抗議して出奔。魏に仕え、最終的には黄門侍郎と成った人物。その抗議文は一部前掲した。)

--さて、その「サロン・ド・水鏡」の学問堂では・・・・

かなり広い一室の正面奥に、司馬徽がこちら向きに正座して、小机で書き物をして居る。その先生をコの字型に若いヒナ達(門弟達)が机を並べて学んで居る。対座の中央空間には、オシャレに”香”が焚かれている。先生の席は「榻」と呼ばれる、短い脚付きの高座(低く大きな茶卓を想えばよい)で、専用に設えてある。榻の下には、布織りの敷物を置くが、めくれない様に四隅に虎・亀・鹿・蛙などの形をした銅製の「鎮」が、重しに置いてある。小机の傍には、引き出しや筆立の付いた、漆塗りの豪華な硯箱も見える。門弟達は皆、床に直接敷き物を敷き、めいめいが小机に向かって正座して居る。

かなり広い一室の正面奥に、司馬徽がこちら向きに正座して、小机で書き物をして居る。その先生をコの字型に若いヒナ達(門弟達)が机を並べて学んで居る。対座の中央空間には、オシャレに”香”が焚かれている。先生の席は「榻」と呼ばれる、短い脚付きの高座(低く大きな茶卓を想えばよい)で、専用に設えてある。榻の下には、布織りの敷物を置くが、めくれない様に四隅に虎・亀・鹿・蛙などの形をした銅製の「鎮」が、重しに置いてある。小机の傍には、引き出しや筆立の付いた、漆塗りの豪華な硯箱も見える。門弟達は皆、床に直接敷き物を敷き、めいめいが小机に向かって正座して居る。木や竹の細い札を綴った「冊」に書き物をしたり、「竹簡」を広げて読書している者も居る。皆、腰に「書刀」と呼ばれる小刀サックを吊るしている。竹・木版への書き損じを削り取る為の消しゴム代わりである又、読書している者の頭には、髪に筆が挿されている。携帯用に皆そうした。筆の尻が尖っているのは、その為である。筆の持ち方は、親指で押さえ、指の腹に当てて運筆するのが作法とされた。

各自が硯を備えるが、石製と陶器製とが有り、円形が普通で、方形も有った。高級な物では、〔漆砂硯〕と云う、硯面にまで漆が塗られ、肌触りが砂の様な逸品も有った。中には、貯水槽付きの凝った物まである。一方、”墨”の方は、粒状になっていて、それを「研子」と云う小石で潰し、液状(墨汁)にして使用していた。現代の様な、墨本体を硯で擦る「墨錠」も、新製品として出廻り始めた頃であった。

(尤も昨今では、筆を使う人間はシーラカンス化してはいるが・・・・)

部屋の脇には蔵書棚(書庫)が在るが、蔵書と言っても、みな麻ヒモで綴じられた「竹簡」・「木簡」をクルクル巻いて丸めた「冊」が、幾束も埋ず高く積まれているのである。ちなみに、当時は国家蔵書は非公開の為、民間の学者は自費・自力で集蔵するしか無かった。蔵書の多さは財産であり、サロンの浮沈に係わる重大事でもあった。従って、印刷技術の無かった此の時代、《写本》は重要な作業であり、学問そのものでもあった。原典となる書物を【本】と言い、写本作業を終えると、何人かで朗読校正するが、然し〔魯魚の誤り=写し間違え〕は絶え無かった。尚、この当時のノートであった『簡』=(木や竹の一片)の長さには規定が有った。一尺(22・5cm)が標準で、法律文書は三尺(67・5cm)、儒教経典はニ尺四寸(54・0cm)で、皇帝の詔書は一尺一寸(24・75cm)・・・・と、定められていた。

【紙】は漸く世に出廻り始めたが、未だ高価で貴重品の域を出ていない。最も安価なのは「笘」と云う、太い竹を2つに割った、其の1方ずつの、広い曲面(表面)を削ってノート代りにした物であった。これは専ら〔書童〕と呼ばれる、学者の子等の手習い用に供されていた

日が暮れて暗くなると・・・・部屋のあちこちに配されている「灯明」に点灯される。移動可能式の、たて長の台上に、小皿を置いた物が普通で、動植物の油を注ぎ、芯に着火する形態であった。漸く〔蝋燭〕が発明され、それが主流となるのも間近い頃である。面白いのは、部屋の片隅に置かれている「漏壺」と云う、一種の”水時計”である。円筒形の銅器に水を貯え、下部の出水口(蛇口)からポタポタ水滴を落とし、水の減り具合で時を計った。器内の水面にフロート板を乗せ目盛りの付いた棒(浮箭)が蓋の外に出ている。外から其の目盛りを見て、時を読み取るしくみである。但し、水が減り、水圧が下がると狂いが生ずるので、正午と深夜に水を足し、補正した。

水鏡サロンに集う学生達は、その”時”をも忘れて学び合って居る。

「水鏡先生」だけは、何時も通りのリラックスした雰囲気だが、それを囲んで着座して居る、門弟達の周りの空気は、ピンと張って些かの弛みも無いーーその主だった顔ぶれは・・・・のち、全国各地・魏・呉・蜀の三国で活躍する事となる俊秀、逸材達であった。「諸葛亮」をはじめ「广龍統」・「孟建」・「崔州平」・「向朗」・「尹黙」

「李言選」・「石韜」・「徐庶」などなど、ダイヤモンドの原石の如き人材ばかりである。やがて夫れ夫れに名を成す彼等だが、此処では極く簡単に、その出自や将来を紹介して措く事としよう。

先ずは广龍徳公の従子で、《鳳雛》と渾名された

【广龍統 士元】・・・『正史・广龍統伝』によれば・・・・

先ずは广龍徳公の従子で、《鳳雛》と渾名された

【广龍統 士元】・・・『正史・广龍統伝』によれば・・・・『若い頃は、地味でモッサリしていたので、未だ誰も彼を評価する者が無かった。20歳の時、潁川に居た司馬徽に会いに行った処、司馬徽は桑の木に登って葉を摘んでおり、广龍統を木の下に座らせて語り合うこと、昼から夜に及んだ。司馬徽は彼を非常に高く評価し、广龍統は南州の士人中・第一人者に成るだろうと讃えた。それ以来次第に有名になった。』

次は、諸葛亮と親しかった【崔 州平】

次は、諸葛亮と親しかった【崔 州平】(伝も無く、名は伝わらないが)・・・・後漢朝代々の一流名族の出身者であり彼の父・『崔烈』は三公の司徒~大尉を歴任した。霊帝崩御の直後に起きた大混乱の中で、洛陽宮から拉致された少帝と陳留王(劉協)を北芒阪に出迎え、出現した董卓の無礼に対して「控えよ!」と一喝したあの『崔烈』である。但し父親は買官した為、〔銅臭大臣〕の1人として知られ、最期は李催によって長安で殺害されていた。だが崔州平本人は、諸葛亮から高く評価され、のちに「私は昔、初めは崔州平と付き合い、しばしば彼から欠点を指摘された。」と、互いが気心の知れ合った”直言の仲”であった事を述懐される。

そして諸葛亮とは最も親しかった

そして諸葛亮とは最も親しかった

【徐庶 元直】、(正史には伝が立てられて居無い)が、

『魏略』によれば・・・・『徐庶は初めの名を徐福と言い、『本家単子』=寒門の出で名も無い家柄の出身であった。

(※〔三国志演義〕は、この”本家単子”を勘違いして、「単と言う家の子」と読み、”単”を彼の姓としてしまっている。無論、誤りで、”単家”は”寒門”との同義語である。)

若年の頃には仁侠を好み撃剣の使い手であった。中平の末年(189年)、人に雇われて仇討ちをし、白色の土を顔面に塗り付け、髪を振り乱して逃走したが、役人に捕えられた。その姓名を尋ねられても、口を閉ざして言わなかった。そこで役人は、車の上に柱を立てて彼を縛り付け、太鼓を鳴らして市場じゅうに触れ廻ったが、彼と面識が有ると名乗り出る者は居無かった。そのうち彼の仲間が奪い返して縄を解いて呉れたので、刀や戟を棄て、粗末な頭巾に、単衣の衣服と云う、貧しい身なりに改め、心を入れ替えて学問に励んだ。

初めて塾に行った時、学生達は彼が以前無法者であったと聞き知りあえて付き合おうとはし無かった。そこで除福は謙虚な態度を取り、早朝に起床し、いつも一人で掃除をし、人の気持をよく汲んで行動し経学を学習して、経書の内容に精通した。かくて同郷の「石韜」と親しく交際する様になった。初平年間(190~193)、中原で戦争が起こったので、石韜と連れ立って南方荊州に旅し、到着すると、さらに諸葛亮と特に親しくなった。』・・・・のである。

諸葛亮は、のちの述懐で、「異なる意見を検討し直して、適切な施策が出来るのが望ましいが、残念ながら人間は、そう全ての事に気を配れ無いものだ。唯、徐元直だけは、こうした事に対処して迷わなかった。仮にも徐元直の十分の一の謙虚さが私に有ったならば、私も過失を少なくする事が出来るであろうに。」 と述べている。 又、「私は昔、初めは崔州平と付き合い、しばしば欠点を指摘され、後には徐元直と付き合い、何度も教示を受けた。私は、全てを受け入れる事は出来無かったけれども、然しながら(徐庶・崔州平・董和・胡済の)4人とは終始気が合った。」とも、述懐する事になる。程無く徐庶は荊州に逃れ落ちて来た【劉備】に仕官して、彼の軍師・ブレーンと成る。

そして、第1の親友であった【諸葛亮孔明】と、天下のダメ男・『劉備玄徳』との”出会いをディレクトする役割”を担う事と成って呉れるのである・・・・。

次は、この徐庶とは同郷で、常に行動を共にした

次は、この徐庶とは同郷で、常に行動を共にした

【石韜 広元】であるがーー『魏略』によれば・・・・彼も亦、潁川出身で、徐庶と一緒に荊州へ遣って来て、司馬徽の門下生と成った。(詳細はいずれ後述するが)最終的には徐庶と同じ道を選び、2人とも〔曹・魏〕に仕える。そして石韜の方は「郡太守」・「典農校尉」を歴任。徐庶の方は、「右中郎将」・「御史中丞」に昇る。・・・・だが諸葛亮は、魏の太和年間(227~232・3代目曹叡)に、2人がそんな程度の官にしか就いて居無いと知って慨嘆する。徐庶はその数年後に病没する

やがて『劉備』に仕官して〔蜀〕の重臣と成るのが・・・・・

やがて『劉備』に仕官して〔蜀〕の重臣と成るのが・・・・・

「尹黙」と「向朗」・「李言選」の3人である。

『正史・尹黙伝』によれば・・・・当時は、新字体による解釈学である

〔今文の学〕を尊重する者が多くて、字句の正確な読みを重視しなかった。だが【尹黙思潜】は、その様な学問の狭さに気付いたので遠く荊州に遊学して、司馬徽や宋忠らに付いて、〔古文の学〕を習った。全ての経書・史書に通暁し、更に先人を専門的に研究し、その註説に至るまで、殆んど全部を暗誦し、2度と書物を調べる必要が無かった。』・・・・と云う秀才ぶりであった。

又、その尹黙と同郷 (梓潼郡フ県) で彼の門弟であった

【李言選 欽仲】は、一緒に荊州に連れられて来たのだが、五経・諸子の全てを読破した上に、広く技術に興味を持ち、算術・卜筮

・医薬の学・弩・バネ仕掛けのカラクリ迄、全てに渡って思慮を尽くした。(但し、こうしたユニークな男なので、)本性軽薄・おふざけ好きと思われ、その為に世間では重んじられ無かった。

もう一人の【向朗 巨達】の青春時代については、『襄陽記』に

『向朗は若いころ司馬徽に師事し、徐庶・韓嵩・广龍統と、いずれも親しかった。』・・・・としか無い。

ーーと、以上、《サロン・ド・水鏡》の主要メンバーを簡略に紹介して来たが、最後に此処でもう1人・・・・同じ塾では無かったが・・・・上記の「向朗」が尊敬して已まず、”聖人”とさえ思っていた、若き人物を、是非にも記して措きたい。その若者の名はーー

【馬良】・・・字を季常と言った。襄陽郡宜城県の人である。187年生まれだから、諸葛亮よりは6歳下で「劉備」に招かれて仕官するのは、20歳前後の事となる。彼は5人兄弟(全員、字に”常”が付けられていた)の長男であったが、いずれも秀才の誉れ高く、郷里の人々は是れを諺にして、

【馬良】・・・字を季常と言った。襄陽郡宜城県の人である。187年生まれだから、諸葛亮よりは6歳下で「劉備」に招かれて仕官するのは、20歳前後の事となる。彼は5人兄弟(全員、字に”常”が付けられていた)の長男であったが、いずれも秀才の誉れ高く、郷里の人々は是れを諺にして、『馬氏ノ五常、白眉ガ最モ良シ!』と言い合った。長男の馬良には、眉の中に白い毛が多かった為に、そう呼ばれたのである (※即ち、此の史実が、最も優れたものの比喩として、今日でも用いられる〔白眉〕と謂う言葉の由来・語源と成っているのである。)

又、馬良の3歳下の弟(次男)は、【馬謖 幼常】と言いーーのち

・・・・『泣いて馬謖を斬る』・・・・の当人と成る。

さて、これら錚々たるメンバーの猛勉強ぶりには、鬼気迫るものが有った。特に石韜・徐庶・孟建の3人は、学典の隅から隅まで余す処無く精読し、ものの仔細に至る迄を研究し尽くそうと競い合っていた。こうした学習法や態度のことを『訓詁章句に腐心する』と言った。印刷やコピーの無い時代の事、どうしても人の手で写本する時に誤記や欠記が生じてしまう。ーーそもそも原典(本)そのものが「竹簡」に書かれ保管されるから、綴り紐の方が切れてバラバラに成ってしまう。つまり、原典の耐久性に欠陥が在り、原文自体が一部欠落してしまっている様なケースが多かったのである。その弊害に因って生じた誤りを探し出し、吟味訂正する・・・・そうした学習法が一般的であった。無論、その誤りを発見する為には、厖大な知識を各分野で修めて在らねば成し得ぬ事ではある。そんじょ其処らの浅学者には、土台無理な注文であった。・・・・だが、此処に集う若者達は出来が違う。何十万語、いや何百万語の原典を諳んじて居る者達ばかりであった。だから、そう云う研究が出来るのだ。然し、そんな学友達の中に在って独り諸葛亮の学び方だけは違っていた。書物をサッと通読しては、ポイポイと読破してゆく。重箱の底を舐める様な読み方をしない。ズバリ、原典の大要・本義を掴み、己の裡に咀嚼吸収しようとし続けて居たのであった。この、学友達と諸葛亮との相違は、既に己の進むべき答えを出して居る者と、そうで無い者との違いであったやも知れ無い。後世「玄学」と命名される学術法が生まれる以前に、諸葛亮は既に、時代を先取りする学習態度を、その必要性からして、自ずと会得して居た訳である。

さて、これら錚々たるメンバーの猛勉強ぶりには、鬼気迫るものが有った。特に石韜・徐庶・孟建の3人は、学典の隅から隅まで余す処無く精読し、ものの仔細に至る迄を研究し尽くそうと競い合っていた。こうした学習法や態度のことを『訓詁章句に腐心する』と言った。印刷やコピーの無い時代の事、どうしても人の手で写本する時に誤記や欠記が生じてしまう。ーーそもそも原典(本)そのものが「竹簡」に書かれ保管されるから、綴り紐の方が切れてバラバラに成ってしまう。つまり、原典の耐久性に欠陥が在り、原文自体が一部欠落してしまっている様なケースが多かったのである。その弊害に因って生じた誤りを探し出し、吟味訂正する・・・・そうした学習法が一般的であった。無論、その誤りを発見する為には、厖大な知識を各分野で修めて在らねば成し得ぬ事ではある。そんじょ其処らの浅学者には、土台無理な注文であった。・・・・だが、此処に集う若者達は出来が違う。何十万語、いや何百万語の原典を諳んじて居る者達ばかりであった。だから、そう云う研究が出来るのだ。然し、そんな学友達の中に在って独り諸葛亮の学び方だけは違っていた。書物をサッと通読しては、ポイポイと読破してゆく。重箱の底を舐める様な読み方をしない。ズバリ、原典の大要・本義を掴み、己の裡に咀嚼吸収しようとし続けて居たのであった。この、学友達と諸葛亮との相違は、既に己の進むべき答えを出して居る者と、そうで無い者との違いであったやも知れ無い。後世「玄学」と命名される学術法が生まれる以前に、諸葛亮は既に、時代を先取りする学習態度を、その必要性からして、自ずと会得して居た訳である。--意ヲ得レバ象ヲ亡ル・・・・真理が把握できさえすれば、象徴など忘れてよい。目先の事象から解き放たれ、人間の精神・推理力・洞察力を自在に働かせよ・・・・!

諸葛亮は又、常々自分を『管仲』=(春秋時代・斉の桓公の覇業を助けた宰相)や、『楽毅』=(戦国時代・燕の名将で斉の70余城を陥落させた)に擬す事が好きであった。両者とも中国青史に、大参謀

・大軍師として名を残す偉人とされる。ーー此処に既にして、彼の目指す方向が暗示されている・・・・・尤も、仲間内では肯定されたが、世間から見れば、単なる彼の大風呂敷としか、未だ思われ無かったけれども。

処で、朝夕の休憩時間となると・・・・学友達は車座になって、ワイワイと時事談議や人物評価、とりわけても今後の身の振り方・互いの就職先については、情報を交換し合った。彼等は皆、《名士》と成る事で、社会的地位を得ようとする〔運命共同体〕のヒナなのだ。文化価値を占有する事で得る「名声」に拠ってのみ成立する、特殊な「人材グループ」の一員なのである。

処で、朝夕の休憩時間となると・・・・学友達は車座になって、ワイワイと時事談議や人物評価、とりわけても今後の身の振り方・互いの就職先については、情報を交換し合った。彼等は皆、《名士》と成る事で、社会的地位を得ようとする〔運命共同体〕のヒナなのだ。文化価値を占有する事で得る「名声」に拠ってのみ成立する、特殊な「人材グループ」の一員なのである。その《名士社会の地位》は、その発生からして『人物評価』と云う曖昧な根拠によっている為、現在の世に在っても未だ、必ずしも不動の地位を築いているとは言え無かった。だから彼等は互いを庇い合い階層的同志意識が強く、これから勢力を拡げようとする共通理念を有する者同士なのだから、仲が良いのも当り前である。・・・ちなみに無論の事では有るが、此の水鏡先生の門に集う若きエリート候補者達は全員、将来、武将に成るタイプでは無い。軍人ごときとは月とスッポンの階層であった。大まかに言えば、その才能を政事畑に用いられるべき文官・高級官僚タイプの者達である。その官僚・文官が目指す栄光の地位と言えば・・・・国家=朝廷直属の『中央官僚』に成る事であった。だが是れは、余程の家柄・人脈・コネが無ければ難しいそれ故、名も無き若者にとって、最も現実的な最高の地位と言えば

・・・・「州の牧」か、「州の刺史」、若しくは「郡の太守」に昇り詰める事であった。既述の如く、当時の地方行政単位は・・・・「里」→「亭」(10里)→「郷」(10亭)→「県」→「郡」(又は国)→「州」・・・・と、大きくなった。ちなみに、当時の出世コースは、最初が肝腎で、初めに就く官職でほぼ一生が左右された。(2000年が経っても、何処かの国のトコロテン式官界と似ている。)まあ謂わば、「キャリア」か「ノンキャリア」かに近い。現代のキャリア資格は、当時で言えば『名士』と云う、やや危ふやではあるが、社会的認定を得る事であった。(試験点数では無い分、こちらの方が余程気が利いているかも知れ無い。)

今ここに集う若者達は、その『名士社会』の雛たちである。尚、この最初の就官を【起家】と呼んだ。話題も、その”起家”の良し悪し・地位の高低に集中する。その日も、互いの将来について、若者達は論談していた。その様子が『魏略』に記されている。

石韜・徐庶・孟建の3人がワイワイやって居ると・・・・壁に背を任せ、膝を抱えた諸葛亮がポツリと言った。

「君達3人は、仕官すれば、きっと刺史・郡太守にまで昇る事が出来るだろうね。」 いつも学友達の輪談では、聞き役専門の彼にしては珍しい事であった。そんな諸葛亮が、学友の才能を識り、最高の評価を与えて見せたのである。

「おお!孔明にそう言われれば、我々の将来は保証された様なもんだな。ーー処で、そう言う君は、一体どうする心算なんだい?」

「--ウフフ・・・・。」

ただニコニコ笑うだけで、諸葛亮は自分の身の処し方については、何も語ら無かった・・・・・。

このエピソードにも、諸葛亮が少なくとも、州の刺史・牧や郡太守と云う、当時「名士社会」の頂点の座標軸には、その眼を向けて居無い事が窺える。諸葛亮孔明の目指す処ーーそれは、名士階層の中でも、最も前衛的な志向・・・・謂わば、名士が求め得る最高の理想像を思い描いて居た事を意味している。

彼の眼は、遠く遙かな、

時代の先を見据えて居た・・・・・。

もう一つのエピソード・・・孟建(公威・汝南出身)が郷里を懐かしんで「北方へ帰ろうかなと思うんだが・・・・。」と相談した時、諸葛亮は、こうアドバイスしている。

「中原(華北)には士大夫(名士層が認知を獲得する直前の清流派官僚)が沢山居るよ。遊学先は、何も郷里にあるとは限ら無いだろうね。」

曹操陣営には、既に数多有能な人材が出揃っていて、行った処で、君の才能を十二分に発揮し得る場は狭いだろうよ・・・・の意である。

裴松之先生は・・・この言は飽くまで親友の為に助言した言であり孔明自身の為も有っての発言と解するのは言語道断、彼の才能を矮小化するものだ!と、大変立腹している。「孔明の才は、曹操の帷幕に在る者達に劣ると言うのか!」と、些か興奮気味である。が、筆者は、裴松之氏にドヤされるのを覚悟で、『必ずしも、そうでは無いんじゃないの?』 と、言いたい。やはり此のエピソードの中にも、諸葛亮孔明の冷静な情勢判断、彼が既に答えを出して居ればこそのニュアンスが含まれている・・・・と、解したい。

こうした遊学の日々に、自ずから終止符を打ち、〔答え〕を実現させる為、諸葛亮は今、荊州の州都・襄陽の北西8キロ、人里離れた【隆中】の山村に居を定めている。 亮、躬ズカラ隴畝ニ耕ス・・・・隴は壟と同義で、田中の高所を指すから、山の中で在る事が察せられる。この時諸葛亮孔明27歳。己のデビューの機会を窺っている

・・・だが彼は〔隆中〕にただ晴耕雨読して居た訳では無かった。この事は殆んど知られて居無いが、実は着々と己の「答え」の実現に向かい遠大とも謂うべき 人脈づくり に意を配っていたのである。其れは即ち、荊州内に於ける、〔政治力ネットワークの構築〕に外ならなかった! と、謂える程の広がりと、実際的な権力を伴うものであった。無論、その達成の為の根本条件は、諸葛亮自身の方に相手を納得させるだけの魅力(人間性や才能・そして将来性)が存在する事ではあった。が、その事は、彼が『臥龍』と命名された一件だけを観ても、十二分にクリアーされていた事が解る。

さて先ず、諸葛亮の人脈づくりは、荊州で最も有力(豊か)な

さて先ず、諸葛亮の人脈づくりは、荊州で最も有力(豊か)な

南部地域(勢力)に向けられた。その頂点には、荊州随一の軍閥で実力者の【蔡瑁】が居る。この蔡瑁こそが、己の政治ネットワークのキイ・パーソンである・・・・と、諸葛亮は観たに違い無い。何故なら、この『蔡瑁』こそは、荊州中央権力層の中に、既にして巨大ネットワークを築き上げている人物であったからである。かつて、着任早々の「劉表」を軍事的に掩護して以来の重鎮・『蔡瑁』には、2人の姉が居た。その1人は「劉表の妻」(後妻)となって「劉琮」を産み、その劉琮の妻も亦、蔡瑁の姪であった。そして、もう1人の姉は、南部最有力豪族の『黄 承彦』の妻となって居る・・・・と云う具合であったのである。其の蔡瑁の既存ネットワークを利用すべく諸葛亮は先ず

〔外濠〕を埋めたーー

彼の下の姉を、水鏡サロンのスポンサーであり、司馬徽自身が

兄事する广龍徳公の息子、学友でもある『广龍 山民』に嫁がせた。

これで、”鳳雛”と讃えられている学友の【广龍統】とも親戚の絆で結ばれる事になる。・・・・次には〔内濠〕を埋める。弟の諸葛均に、南部豪族で学友の『習禎』の妹を娶らせた。これで、肥沃な荊州南部の主だった有力者との繋がりが、ほぼ完成する。ーー仕上げは〔本丸〕に乗り込む。諸葛亮自身が”妻”を迎えたのである。迎えたのは、『蔡瑁』の姪(姉の娘)であった。つまり、前述の『黄 承彦』の娘を娶ったのである。尚、この”諸葛亮の嫁取り”については、『襄陽記』に、こんなエピソードが載せられている。

『黄承彦と云う人物は高邁にして爽快、開けっ広げな気性の持主でシ丐南の名士であった。諸葛亮に言うには、「君は妻を捜していると聞いているが、私に醜い娘が居る。赤毛で色黒の娘だが、才智の方は君とお似合いだと思うのじゃがのう~。どうかね?」と。 諸葛亮が承知したので、直ぐさま車に載せて娘を送り届けた。当時、人々の笑いの種となったが、郷里では、この為に諺を作り、「孔明の嫁選びを真似るでないぞ。まったく承彦の醜娘を貰う羽目となる!」と、言い合った。』 ーーダンディな孔明には才媛が似合う。で、無くば、いっそ全くの逆であるべきだ!平凡な器量では、甚だ味気無いではないか!・・・・孔明贔屓の後世の牽強付会であろう。(※それを補う為、彼女の才智面を強調して、自動ソバ打ち機を発明させているものすらある。孔明は、その原理を基にして、後年、木牛・流馬などの新兵器を発明した・・・ともなれば、もはや完全に講談の世界である。)

現代風に、彼女の『黄頭黒色』を解釈すればーー金髪混じりに小麦色の肌を持つ〔異国っぽい女性〕だったかも知れ無い。うがって想像を逞しくすれば・・・・《胡人》・ペルシア系の血を引く娘であったやも知れぬ。可能性は皆無では無い。曹昻や典韋を殺害した胡車児の例も在る。だが、まあ、『襄陽記』を受け容れる方の場合は、此の箇所も素直に、其のまま受け容れた方が無難ではありましょうナ。 --いずれにせよ・・・つまり諸葛亮は、とうとう、荊州の最中枢に迄縁戚関係を構築・アクセスして居たのである。

「广龍氏」・「習氏」・「黄氏」を通じて「蔡氏」、ついには「劉氏」にまで、その人的パイプラインは連結されて居たのであった!!

〔隆中〕の山村に潜む迄に、弱冠20余歳の諸葛亮は、

水鏡サロンの交友・名士人脈を活かして、実にこれだけの事を成し遂げて居たのだ・・・・無論、名士社会に於ける評価が、他に図抜けて居ればこそ成し得た事である。詰り、未だ全国区では無いが、彼に会った事のある社会の範囲に於いては、既に物凄い評価を受け、期待されていた事が判る。と同時に当時の社会(権力層)が、どれほど有力「名士」の参入を重要視していたかが浮かび上がって来る。

こぞって、名士界のプリンスと目される若者とのパイプを繋ごうとしている姿も見えて来る。

(※当然、劉表から出仕の要請が有ったとしても不可しくは無いのだが、史書には全く出ていない。生涯、仕官せず、世捨て人=逸民として生きた广龍徳公の例もあるからして、仮に要請が有ったとしても、ヤンワリと断ったのであろう事か?)

--もし、この 人脈形成・ネットワークづくり が・・・・

この若者の、将来の大戦略の一環であったとするなら・・・・

我々は、もはや「何をや謂わん!!」とするばかりである。

それにつけても、長い雌伏の日々の裡に、諸葛亮孔明が遂に見い出した〔答え〕とは、一体何だったのであろう・・・・!?

己の人生を捧げて已まぬ、その目標とは、

一体どの様なものであったのだろうか!?

ーーその答えはーー・・・・

《新しい国を建てる!!》・・・・その事であった。

【新たなる理想国家を

現出させる】 のだ・・・・!!

【第103節】 処女なる国 (孔明の理想) →へ