だん きん

『江東の虎』・・・・初代・「孫堅文台」に冠せられたこの諢名は、決して単なる比喩では無い。実際、孫堅の出身地である江東=「呉の地」には当時、本物のトラが数多く棲息して居たのである。そして、その地上最強の猛獣を狩る事は、此の地の男で在る限り、《何時かは成し遂げたい!》と、小さい頃から憧れる《男の勲章》であり続けていた。事実、昔から何人もの勇者が、逆にエジキにされて来ている土地柄なのだった。

だが、この命賭けの【虎狩り】・・・・人類が持つ狩猟本能を呼び醒まし、一度体験した者は病み憑きとなり、二度とは已められない強烈な魅惑の虜に成ってしまうらしい・・・・。

今日も亦、一人の若者が従者達を「勢子」にして、その男の嗜みに挑んでいた。歳は15。寧ろ華奢にすら見えるスッキリした長身で、贅肉ひとつ無い、未だ未だ是れから大人の体に鍛え上げられつつある、瑞々しい生命に溢れた若者であった。水辺には象の群れも見える。

「ーー爺、今日は是れ位にして置こうか。」

覇気の有る、よく通る声であった。

「はい若。どうも虎の奴め、恐れを為して出て来ませんな。」

「ハハハ、子供のトラでは狩る気にはなれん。」 その気になれば数頭の大鹿や仔虎とは出会ったが、この若者は本命以外には決して矢を放たなかった。だから今日も収穫はゼロだった。

緑したたる密林地帯を抜けてサバンナに出た。

「処で爺い、江東の虎の、その後の報せは、未だ届かぬか?」 狩り装束を外しながら、その若者は涼やかな視線を老僕に向けた。惚れ惚れする様な【周の若】であった。1つ1つの挙措に、匂い立つ如き凛呼とした若武者ぶりが漂っている。

《−−やはり、血は争えぬものじゃ・・・・》この、飛び切りの美青年

・・・・揚州随一の名門貴族『周氏』の御曹司である。

「周氏」は青年の従祖父(祖父の弟)の周景と、従父(その息子)の周忠とが、後漢王朝の最高位・三公の筆頭・軍事最高司令官たる《太尉》を勤めた名家であった。即ち、【呉の4姓】を上廻る、名門中の名門たる一族の若き当主である。

党錮の禁事件で、清流派士大夫の神と崇められたあの「陳蕃」や、登竜門の御本尊と成った「李膺」などを、その配下として薫育してさえいる、大名族の一粒種であったのだ。だが、名門貴族に有りがちな高慢チキで文弱な若者ではない。名士たる素養は全分野に渡りマスターするも、武門の家柄である事を第一の誇りとする、聡明で覇気に溢れる美丈夫であった。 男にも女にも、若い連中にも老人にも、誰からも好かれた。だから、女性からは『ステキな若様!』男性からも『頼もしい若!』と云う気持を込めた

【周郎】・・・・周の若様の美称で呼ばれている。

《最高に恵まれた生育環境で、理想的な人間形成が結実されれば、かくある人物が生まれるものか!!》・・・と、感嘆せざるを得無い様な、清々しくも人を惹きつけて已まぬ、温かく凛々しい、そしてノーブルな魅力が身に具わっている。これは決して褒め過ぎでは無い。史書のあちこちに記述されているのだ。そして其の、洗練されたスマートさは、接する全ての者に、えも謂われぬ心地よさを与え、《この人となら、何時でも、何時迄も一緒に居たい!》 と、思わせる・・・・。

「いやはや、周の若には、本物のトラより、そちらの虎の方が、余っ程ご執心の様であられますな。」

「うん。何と言っても、此の地が産んだ不世出の英雄じゃ!男子たる者、あの人の様に在りたいではないか!」

〔江東の虎・孫堅文台〕を語る時、この若者の瞳には言い知れぬ畏敬の念が込められ、同時に又強い憧憬が輝いていた。

「まこと、今回の戦さぶり、我ら呉の者達の心意気を天下に示して見せて呉れましたな〜。」

「私も、自分の事の様に嬉しい。何とも誇らしくてならぬ。真っ直ぐで、気持よいではないか。真の男じゃ!」

「もはや、一族の者の如き喜び様で御座いますな!」

「ウム是非に会うて近づきに成りたい御仁だと思っておる」

「孫堅どのは今、逆賊・董卓を攻め上げて遥か北の洛陽の地に在りますが、その子息の若虎になら、直ぐにでも会えましょうぞ。長男の其の若者、父親以上の英傑と、専らの噂に御座います。既にして、その側には何百人もの人士が食客として出入りし、その英邁闊達さと豪放磊落さとで、彼等の心をしっかりと掴んで居りますとか・・・・。」

「ほう!孫堅どのの嫡男・・・・名は何と?」

「孫策、字は伯符・・・・周の若と同い歳に御座いまする。」 「 何!私と同じ歳なのか!!」

その事実を聴いた瞬間、この周郎の青い体の芯に、稲妻が走った!理屈では無い。熱い何かが、彼の全身を捕えていた。其れは正に、この美周郎こと【周瑜公瑾しゅうゆこうきん】が

〔己の天〕を感じ取った瞬間であった。

同じ地に同じ年に生まれ、同じ15で在りながら、既にして豪の者達幾百人を束ね、然も父親の「江東の虎」を凌ぐとは・・・・・

同じ地に同じ年に生まれ、同じ15で在りながら、既にして豪の者達幾百人を束ね、然も父親の「江東の虎」を凌ぐとは・・・・・

「会いたい!我が友として、付き合うてみたい!」 迸る様な熱き思い・・・・爺いと呼ばれる老僕の眼が、花の様に優しくなって、そして答えた。

「是非にお会い召されよ。きっと、あちら様も、そう思われるでしょうぞ。」 「そうだと嬉しいがな。」

「・・・・実は此の爺い、密かにこの日の来るのを待ち望んで居り申した。」 「それは、誠か?」

「はい。長く周のお家に御厚恩を賜り続けて来た私めが、心の底で願っていた事ーーそれは・・・・若が武門の名家として、再び世に出てゆかれる姿を見る事、唯それだけで御座いました。父君と母上を早く亡くされたにも拘らず、周の若は、この爺いめが自慢しても自慢しきれぬ様な、素晴らしい人間に成長して下されました。ただ、惜しむらくは今、この周家には部曲(私兵集団)すら持たず、武門の誉れを飾る下地さえ無いのが実情・・・・その資力も実力も在りながらと、無念の思いの、この幾星霜で御座いました・・・。」

「うん。私も、そなたの並々ならぬ献身ぶりには、常に心から感謝して居る。」

「−−呉の地は、若者達の国です!その様に、この爺には思えます。そして又この爺には、周瑜公瑾と孫策伯符の若きお2人が出会った時、何か途轍も無く巨きなものが出来あがるような予感がするので御座います。この年寄りには叶わ無かった、壮大な男の夢が、見ゆる思いが致すので御座います・・・・。」

「−−壮大な男の夢・・・・か!!」 彼方を見詰める周瑜公瑾の頬に、サッと朱の色が挿した。

「・・・・爺、その夢、この私が貰うぞ!!

いつか現実にして見せてやろう!」

《もし〔歴史の創造主〕が、此のお方を孫堅どのと同時期に産んでいたなら、間違う事無く、此のお方が国の主に成って居たであろうか・・・・?》

さて、その15歳・『周の若』−−若いが故に純真で、家柄の差などと云うものには何の関心も無く、ひたすら強い者・強烈に輝く者に憧れて居た。加冠(元服・成人式)を済ませたばかりの、多感な若者には世の既成のしがらみなど無関係。又、そんな事を気にし意識する必要すら無い、出自の高貴さであった。

さて、その15歳・『周の若』−−若いが故に純真で、家柄の差などと云うものには何の関心も無く、ひたすら強い者・強烈に輝く者に憧れて居た。加冠(元服・成人式)を済ませたばかりの、多感な若者には世の既成のしがらみなど無関係。又、そんな事を気にし意識する必要すら無い、出自の高貴さであった。

覇気に満ち、グイグイと真一文字に突き進む同郷の「孫堅の生き様」に深い共感を覚える。取り澄ました処の無い、在りの儘の姿で、ダイナミックに行動する新興「孫氏」の在り様が、堪らなく好ましい。遥か離れた江東の地から、地元の英雄の一挙手一投足をじっと見守り、我が事の様に闊目して居た。名門ではあるが、今は武力も微弱な「周氏」に較べれば、名こそ低いが、天下を向こうに廻して眼一杯躍動奮戦する彼等を、羨ましくさえ思って居る。

(※父の周異は洛陽県令であったが、これから出世街道を驀進する直前に、幼い周瑜を残し他界。そのまま「周家」の家門は空白になっていた。)

《俺もああ成りたい!天下相手に暴れてみたい・・・・!》

万余の将兵を率いて、この大陸を縦横無尽に駆け巡ってみたいと思う。《親づきたい。この眼で直に会ってみたい。同じ仲間と成って親しくなりたい!》・・・・こうした思いが、沸々と体中に湧き上がっていた。初めは噂を耳にするだけで喜悦していたが、何時しか自分の方から情報を求めるように成っていた。そして知れば知る程に孫堅文台の生き様覇気の強烈さ、その勇猛さに心を惹きつけられて来ていた。ーーとは言え、孫堅とは世代が違う。同じなのは彼の子供達、特に長男の『孫策』は、自分と同じ生まれ歳だと聴かされた。父親の孫堅に優るとも劣らず、自分と同じ歳なのに、人望既に厚く、その周囲は常に、青嵐の志を抱く若者達で溢れ返っていると聴く。又、その豪胆さ、天下を睥睨する覇気においては、父親以上であるとも言う・・・・そうなるともう、この熱血の貴公子、矢も楯も堪らない。ジッとしては居られなくなったそして、とうとう、此方から会いに出かける決心をするのであった

〈ーー我が生涯の友を得る・・・・!!〉

ここにこそ、社会的身分の差など全く気にしない、新しい時代の、能動的な若者の姿が在った。色眼鏡で貴族然と構えている「呉の4姓」とは異なる、ヤングジェネレーション・・・・本物志向・現実直視・現状打破に燃える、青く新鮮な魂の叫びが在った。

周の若は、自邸の在る舒県 (長江下流の北岸)から200キロも北の寿春へと旅立ってゆく。この時孫堅の家族は、本籍の呉=

江南ではなく、この寿春に居住していたのだ。《これは俺のデビューだ!!》 と、「周郎」は深く自分に位置づけていた。だから、この旅立ちに際して周瑜は、己に相応しい、独自の衣装を仕立てさせた。

江南ではなく、この寿春に居住していたのだ。《これは俺のデビューだ!!》 と、「周郎」は深く自分に位置づけていた。だから、この旅立ちに際して周瑜は、己に相応しい、独自の衣装を仕立てさせた。

−−周瑜公瑾ここに在り!いつの時代も若者は、(奇抜な)ファッションに自己アピール(自己顕示・差別化)を込めるものだ。

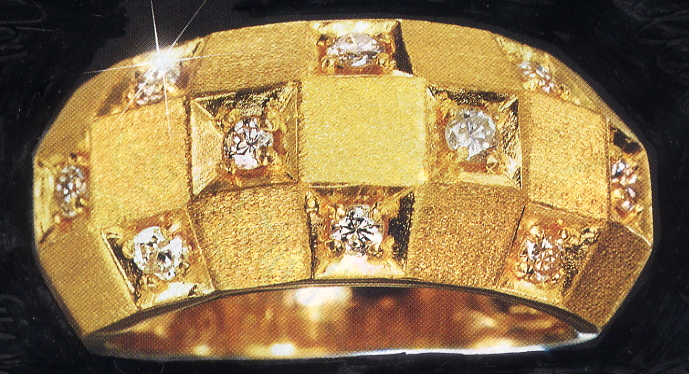

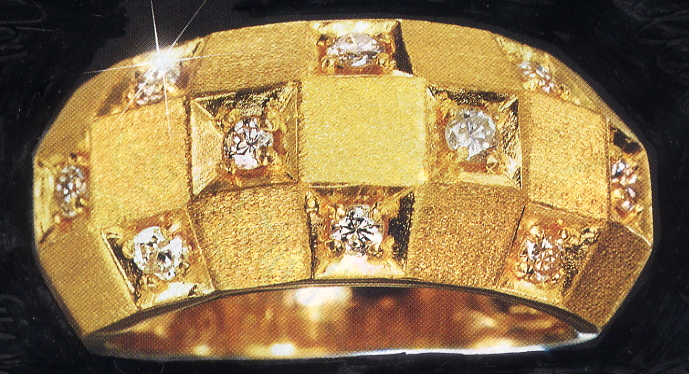

周瑜は【紅】と【白】と、そして【碧】を好んだ。それも中間色ではない。純度100パーセントの深い色を愛した。「紅」は外=公、「碧」は内=私、そしてその両者を繋ぐのが「純白」であった。

赤はマントである。ーー白は愛馬。

ーー青は在宅用の鶴裳綸巾・・・・・

(

【鶴裳綸巾と羽毛扇】は・・・実は、この周瑜公瑾のオリジナル衣装なのである!「演義」はそれを孔明のものにすり替え・パクッているのである。史書の記述に有るのは周瑜の方だけであり、孔明にはファッションについての記述は一切無い。)

だから今、純白な愛馬上に在る周瑜の出で立ちは、

『赤いマント』 に、黄金誂えの冠帽 (兜)である。

これは貴公子たる〔美周郎〕にのみ許される軍装となる普通なら派手に過ぎて、イヤミに成る様な強烈な色彩も、この若者に限っては、却ってその凛々しい面立と、内なる誇り高さを引き立てるからであった・・・・その愛用のマントは・・・・裏も表も、ただ不変なひたすら燃え立つ炎の如き赤!!

但し、表側はノーブルなビロードの 深紅。

そして内なる裏側は、眼の醒める様な 紅蓮。

それが風を切って、白馬に映える。少しも気障ではなく、全くよく似合う。そしてこの〔赤いマント〕こそは・・・・この周瑜公瑾と云う男の存在と心意気を世に示す颯爽たる生涯のブランドと成っていく。

今、周瑜がゆく。白馬になびく赤いマントが、生涯の友を求めて、時代の風を切って疾駆する。周の爺が唯一騎、伴をする。

寿春の手前数キロ地点・・・春爛漫をを背景に長い橋の向こうに数十頭の騎馬武者が、一糸乱れず整列していた。連絡を受けた【孫策】が、親衛の者達を率いて、わざわざ第一正装で此処まで迎えに出ていたのであった。その馬群中央には〔孫〕の軍旗が高々と掲げられている。遠目にも、それが目指す相手である事は、互いに直ぐ判った。赤いマントと白い駿馬のコントラストが、次第に大きく成り、それが、森影を走って来る若武者である事が確認できた。従者は一騎のみ。「歓迎の旗を掲げよ!」これも亦、素晴らしく美丈夫で雄々しい(姿顔美ワシ)若者が弾む様な明るい声で叫んだ。〔孫〕の軍旗に並んで〔周〕のロゴ旗が挙げられた。「−−若、あれを!」 「おお、やって呉れるではないか!」・・・するや橋の向こうから黒毛が唯一騎、猛烈な勢いで飛び出して来た。抑えきれぬ衝動が、火山の如くに噴き出した速さであった。みると、此方からも一騎、飛び切りの全速力で白馬が向かっていく・・・・。

寿春の手前数キロ地点・・・春爛漫をを背景に長い橋の向こうに数十頭の騎馬武者が、一糸乱れず整列していた。連絡を受けた【孫策】が、親衛の者達を率いて、わざわざ第一正装で此処まで迎えに出ていたのであった。その馬群中央には〔孫〕の軍旗が高々と掲げられている。遠目にも、それが目指す相手である事は、互いに直ぐ判った。赤いマントと白い駿馬のコントラストが、次第に大きく成り、それが、森影を走って来る若武者である事が確認できた。従者は一騎のみ。「歓迎の旗を掲げよ!」これも亦、素晴らしく美丈夫で雄々しい(姿顔美ワシ)若者が弾む様な明るい声で叫んだ。〔孫〕の軍旗に並んで〔周〕のロゴ旗が挙げられた。「−−若、あれを!」 「おお、やって呉れるではないか!」・・・するや橋の向こうから黒毛が唯一騎、猛烈な勢いで飛び出して来た。抑えきれぬ衝動が、火山の如くに噴き出した速さであった。みると、此方からも一騎、飛び切りの全速力で白馬が向かっていく・・・・。

「おーい!」 「おーい!」 互いが一度だけ、大きく手を翳して叫び合った。が、若い2匹の暴れ駒は、構わずそのまま大接近していく・・・と、ついに2つの馬影が左右から、一瞬、重なった。しかし勢いの余りに止まり切れず、橋の中央で2頭が擦れ違い様に棹立った。歓喜の躍動だった。「やあ!!」「おお!!」

転瞬、二人ともがヒラリと馬を飛び降りるや、互いに駆け寄り、ガッキリ手を握り合っていた。二人が同時に相手の眼を見詰めた。全てが決まる一瞬だった・・・・。

感嘆した。互いが相手の魅惑に吸い寄せられた。・・・そしてニコリと破顔した。何とも清清しく綺麗な笑顔だった。顔付としてではない。互いにワクワクと待ち望んでいた、内奥から湧き出た、芯からの笑顔だから美しかった。存在と存在が、認め合って居た。

「よくぞ来て呉れた!」心底明るく、気持よい男同志だった 「こっちこそ、会いたかった!」此の際、言葉など問題では無かった。大きな度量と広い器同士だからこそ、一瞬にして成り立つ男の物語りであった・・・・此の世には往々にして理屈では語り切れない、人と人との出会いが在る。「縁結」とも言う。

橋の真ん中で、若い血潮がガッシリ抱き合い、肩を叩き合った。

《これこそ、俺の友だ!!》互いが打算無しに信じ合える、純粋で穢れ無き15歳同士だった。

「俺は、我が生涯の友として、君を迎えたい!」

「私もそう信じて、君と付き合いたい!」

人として生まれたからには、その一生の中で少なくとも一度は、こう云う相手に出会いたいものである。

ーー意気投合ス。そして・・・・是れが全ての始まりであった。15歳同士、男同士、人間同士、英雄同士を一つにさせた、この〔意識された出会い〕以来、もはや誰も断つ事の出来ぬ、

【周瑜公瑾】 と 【孫策伯符】の固い絆の日々が始まろうとしていた。

『忽チ二人ハ相手ヲ認メ合ッテ友情ヲ結ビ、二人ノ友情ノ堅サハ 金属ヲモ 断チ切ル バカリデ アッタ。』ーー「江表伝」ーー

※『易』繋辞伝中に《二人、同心なれば、其の利きこと金ヲモ断ツと、ある。即ち、【断鉄だんきんの友】の由来である。

寝食を共にし、山野を一緒に駆け巡り、虎狩りに明け暮れる愉快な日々は、アッと云う間に過ぎ去っていく。若大将(孫策)の兄弟分と云う事と、大名門の御曹司と云う事で、この「御客人」に対しては無骨な一同、皆一目置いて、それなりに結構気を使って呉れて居るようだ。楽しくて堪らない。皆、活き活きとして、生命力に溢れている。 〈それにしても、大したものだ!〉と思う。此処に居る荒くれ者達はみな若くはあったが、それでも15歳の孫策よりは年上であり、中には父親以上の歳の者も居た。 にも拘らず、謂わば最年少のこの男が、猛者揃いのこの集団を統率して居る。それとなく気を遣いながらも統領たる一線だけはビシッと確保し、慕われる事に拠って頂点に立って居る。よく動いてよく語らいジョークを飛ばしつつ、よく聴いた。兎に角、疲れを知らず常に明るい。

寝食を共にし、山野を一緒に駆け巡り、虎狩りに明け暮れる愉快な日々は、アッと云う間に過ぎ去っていく。若大将(孫策)の兄弟分と云う事と、大名門の御曹司と云う事で、この「御客人」に対しては無骨な一同、皆一目置いて、それなりに結構気を使って呉れて居るようだ。楽しくて堪らない。皆、活き活きとして、生命力に溢れている。 〈それにしても、大したものだ!〉と思う。此処に居る荒くれ者達はみな若くはあったが、それでも15歳の孫策よりは年上であり、中には父親以上の歳の者も居た。 にも拘らず、謂わば最年少のこの男が、猛者揃いのこの集団を統率して居る。それとなく気を遣いながらも統領たる一線だけはビシッと確保し、慕われる事に拠って頂点に立って居る。よく動いてよく語らいジョークを飛ばしつつ、よく聴いた。兎に角、疲れを知らず常に明るい。

『 策、人為 姿顔美シク、笑語ヲ好ミ、

性 闊達 聴受。 人ヲ用イルニ善シ。』 「大したものだ!」 今度は口に出して言った。

「アハハh、それは買い被りと云うものさ。」 と笑い飛ばした。

「この者達の多くは俺にではなく、オヤジ(孫堅)の家臣たらんとして集まって居るんだよ。残念ながら、俺の力ではない。飽くまでオヤジのお蔭さ。」 「いや、それでも矢張、大したものだよ!」

周瑜は屈託無く感心して見せた。

「なあ〜に、お前の方こそ大したものだと、俺は思う。」

もうすっかり、〔オレとオマエの仲〕に成っていた。

「此処に居る者達は皆、むさ苦しい連中ばかりで、普通ならお前となど口もきけん様な身分の者達ばっかりだ。それなのに嫌な顔ひとつ見せず、極く自然に、当たり前の様に振る舞える・・・・お前の様な人間は、初めてだよ。」

武力一辺倒の、彼等の如き私兵集団は、最下層のゴロツキ・ヤクザ者と蔑まれる時代状況であった。

「だから、特に年嵩の者達など感激してしまって、すっかりお前のファンに成ってしまったようだ。僅か3・4日で荒くれどもの心を掴むなど、全く大したものさ・・・・!」

付き合えば付き合う程、互いの凄さ・素晴らしさが見えて来る。

はるばる山河を越えて会いに来た甲斐は、十二分にあった。本当に来てよかったと思う。・・・・だが、別れの日は二人を待たず、アッと云う間に訪れて来た。未だ未だ語り尽くせない。未だとても共に同じ日々を過ごした・・・とは言い難い、短い時間であった。

「おい伯符、何も言わずに、俺の頼みを聴いてくれ・・・・。」

明日出立と云う日、周瑜が友に言った。

「うん、何なりと言ってくれ。」 「俺はこのまま、お前と別れるのが辛い。もっとズッと一緒に過ごしたいのだ!」

「それは俺とて同じ気持だ・・・・。」

「よかった!では、俺と一緒に来てくれ!」 「−−・・・??」

「お前は、此処に居る一族全てを引き連れて、舒に在る我が家を使ってくれ。そしたらズ〜ッと一緒に居られるではないか!」

孫一族とその部曲を丸ごと、自邸で面倒みようと云う提案であった!!流石に大名門の御曹司、若き当主である。スケールが違う。大らかでみみっちくない。これ位の事なら己の一存で決められるのだ。名門豪族の、地方における経済力の為せる業でもある。 周瑜はこの寿春訪問中、常に意外な感に打たれていた。

「質素」と云うより「不如意」に近い。その暮らしぶり、特に居住環境に至っては、《我が江東の虎一族に相応しくない!》 と不満であった。質実剛健は孫策になら当て嵌まろうが、その母や女達・彼の幼い弟・妹達には手狭で、むしろ劣悪とさえ観えた。

孫策も苦しいのだ。余計な忖度は一切無し!ただスパッとそのまま提案し、スキッとそのまま受け容れて貰えばよい。只それだけの事なのだ。−−喜びも苦しみも全て共に分かち合う・・・それが共、即ち「友」なのだと思う。

「頼む、是非に、そうして呉れ!」

その友の言葉の中に、孫策は全てを悟り、周瑜公瑾と云う漢の誠を識った。有難かった。

「−−・・・!!」だが流石に、己のこの深い気持を言の葉に表わす事は、孫策伯符にも咄嗟には出来無かった。眼と眼とだけが交り合い、心と心とだけが通じあった。そしてどちらからともなく頷き合うと、互いが差し伸べた友の手を痛い程に握り合っていたーーかくて『孫策』は、その母・弟妹・その一族、更には配下の兵士達(部曲)までの全てを引き連れ、寿春の街を発った。向かうは友の待つ、南の舒県。元々「孫家」の本貫地(本籍地)は、長江南岸の「江東」である。寿春よりは、周家の在る舒の方が遥かに近い。南へ200キロ、『周瑜』は一足先に帰宅し、その受け入れ準備を整えていた。

思えば、この周瑜との邂逅・一体化は、【孫氏3代】にとって、もう是れ以上は望みようもない大幸運であった。

思えば、この周瑜との邂逅・一体化は、【孫氏3代】にとって、もう是れ以上は望みようもない大幸運であった。実に、この2人の出会いこそ、【呉の国誕生】に直結する、極めて重大な〔歴史的巡り会い〕となる・・・・のだった。本貫地に近づき、一族の安全性がより高まった、と云うのではない。又、経済的に助かる、と云うだけでも無かった。最も重大であるのは・・・・新興勢力たる孫一族が、揚州随一の大名族と〔対等に観られる可能性〕に通じたからであった。それは、成り上がり者が、社会的認知を得る為の、大きな足掛かりを掴んだ事を意味する。「武勇のみの一族」として、自力ではどうする事も出来無かった、社会的地位の障壁(蔑視)を乗り越え、「名士階級」から認知を受け得る位置へと浮上するキッカケを獲得した、と云う事であったのだ。

初代『孫堅』では、その武勇を以ってしても、ついにブチ破れ無かった厚い壁・・・・つまり、軍人(武士)階層の負い目が解消され、可能性としては、名士層への参入が期待できる地位に迄、一挙に押し上げられた事を意味するのだった。ーー言い替えれば・・・・自派勢力に、幕僚たる名士達が参画し、いつの日にか〔政権〕を形成する〔希望〕が生まれたのだ。それはもしかしたら・・・【国家】として発進する為の、武と文=軍事と政治の合体を意味している・・・・かも知れ無いのであった!!

一方、『周氏』 にとっても、是れとは全く逆の意味で、同じ事が言えるのだった。−−だが、このような見方、考察的な観測は、「結果論」と言うべきものである。今は只、共に、意気天を突く様な純真無垢な、若い友情の結合だった。先ず、互いの心ありき!2人の若者は、一切の打算抜きに唯ひたすら心と心の絆を固め、気がつけば結果として、そう成っていく・・・・と、謂う方が、より真実に近いであろう。15歳は何時の世であれ矢張り15歳である。純粋な年頃である。純真な裸の青年同士が、互いに魅惑され合った、友情からの出発だった。世を動かすのは、矢張り、人と人との心の結び着きなのであろう・・・・。

周の爺が、出迎えにやって来ていた。何と、舒の手前数十キロのこんな所まで早々と気を遣っての歓迎であった。

周の爺が、出迎えにやって来ていた。何と、舒の手前数十キロのこんな所まで早々と気を遣っての歓迎であった。

「多少なれとも御母堂様のお疲れが和らげばとの、周の若からの心遣いに御座ります。どうぞ、お使い下されませ。」

供されたのは、呉夫人専用に仕立てられた、幌と窓の付いた4頭立ての車駕であった。ゆったりとして、寝台まで備えた特別仕立であった。更に側室や子供達用にも、夫れ夫れ2頭立の車駕が用意されていた。 「お召し替えも御用意させて戴きました。」

呉夫人専用車の中には、着替え用のドレスは勿論その他の化粧道具やアクセサリー・靴・香水に至る迄、レディとしての登場にそぐわしい「女の嗜み」の品一切が備えられていた。

「−−んまあ・・・・!公瑾どのって云うお人は・・・・!!」

呉夫人はすっかり感激してしまっていた。竹筒の一輪挿しには、蘭の花まで添えられている。

「我が主は、『息子が母親にする当然の心掛けだ』と、おっしゃられて居りました。」

呉夫人の嬉しそうな顔を見て、爺も些か鼻が高かった。

「ほんに、心映えの優しい、深い方・・・・ねえ伯符、実の子でさえここまで出来るものでは有りませんわよね。有難い事です。」

「まこと良き友、良き兄弟に巡り会えたと私も感謝して居ります。」

「大切にしなければ、天罰が当りますよ。」

周瑜の自邸は広大であった。いざと云う時には一軍が駐屯するにも対応し得る、さすが太尉すじの屋敷構えであった。

周瑜の自邸は広大であった。いざと云う時には一軍が駐屯するにも対応し得る、さすが太尉すじの屋敷構えであった。未使用の館が幾つも在った。その大門の前に、当主たる【周瑜公瑾】は立って居た。先だっての美々しい、赤いマントに黄金の兜姿では無かった。

−−純白の鶴裳に倫巾・・・・あの燃える様な紅ではなく、白の中に一点の碧・・・・清雅であった。静かに深い、もう一人の周瑜が居た。唇に紅を差せば美少女と見違う程の、端麗さであった。英傑でありながら、ハッと息を呑む様な美しさが匂う。手にするは、これまた白の羽毛扇。

「よくぞ、おいで下さいました。長の道中さぞやお疲れで御座いましたでしょう。無事お着きになられましたからには、今日只今から、この家の当主はお母上で御座います。どうぞ御自宅だと思われて、いついつ迄も存分にして下さりますように。」

「よくぞ、おいで下さいました。長の道中さぞやお疲れで御座いましたでしょう。無事お着きになられましたからには、今日只今から、この家の当主はお母上で御座います。どうぞ御自宅だと思われて、いついつ迄も存分にして下さりますように。」

孫策と熱い抱擁を交わすと、周瑜は直ちに呉夫人を表敬したのだった。「私めは、只今この時を以って、伯符同様、母上の子で御座います。何事も我が子と思われてお申し下されば、この上なき光栄と存じ居ります。」 −−そして其の言葉通り・・・・

『周瑜ハ今マデ自分ガ使ッテイタ、道路ニ面シテ南向キノ、最モ陽当リノ良イ居住区域ヲ、ソックリ其ノ儘、呉夫人ヤ孫策一族ノ為ニ引キ渡シタ。ソシテ自分ハ煩雑サモ厭ワズ、離レノ別邸ニ移リ住ンダ』・・・・のであった。

「但、何分にも男ばかりで暮らして参りました故、ゆき届かぬ事も多かろうと思います。その折には遠慮無う、この周の爺めにお申しつけて下さい。なかなかに気の効いた善き男に御座りまする」

「−−美き哉、嬉しき哉、有難き哉!!何と御礼を申し上げてよいやら、見当も着きませぬ。夫・孫堅文台に成り代わり、孫家を代表して、心から厚く感謝いたします・・・・。」

「もはや今日から、我が周の若は、伯符さまとは御兄弟。お方様とは親と子に成られましたな。きっと破虜将軍の大殿様も、これを知れば、お喜びになられるは必定。立派な男児が一人増えたので御座いますからな!」

「そうですね。・・・・伯符よ、聴けば、そなたの方が生まれた月が一ヶ月だけ早いとか。伯符が兄、公瑾どのは弟と云う事ですね。」

「はい。のちほど正式に、母上の前で【兄弟の契り】を交わしとう御座います故、宜しく神様にお伝え下さい。よいか、公瑾?」

「うん。嬉しいぞ伯符。これで俺も〔江東の虎〕一族だ!・・・・処で母上、その公瑾どのはやめて下され。伯符と同じように、公瑾とお呼びくださいますように。」

「おや、そうですわね。では公瑾、母として改めて、今度の親孝行に、心から礼を申しますぞえ・・・・!」

「ハハッ、有難き幸せに御座います!」「−−出来ましたな!お方様・・・・。」「・・・・美事、出来ましたわね・・・・!」

周瑜公瑾と孫策伯符の2人は、この誓いを実践した。この後の日々、再び別れが訪れる迄の間、両者の友情は暮らしの隅から隅までを、全き意味において同等に徹したのである。モシ不足シタ物ガ出タ場合ニハ、互イニ融通シ合イ、文字通り寝食・行動の全てを共に過ごすと云う、ちっとやそっとでは真似の出来ぬ、本物の兄弟以上に、深く親しい時間を共有するのであった。 「呉夫人」を己の実母として等しく尊崇し合った。

二人ハ毎日連レ添ッテ御機嫌伺イニ出向イタ。

この行為は・・・2人の厳粛で共通な精神活動に外ならなかった。御機嫌伺いとは〔拝謁〕である。その母親を同じくし、共に崇めると云う行為は、何事にも勝る、2人だけの強固な精神的結合を確認し合う事なのでもあったのだ。

「河姆渡文明」の流れを汲む〔東呉の地〕では、「仰韶文明」の中原諸国とは異なり、女性の地位は高く保たれていた。とりわけ母親と成った女性の存在は、今でも神的崇拝の対象として、殊のほか重い存在であり続けていた。 母親は〔巫女〕的霊媒者として、神聖な女神・又はその代理人・・・・と、見做されて居るのだった。

その唯一絶対の同一神を共有し、拝謁する日々の積み重ねこそ、物心両面の深き絆・固き結合を培っていく。即ち、

堅い金属をも断ち切らんばかりの熱き人間関係

・・・・【断鉄の友情】が、此処に生まれてゆくのであった・・・・!!そして又、見逃してならぬのは、それに勝るとも劣らぬ、美しき【母と子の絆】が、スタートするのでもあった・・・・。

ーーだが、この直後・・・・歴史の冷厳は、

孫策と呉夫人を、そしてその友・周瑜をも悲痛の淵へと誘う。

過酷な忍耐の日々と、それを乗り越えてゆく

友情の真価が問われるのである・・・・

【第63節】 巨大彗星 突如にして消ゆ→へ