「長阪坡」とは、長いだらだら坂の意である。その坂を登り切った所に橋が架かっている。この長阪橋の上で今、新たな豪傑伝説が生まれようとしていた・・・・守るは、勇 三軍ニ冠トシテ将為リ 雄壮威猛ニシテ、万人ノ敵ト称サル【張飛益徳】とその麾下の騎兵ただ20騎。ーー来た、来た。丸で黒山の如き大軍団である。橋の上から見下ろせば、少し畝った長い坂道全体が、ビッシリ人馬で覆い尽くされ波打っていた。大津波が下から坂を巻き上がって来る如くであった。 「ほう、こりゃ又、豪勢だな。」丸で人ごとみたいな張飛の感想である。既に腹が据わって居るから、全く意に介さない。是れ迄も殿軍として大乱戦し、何はともあれ劉備本隊を、無事ここまで守って来ていた。それだけでも十分、張飛の男は上がっている。

ーー単に橋を落としただけでは、敵は追撃を止めぬかも知れぬ。さほど川幅は広く無いのだ。此処は一番、事前にビビ゙らせて措くに限る。男・張飛、一世一代の見せ処である。

工兵に命じ、駆け戻ったら直ぐに橋ゲタを引き倒し、崩れ落ちるよう手配済みであった・・・・。

ついに、敵の先頭が橋の向こう側に現われた!!

橋を挟んだ此方側、中国1の大声の持主が、一世一代の大音声を発した。人間が、たった独りで、是れ程の爆裂音を轟かすとは信じられぬ。雷が落ちて地を裂いた如き大音量であった。

「其処で止まれ~~ィ!」

知っている味方の20騎でさえ、ついビクン!とした。まして初めて聞いた敵兵は肝を潰された。講談では、実際に1人がショック死した事になる程の怒鳴り声であった。反動で、敵がシ~ンと成った錯覚が起きる。ーーと・・・・小脇に”蛇矛”を引っ提げた張飛だけが、ポコポコと愛馬を橋の中央に進めていく。独り散策を楽しむかの如き、悠然たる在り様である。一瞬、敵味方ともが魅入られる様な、主役の登場であった。

「我こそは張飛益徳な~り!主命により、奸賊は1人たりとも此の橋を渡らせ申さ~ず!死にたい者は掛かって参れ~~!!」

名乗るや張飛、突如、馬腹を蹴った。

「続け~!」命知らずの20騎が、これに遅れず猛ダッシュした。大喝一番、蛇矛を振り上げ、全速力で斬り込む。破茶目茶な行為である。相手は5千騎、然も最精鋭の虎豹騎である。だが一瞬その気魄に圧された5千騎が、悉く後ずさった。と、張飛は又、意表を突いた。敵の手前でピタリと止まったのだ。

《フウ、驚かせやがって・・・・!》

不審な動きに釣られ、敵軍も一瞬ためらって動きを封じられた。

「ガハハハハ・・・・!」 破顔一笑、高笑いしつつ、張飛は其の前へ悠悠と唯1騎、更に駒を進める。転瞬、張飛が吼えた。鎧袖一触、蛇矛が一閃するや、先頭の敵3人が悲鳴を上げた。我に返った敵が、押し包まんと動き出す。

〔長阪橋の死闘〕の幕開けであった。待機していた20騎も

ワッとばかりに突撃を敢行する。日頃から目茶苦茶に鍛え上げられている猛者達ばかりである。こちらも強い。地形的には、断然張飛側に打って付けであった。橋に通ずる道筋の為、瓢(ひょうたん)の口の如く、急に狭く成っている。たとえ5千騎あろうとも、最前線は10騎ばかりで道幅一杯となる。後方の大軍団は、指を咥えて見て居るしか無い

ワッとばかりに突撃を敢行する。日頃から目茶苦茶に鍛え上げられている猛者達ばかりである。こちらも強い。地形的には、断然張飛側に打って付けであった。橋に通ずる道筋の為、瓢(ひょうたん)の口の如く、急に狭く成っている。たとえ5千騎あろうとも、最前線は10騎ばかりで道幅一杯となる。後方の大軍団は、指を咥えて見て居るしか無い・・・・と成れば、張飛の独壇場である。

何と、大の男を蛇矛に串刺しし、宙空に跳ね飛ばして見せたのである。死体が空を飛んだ!それも続けて2人、3人がである。信じられぬ。が、現実に起きている。

「オラオラ、オラ~!どうしたア~!掛かって来んか~い!!」

右に1人、左に2人、踏ん込んでは更に1人・・・・張飛の膂力の凄まじさは、到底、人のものとは思え無い。

「田分け!臆すな、押し包んで討ち取ってしまえ!」

(※ タワケ・・・・とは、鎌倉時代の分割相続で”田を分けて”自滅して行った幕府の無為無能ぶりから生じた罵声の語源)

指示した本人が、次の瞬間には首だけと成っている。5千騎が、たった1人に押しまくられている。まとめて2・3人が絶命してゆく。雑兵相手では無いのにである。遣りたい放題、仕放題、傍若無人とは正に此の事か・・・・!?

〔長阪坡〕の名は、完全に張飛の為のものと成ってしまった。

停滞に業を煮やした【曹操】が、将兵を掻き分けて、前線視察に姿を見せた。

『曹公以江陵有軍実。恐先主據之。乃釋輜重軽軍到襄陽。聞先主已過。曹公将精騎五千急追之。一日一夜行三百餘里。及於當陽之長阪。』

『曹公(曹操)江陵に軍実(兵車・歩卒・兵器)有るを以って、先主(劉備)の

之に拠らんことを恐れ、乃ち輜重を釈て、軽軍もて襄陽に到る

先主已に過ぐと聞き曹公、精騎五千を将いて之を急追す。

一日一夜行くこと三百里。当陽の長阪にて及ぶ。』

《正史・先主(劉備)伝》

「何をモタついて居るんじゃ!!」

「・・・・あ、あれで御座います。」

「何だ、どうしたと云うのじゃ?」

言われて、前方の橋の上を見た曹操、愕然となった。

「--!!何じゃ、あいつは・・・・!?」

「張飛益徳で御座いまする!」

「・・・・化け物じゃな・・・・物の怪としか思えぬ奴じゃ・・・・!!」

「・・・・化け物じゃな・・・・物の怪としか思えぬ奴じゃ・・・・!!」今、手元には【許猪】も【張遼】も従えては居無かった。とても生け捕りに出来る様な相手では無さそうだ。

「ええい構わぬ。惜しいが射殺せ!弓だ、弓矢を浴びせて射倒してしまえ!」 「弓だ!射手は前へ出よ!」騒ぎ立てた時には既に遅し・・・暴れるだけ暴れると、20騎と張飛はサッと橋を駆け戻っていた。誰も追わない。空しく弓矢だけがバラバラと宙に鳴った。

ーー途端、ガラガラと橋桁が引き抜かれ、長阪橋は崩れ去った。

「さあ、望みとあらば此処まで来てみよ!張飛益徳、此処を死に場所と思い、思う様に蛇矛を振おうぞ!今からは本気じゃ。さあ、やって来い!」

・・・では、今迄は本気では無かったのか!?トンデモナイ怪物にぶち当ったものである。

「曹操様、南へ向かう敵影らしき砂煙が報告されました!敵の騎馬部隊と思われまする!」

「やっ!いかん。つい本筋を忘れる処であったワ!江陵じゃ!もう、こっちはよい。全軍、江陵へ急ぐぞ!!」

ーー実は、この南方の砂塵・・・・諸葛亮の囮作戦であった。何本もの太綱を、騎馬隊に引き廻させたのである。 1頭に3本ずつ、20騎ほどが街道上を駆け廻ると、濛々たる土埃が舞い上がる。

(無論、筆者の想像である)

なけなしの20騎ではあったが、この際、曹操に南下の目的を、思い出させなけらばならないのであった。

《今さら追った処で、劉備の奴はとうに遙かであろう。》

それが才能だとすれば、劉備は〔逃げの天才〕である。どうせ船を用いて自分だけでも漢水を渡ってしまうだろう。こっちに船は無し放って置いても高々2・3千。其れよりも江陵だ!そっちを焼かれでもしたら一大事である!

「ガハハハハ、見よ。奴等、退いてゆくワイ!」

この長阪坡の戦いに於いて、【張飛益徳】の武勇は、改めて天下に轟き渡る事と成ったのである・・・・!!

『表卒。曹公入荊州先主奔江南。曹公追之一日一夜。及於當陽之長阪。先主聞曹公卒至。棄妻子走。使飛将二十騎拒後。飛據水断橋。瞋目横矛曰。身是張益徳也。可來共決死。敵皆無敢近者。故遂得免。』

『表(劉表)卒し、曹公荊州に入り、先主(劉備)江南に奔る。曹公(曹操)之を追うこと一日一夜。

当陽の長阪に及ぶ。先主、曹公の卒かに至るを聞き、妻子を棄てて走る。

飛(張飛)をして二十騎を将いて拒後(殿軍)せ使む。飛、水に拠り橋を断ち、目を瞋らせ矛を横たえて曰く、身は是れ張益徳也。来たりて共に死を決す可し、と。敵みな敢えて近づく者無し。故に遂に免るるを得たり。』 《正史・張飛伝》

ーー以上、チト過剰描写になってしまったが、歴史の実相では・・・・「趙雲」は甘夫人と阿斗を警護しつつ同行し、無事責任を果したのであり、又「張飛」も、先ず橋を落としてから、向こう岸で大見栄を切った、と云う処であろう。それでは余りにも味気無いので、つい・・・・

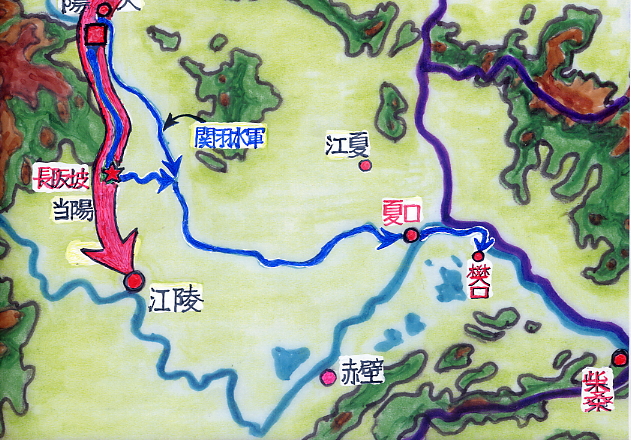

同時刻・・・長阪坡から東へ数里の地点に【劉備】は居た〔関羽水軍〕が待つ筈の「鐘祥」の漢津までは、あと僅かの距離である。”当陽”の手前で敵に追い付かれて以後、初めてホッと息をついて居た。【甘夫人】も合流していたが、周囲は殆んど文官と女性ばかりの小集団であった。諸葛亮・徐庶・麋竺・それに魯粛

同時刻・・・長阪坡から東へ数里の地点に【劉備】は居た〔関羽水軍〕が待つ筈の「鐘祥」の漢津までは、あと僅かの距離である。”当陽”の手前で敵に追い付かれて以後、初めてホッと息をついて居た。【甘夫人】も合流していたが、周囲は殆んど文官と女性ばかりの小集団であった。諸葛亮・徐庶・麋竺・それに魯粛護衛の兵は居るが、とても”軍”とは呼べぬ〔落人〕に過ぎ無かった。情け無い限りではあるが取り合えず命脈だけは保ったか?

・・・・やがて兵達が追い縋って来たが、歩兵ばかりで、頼りになる将の騎馬姿は無い。

「趙雲どのが見えられたぞ~!!」

「おお~!!」 やっと、部隊に安堵感が広まった。

「子龍よ、待って居ったぞ!」 劉備が走り寄って出迎えた。

「阿斗様は此処に・・・・。」

【趙雲】が、血まみれの戦袍の左肩を開くと、胸当ての中に【阿斗】がキョトンと顔を覗かせた。

趙雲から我が児を抱き取った劉備、父子対面でさぞかし感激すると思いきや・・・・一同がビックリする様な挙に及んだのである!

何と、阿斗を地面に放り投げたのである。

「この小僧め!」

「あっ!!」と一同が胆を冷やした。流石に父である劉備は、咄嗟に茂みの上に放り投げたのではあるが、阿斗はバウンドして土塗れとなった。趙雲も仰天したが、急いで阿斗を抱き上げた。

「この小童め!お前の為に、危うく私の大事な将軍を失う処であったワ!」 全身に手傷を負った趙雲の姿であった。肩に折れた矢すら刺さっている。

「勿体無き御言葉で御座います。」 流石の趙雲も、この主君の言動には感激して、ククッと咽を詰まらせた。

(※この場面設定は、演義の第42回の創作)

「・・・・奥方様は!?」

道中、片時も忘れ得ぬ懸念であった。

「--子龍どの!!」 走り寄る甘夫人。

「嗚呼、御無事であられましたか・・・・!」

「そなたの御蔭じゃ!阿斗も私も、そなたが戻って来て呉れなんだら、生きてこうして・・・・。」

甘夫人の眼からドッと涙が溢れ出していた。周囲の者達も、思わず涙ぐむ。

「力及ばず、糜夫人は御救い出気ませんでした。阿斗様を私に託されるや、みずから井戸に身を・・・・。」

「--嗚呼、全て、この儂の所為じゃ・・・・。この儂に力が無いばかりに、失わずともよい多くの命を失わせてしまった・・・・。」

幼い2人の娘も、敵の手に掛けられた。劉備は地面を叩いて、己の無力に慟哭するばかりであった・・・・。

「お~い!みんな~、無事かあ~?」

沈み切った場面に遠くからあの馬鹿デカイ元気声が響いて来た。

「あっ、張飛殿だ!張飛殿が帰って来ました!」

養子に迎えた「劉封」少年が、明るい声を上げてみせた。颯爽と、20騎の勇士を引き連れた【張飛】が駆けて来る。

「方々、御安堵めされよ!敵は全て退散致しましたぞ!!」

意気揚々たる張飛の鼻息に、初めて明るい歓声が湧き起った。

「ようやった張飛!ようやって呉れた!嗚呼、儂は何と心強い弟を持った事じゃ・・・。」

「な~に、是れも軍師殿の御蔭じゃわい。」

「さ、殿軍も張飛将軍も無事参られた。 急ぎ、関羽水軍の待つ

”漢津”へ発ちましょうぞ!」

【諸葛亮】は半ば其の責めを果し、打ち振る軍毛扇にも力が甦っている・・・・こうして、逃げ廻りながらも、人生最大のピンチを脱した劉備一行は、更に東進して、無事、関羽水軍との合流を果す事が出来るであろう。ーーだが・・・・その過程で、彼を信じて着いて来た10万以上の民衆の殆んどは傷付き、死に追いやられ、将兵も亦、その多くが命を落とす事になったのである。その事実を如何に観、どう評価するべきか・・・・。

『先主棄妻子與諸葛亮・張飛・趙雲等數十騎走。曹公大獲其人衆輜重。先主斜趣漢津。』

『先主、妻子を棄て諸葛亮・張飛・趙雲ら数十騎と走る。曹公大いに其の人衆(劉備に従った民衆)輜重を獲たり。

先主、斜に(逃げ廻りながら)漢津に趣く。』 ・・・・《正史・先主伝》

兵力わずか1千そこそこにまで落ち込んだ劉備一行は、やっとの思いで漢水(別名・シ正水)の岸辺に辿り着いた。長江の支流とは言え、この地点の川幅は、裕に2・3百メートルはある。これを渡り切ってしまいさえすれば・・・・・ 西岸を岸伝いに下流へゆくこと1・2刻、遂に「鐘祥の渡し」=漢津に着いた。

「おお~~!!」其処で一行が目にしたものは・・・・一瞬、己の眼を疑う様な光景であった。

漢津一面を埋め尽くす、大艦船群が出現したのだ!!その数、およそ数百艘ーー晩秋の川風に軍旗を翩翻とはためかせた、

関羽水軍の威容であった。其の兵力は、実に2万を呼号した!(※500艘×50人としても2万5千人となる)

「御命令通り、お迎えに参りましたぞ!」

青龍偃月刀を引っ提げ愛馬・赤兎にうち跨る美髯の巨将・・・・一同の前に颯爽と現われた【関羽雲長】の何と眩しい事か! 「頼もしいぜ、兄者!」

青龍偃月刀を引っ提げ愛馬・赤兎にうち跨る美髯の巨将・・・・一同の前に颯爽と現われた【関羽雲長】の何と眩しい事か! 「頼もしいぜ、兄者!」張飛も感動している。劉備は勿論、皆、眼に涙している。

《--助かった・・・・!!》 誰しもが「生還」を実感できるだけの水軍であった。そして体中に生きる力が蘇って来る様な大兵力であった。「鬨を挙げよう!」忽ちにして起こる水陸の声、声、声

・・・・是れこそ、掛け値無しの、劉備の”虎の子部隊”であった。

では、これだけの兵力と艦船が有りながら、なぜ諸葛亮は、主君に生死スレスレの危ない橋を渡らせたのか??逃げるだけなら最初から、スンナリと水軍で来れば善かったではないか。せめて家族だけでも乗せてやれば善かったのに・・・・??

ーーやはり【諸葛亮孔明】は、遠くを見詰めていたのである。

その理由の1つは、後を慕う10万を超える民の存在であった。人々を置き去りにすれば、肉体的生命は助かろうとも、政治的生命を失う事に成るのだ。他の君主達に傑れる、劉備最大の財産は人望である。それが彼を支えて来ている。失わせる訳には行かないのだ。

そして最大の理由は・・・・同盟相手への〔手土産〕を確保して措く事であった。近い将来、孫権をして劉備との同盟を決意させる為には、相手の最も欲する手土産ーーつまり軍事力が不可欠であった。いかに信義理想を説いたとて所詮同盟の本質は軍事力強化の1点に尽きる。こちらの手持が千や2千では話しにもならない。却って足手纏いと敬遠されるであろう。その結果、同盟不成立となれば、いずれ身の破滅と成ろう。同じリスクを背負うなら再生の原資だけは確保して置く・・・それがキイポイントであった。虎の子には手を着けず、最低ギリギリの兵力で凌ぎ切ったのである。更に「江夏」に行き、諸葛亮に傾倒している【劉琦】の軍も加われば、手土産は手土産だけに留まらず、主君の実力として重みを増し、独立性をも主張し得る事と成る・・・・

「是れは、宜しゅう御座いまするな!」

【魯粛】が破顔して諸葛亮を振り返った。彼も本質は解っている。2万余の軍事力を保有する事に拠り、同盟に現実味が出て来たのであった。頷き返す諸葛亮・・・・。

やがて、漢水の西岸に居る者全てを東岸へ渡し切った。

死地は脱したのである。

だが、そんな中、唯1騎・・・・皆とは訣別し、無念の形相に涙しつつ、正反対の西に向かって走り去ってゆく者が在った。【徐庶】である。

だが、そんな中、唯1騎・・・・皆とは訣別し、無念の形相に涙しつつ、正反対の西に向かって走り去ってゆく者が在った。【徐庶】である。『先主、樊に在り、之(劉琮の降伏)を聞き、其の衆を率えて南行す。亮、徐庶と並び従う。曹公の追う所と為る。破りて庶の母を獲たり。庶、先主に辞して其の心を指して曰く、本欲與将軍共図王覇之業者以此方寸之地也。今已失老母。方寸乱矣。無益於事。請従此別「本 将軍と共に王覇の業を図らんと欲せしは、此の方寸の地(胸中の心)あるを以って也。今已に老母を失う。方寸乱れたり。事に益無し。請う、此れより別れん」と。遂に曹公に詣る。』

《正史・諸葛亮伝》

年老いた母親を、曹操に人質として奪われた徐庶・・・・その情報は大混戦の中で届けられたが、徐庶は主人・劉備の安全を確認する迄は、己の責務を全うしたのである。だが、その目途が何とか付いた今、徐庶は断腸の思いで、母親の為に劉備の元を去る決意を固め、選択したのであった。若い頃にヤクザな生活で散々に苦労を掛けさせた母親であった。とは言え、口惜しさに号泣し、惜別の無念で地を叩いて嘆く徐庶・・・・劉備は快く其の申し出を許した。 ーーかくて、劉備の軍師第1号であり、親友・諸葛亮を劉備に推薦した徐庶は、無念の裡に歴史の表舞台から退場してゆくのであった・・・・・さらば、徐庶!徐庶よ、さらば・・・・・・

以後、劉備軍は漢水に沿って水陸軍共に「夏口城」=現・武漢市を目指す事となった。・・・・途中、江夏郡太守と成っていた【劉琦軍1万余】と、偶然に出喰わした。この【劉琦】、異母弟・「劉琮」との跡目争いに破れ、諸葛亮の勧告で政争を避け、此の地の太守と成っていた。 (ちょうど前任者の黄祖が孫権に討たれ、空席と成っていた。)腹違いの劉琮が一戦も交えず曹操に降伏した事に抗議する為に出て来た・・・と云う事になっているが、それは有り得ぬであろう。そもそも犬猿の仇敵が、わざわざ降伏を伝えて来る筈も、時間も無かろう。直ぐ隣りに居た劉備でさえ気付けずに居たのだ。

又、何等かの方法で降伏を知ったとしても、高々1万で何をしに行くと言うのか?全滅覚悟で、抗議の戦さを決意する程の人物であったろうか?劉備との合流以外なら、それこそ自身が降伏しに出向く以外には考えられぬ。降伏を申し出た処で、既に讒訴されている位は、劉琦にも想像が着こう。やはり心許無く、劉備(諸葛亮)を探し求めて来たーーいや、己を高く買っている劉琦に、諸葛亮が前以って、こうしたケースを示唆して措いた・・・・と観るのが順当であろう。(ちなみに、この劉琦は赤壁戦の直後に病没する)

いずれにせよ劉備軍は更に増強され、自称3万を呼号出来る迄に成ったのである。その上、長江の往来・進退には不可欠な

”独自の水軍”をも誇示し得る事とも成ったのである。諸葛亮孔明の面目躍如と謂った処である。是れは、兵力不足に悩む呉国との同盟に、大いに説得力を持つ事となろう・・・・。

『先主、斜に漢津に趣く。適與、羽の船と会し、シ正を済るを得たり表の長子・江夏太守・琦の衆万余人と遭い、ともに夏口に到る。』

《正史・先主伝》

何としてでも己の構想を実現したい魯粛の進言により、劉備軍は顎県にまで進み、長江を渡って南岸の「樊口」に駐屯した。少しでも「柴桑」寄りに位置し、同盟・抗戦の意志を露わにして措こうとの策であった。そしてこの樊口の地こそが、赤壁戦の始まる迄の劉備軍の本営と成るのであった。此処でようやく敗走に区切りを着け、事後の成り行きを考える体勢に入れたのである。だが余裕は無い。事は全て曹操の思惑通りに進んでいる。この9月中にも曹操は占領地域の人事全てを刷新し、荊州軍10万余を、その傘下に収めてしまうであろう。

何としてでも己の構想を実現したい魯粛の進言により、劉備軍は顎県にまで進み、長江を渡って南岸の「樊口」に駐屯した。少しでも「柴桑」寄りに位置し、同盟・抗戦の意志を露わにして措こうとの策であった。そしてこの樊口の地こそが、赤壁戦の始まる迄の劉備軍の本営と成るのであった。此処でようやく敗走に区切りを着け、事後の成り行きを考える体勢に入れたのである。だが余裕は無い。事は全て曹操の思惑通りに進んでいる。この9月中にも曹操は占領地域の人事全てを刷新し、荊州軍10万余を、その傘下に収めてしまうであろう。一方、〔呉の国論〕は、降伏に傾いていると言う。かろうじて君主・孫権が、ダンマリ戦術で結論を先延ばしにして居るが、魯粛・周瑜の決戦論者2人ともが居無い今、周囲が全て降伏論の大合唱では、孫権の心がグラつかぬとも限らない。

【魯粛】としても、急ぎ「●柴桑」に戻らねば、不安であった。その際、自分とほぼ100パーセント同じ大戦略を自論とする諸葛亮を伴えば、孫権の心は不動のものと成ろう。 又、魯粛には更にもう1つ、急がねばならぬ理由があった・・・同じ決戦派でも、周瑜との”対・劉備観”のズレを調整して措かねばならない。--実際に戦場で軍を動かすのは周瑜である。いざ決戦となれば、魯粛に出番は無い。その前に、〔劉備との同盟〕を、周瑜の頭越しに、孫権に納得させて置かねばならない。周瑜が戻り、”劉備抜きに”ゴーサインを発する前に、是非とも其れを成し遂げて措きたかった。何がし、味方を出し抜く策動の観も有るが、軍権を持たぬ魯粛としては、そうする以外に理想を実現する事は出来無い。

【諸葛亮】にしても、事情は全く同じである。孫権が降伏派に押し切られる前に、そして周瑜が劉備を排除してしまう前に、是が否でも孫権に同盟を了承させてしまわねばならなかった。勿論諸葛亮の方が魯粛の立場より何十倍も、その背負っている重責の深刻さは切迫している。魯粛の方には何処かしら、策謀の実現と云う、己の才能を実証する為だけの、実験的な”お遊び感覚”、謂わば”才能が才能を愉しむ”如き趣が濃厚でもある。そんな立場の魯粛と同じ速度では、孔明の使命は達成されない。

そこで諸葛亮は劉備に、自身の〔単独での柴桑行き〕を献言した。今や柴桑の大本営には、孫権はじめ呉の政府そのものが全員進出して来ていた。柴桑行きとは即ち、呉国中枢への殴り込みに外ならない。単独の方が好い。もし劉備が直接に出て行けば、余りにも生々し過ぎて、周瑜の反発は必至となろう。下手をすれば、降伏派から暗殺され兼ねぬと魯粛は言う。そんな状況で有れば尚の事、此処は一番、己の舌先三寸に全知全能を籠めて、呉の国論を引っくり返すしか無い。少なくとも、君主である孫権の決意だけは、決戦に固めさせねばならない・・・・・

「事態は切迫しております。御命令を戴いて、孫権将軍に救援を求めたいと思います。」

「分かった!我が事の成るも成らぬも、そなたの柴桑行きに掛かっている。しっかり頼む。吉報を待って居るぞ!」

諸葛亮28歳、魯粛37歳ーー新たな世代が、26歳の孫権の居る呉の大本営「柴桑」へと、長江を下っていく・・・・。

『先主至于夏口。亮曰。事急矣。請奉命求救於孫将軍。

時権擁軍在柴桑。観望成敗。』

『先主、夏口に至る。亮曰く、「事、急なり。請う、命を奉じて救を孫将軍に求めん」と。 時に権、軍を擁して柴桑に在り、成敗を

観望す。』 『先主、諸葛亮を遣わして自ら孫権に結ばしむ。』

時折しも【曹操】から【孫権】へ、短い手紙が届いていた。余計な修辞の一切無い、それだけに却って凄味の有る文面であった。

時折しも【曹操】から【孫権】へ、短い手紙が届いていた。余計な修辞の一切無い、それだけに却って凄味の有る文面であった。『近ク辞ヲ奉ジテ罪ヲ伐ツニ、旄麾南ヲ指スヤ、劉琮手ヲ束ネタリ。今、水軍八十万ノ衆ヲ治メ、方ニ将軍(孫権)ト呉ニ会猟セン。』

『近頃、罪状を数え罪人を討伐しようと、軍旗が南に向かったが、劉琮は何ら抵抗も示さず降伏した。今度は水軍80万を整えて、孫権よ、お前と呉の地で猟りでもやらかそうかい!?』

所謂、〔会猟の辞〕である。余裕綽々、絶対の自信に満ち溢れ、揶揄と恫喝を含んだ、一種の脅迫状である。

孫権は此の手紙を受け取るや、群臣達に示したが、震え上がり顔色を変えぬ者は無かった・・・・と史書は伝える。

ーー戦うか!降るか?

その決断を下す為の時間は、もはや殆んど無い

【第138節】禁断の聖域(三国志誕生秘話)→へ

【第138節】禁断の聖域(三国志誕生秘話)→へ